在医学实践中,血型检测是临床输血、器官移植和遗传学分析的基础,其准确性直接影响患者生命安全。AB血型作为ABO系统中的复杂类型,常因抗原表达的特殊性成为误检的高风险对象。例如,部分案例显示,A型血个体因检测误差或生物学变异被误判为AB型,甚至引发家庭关系质疑。这种误差可能源于技术、生物学特性或操作流程中的多重因素,值得系统性探讨。

一、检测技术的局限性

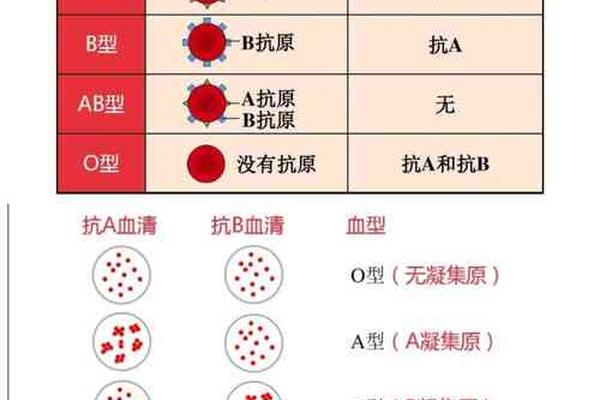

传统血型检测方法如玻片法和试管法,依赖抗原-抗体的凝集反应进行判断。玻片法操作简便但灵敏度较低,尤其在弱抗原表达(如A亚型)时,可能因凝集强度不足导致误判。例如,A2亚型的抗原活性仅为A1型的1/4-1/50,使用常规抗A血清时可能仅显示微弱凝集,甚至被误判为O型。而试管法通过离心加速反应,虽提高了检测效率,但对操作者的经验要求较高,离心时间或速度偏差可能掩盖弱阳性结果。

近年来发展的分子生物学检测技术(如基因测序)虽能精准识别ABO基因型,但成本较高且普及率低。血液中心通常仅在初筛异常时启用此类技术,普通医疗机构仍以血清学检测为主。一项针对450例临床样本的研究表明,采用新型FLIPPED智能检测卡可将弱凝集样本的识别准确率提升至100%,但该技术尚未全面推广。

二、AB血型的生物学特殊性

AB血型个体同时携带A和B抗原,但其表达强度可能受遗传变异影响。例如,隐性AB型(如Cis-AB型)因基因重组导致A、B抗原共表达于同一等位基因,血清学检测中可能呈现异常反应。此类案例中,父母若均为O型血,子女却出现AB型,可能引发亲子关系误解,需通过基因检测才能确认。

另一种特殊情况是获得性类B抗原。某些肠道细菌(如大肠杆菌)分泌的酶可将A型红细胞的N-乙酰半乳糖胺转化为半乳糖,使A型呈现类B抗原特征,导致血清学检测误判为AB型。此类现象在感染性疾病患者中发生率可达0.1%,需通过红细胞洗涤或反定型试验排除干扰。

三、操作流程中的误差诱因

人为操作失误是血型误检的重要诱因。研究显示,约15%的检测错误源于样本混淆、试剂污染或结果误读。例如,使用同一玻棒蘸取不同血样可能造成交叉污染;未及时更换的过期抗血清效价下降,难以识别弱抗原。老年或免疫抑制患者的抗体水平降低,反定型试验可能出现假阴性,若仅依赖正定型结果易导致误判。

样本处理不当同样影响准确性。红细胞悬液浓度过高(>5%)可能抑制凝集反应,而过度离心会破坏细胞结构,造成假阴性。对于新生儿血型检测,母体抗体干扰可能导致反定型失效,需延迟至6月龄后复检。一项针对39例误检案例的分析发现,23%的错误源自未严格执行双人复核制度。

四、案例分析与改进方向

南京某医院曾报道一例A3亚型误判案例:孕妇初筛显示血型混合视野,经基因检测发现新型ABO等位基因突变。此类罕见亚型(发生率<0.1%)的血清学特征与AB型相似,常规检测难以区分。类似地,冷凝集素过高患者的红细胞在室温下自发凝集,可能被误判为AB型,需通过37℃孵育或洗涤红细胞消除干扰。

提升检测准确性需多维度改进:一是推广自动化检测设备,减少人为误差,如采用微柱凝胶法实现标准化操作;二是建立弱亚型数据库,完善抗血清试剂灵敏度验证体系;三是加强操作者培训,严格执行《临床输血技术规范》中的双盲复核流程。清华大学罗阳团队开发的FLIPPED技术已实现30秒快速检测,通过二维码颜色编码系统将误检率降至0.02%,为未来技术革新提供了方向。

总结与建议

AB血型的误检风险客观存在,但其发生率可通过技术优化和流程管理显著降低。临床实践中需结合血清学、分子生物学检测及家系调查综合判断,尤其对血型遗传矛盾案例应进行基因测序。建议医疗机构建立血型检测质控体系,对弱凝集样本启动复检程序,并加强公众科普,避免因误检引发社会问题。未来研究可聚焦于便携式智能检测设备的开发,以及ABO基因表达调控机制的深入解析,从根本上提升血型鉴定的精准度。