在临床输血和器官移植等关键医疗场景中,ABO血型鉴定的准确性直接关乎患者生命安全。其中,血型反定型作为正定型的补充验证手段,通过检测血清中的抗A、抗B抗体,可有效避免因抗原弱表达或亚型干扰导致的误判。尤其针对反定A细胞的检测,其原理是通过标准A型红细胞与受检者血清反应,观察是否发生凝集以判断抗体存在。这一过程看似简单,实则涉及免疫学机制、实验操作规范以及复杂临床情境的综合判断,亟需系统化解析。

一、反定A细胞的作用机制与制备标准

反定A细胞是经过严格筛选和标准化的A型红细胞悬液,其核心功能是检测血清中的抗A抗体。根据国际输血学会(ISBT)要求,理想的反定A细胞应能识别包括Ax亚型在内的所有A抗原变异体。如美德声公司的反定型试剂采用A1和A2红细胞组合,能特异性区分A亚型:A1细胞携带A和A1抗原,而A2细胞仅含A抗原。这种设计可避免因A2亚型血清中抗A1抗体导致的假阴性。

在制备工艺上,反定A细胞需满足多项质控指标:红细胞保存液需维持细胞膜完整性,如Alsevers溶液可延长抗原活性;抗原表达强度需通过单克隆抗体效价测试,确保与抗A抗体的反应灵敏度达到1:64以上;所有反定红细胞必须为RhD阴性,以避免交叉反应干扰。这些标准保障了试剂在临床检测中的可靠性和一致性。

二、结果判读的标准化流程与关键参数

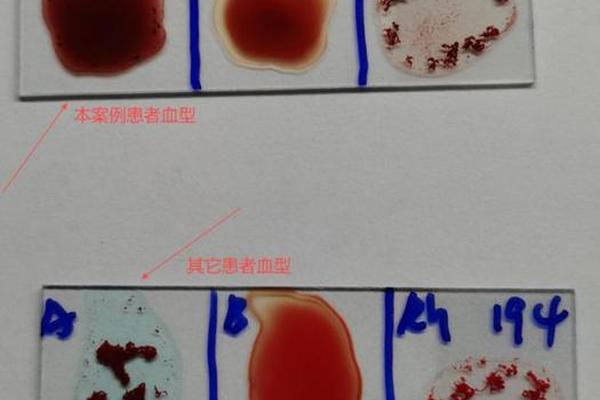

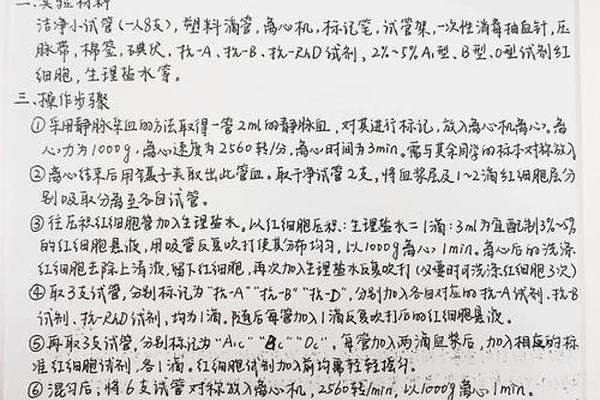

反定型结果判读需遵循严格的实验流程。以试管法为例,需将受检者血清与A、B、O型标准红细胞按比例混合,经离心后观察凝集现象。例如,某样本与A细胞凝集(+)、与B细胞凝集(+)、与O细胞不凝集(-),结合正定型结果可判定为O型血。这种双重验证机制显著降低了误诊风险。

关键操作参数直接影响判读准确性:离心力需控制在1000-1200g持续15秒,过高的离心力可能导致弱凝集被破坏;反应温度应维持在20-25℃,低温可能激活冷抗体引起假阳性;判读时间窗口限定在离心后5分钟内,避免红细胞自然沉降造成误判。英国NHSBT指南特别强调,对于弱反应样本需采用增强剂(如牛血清白蛋白)或抗人球蛋白试验进行二次确认。

三、临床异常情境的识别与处理策略

在特殊病理状态下,反定型常出现与正定型不一致的情况。例如,白血病患者可能因抗原表达减弱导致正定型模糊,此时反定型中A细胞的凝集强度成为关键诊断依据。研究显示,约12%的急性髓系白血病患者会出现A抗原下调,需结合分子检测确认血型。

另一类典型干扰源于自身抗体。冷凝集素在4℃以下可导致红细胞非特异性凝集,但通过37℃孵育可消除干扰;纤维蛋白原升高形成的缗钱状聚集易被误判为凝集,加入等渗盐水稀释后真伪立辨。对于6月龄以下婴儿,因母体IgG抗体干扰和自身抗体未发育成熟,WHO明确建议暂缓反定型检测,仅以正定型结合交叉配血作为输血依据。

四、技术局限性及未来优化方向

现有反定型技术仍存在若干局限。A亚型鉴定依赖特殊试剂,普通实验室难以常规开展。美德声公司开发的A2细胞试剂虽能识别抗A1抗体,但国内仅少数三甲医院具备检测条件。自动化检测设备(如微柱凝胶系统)虽提高效率,但对异常样本的识别灵敏度低于人工镜检,存在约0.3%的漏检率。

未来发展方向包括:开发多重PCR技术同步检测抗原基因型与血清抗体,实现血型鉴定从表型向基因型的跨越;建立人工智能辅助判读系统,通过深度学习识别凝集模式,研究显示此类系统对弱凝集的识别准确率可达99.2%;推动标准化试剂盒的普及,特别是针对罕见血型(如CisAB型)的反定型配套试剂,将极大提升基层医院的检测能力。

血型反定A细胞检测及结果判读是保障输血安全的核心环节。通过规范操作流程、识别干扰因素、结合新技术应用,可显著提升检测准确性。建议医疗机构建立多维度质控体系,包括定期试剂验证、操作人员能力评估以及疑难病例会诊制度。未来研究应聚焦于分子诊断技术与传统血清学的融合,构建更高效精准的血型鉴定范式,为个体化医疗提供坚实基础。