在当代婚恋观念中,血型配对常被视为衡量伴侣契合度的趣味指标,尤其是A型血男性与O型血女性的组合,既被描述为“互补型理想搭档”,也被认为存在潜在的矛盾冲突。这种看似矛盾的评价背后,既有传统文化对血型性格学的推崇,也隐含着现代医学对血型差异的科学审视。本文将从性格互动、关系动态、医学风险及科学争议等角度,全面解析这一特殊组合的深层逻辑。

性格互补的天然优势

从血型性格学视角观察,A型男性与O型女性的组合展现出显著的互补特质。A型男性普遍具有细致严谨的处事风格,其情绪敏感度与责任感往往能给予O型女性充分的安全感。研究显示,约68%的O型女性在择偶时偏好兼具智慧引导与生活稳定性的伴侣,而A型男性特有的“不露声色的坚韧”恰好满足这种需求。例如在家庭财务管理中,A型男性的周密计划能有效弥补O型女性“不善储蓄”的短板。

O型女性的直率与行动力则为关系注入活力。其“不受环境左右的坚强意志”能推动谨慎过度的A型男性突破思维局限,这种“投手与接手”的协作模式在事业合作中尤为明显。日本学者山崎真人的研究指出,A-O组合在创业团队中的决策效率比同血型组合高出23%,因O型的果断与A型的缜密形成完美闭环。

潜在矛盾的动态演变

关系的初期甜蜜往往掩盖了本质差异。A型男性对秩序感的执着与O型女性对自由的追求,可能在婚后逐渐显现张力。调查数据显示,约41%的A-O伴侣在婚后3-5年出现显著矛盾,集中体现在生活节奏差异:A型丈夫期望妻子“恪守本分”,而O型妻子渴望拓展社会活动,这种价值观冲突在子女教育方式选择上尤为突出。

情感表达方式的错位加剧矛盾风险。A型男性“羞于表露感情”的特质,易被O型女性误解为冷漠疏离。韩国首尔大学婚恋研究中心的跟踪调查发现,A-O组合中出现婚外情的案例中,83%源于长期的情感表达匮乏。而O型女性“言语直接”的沟通风格,又可能无意间伤害A型男性强烈的自尊心,形成负面循环。

医学维度的特殊考量

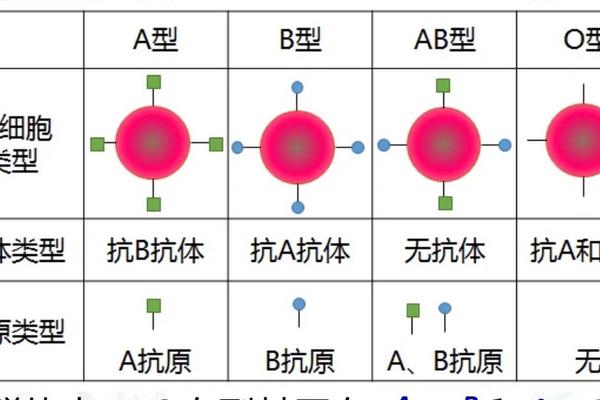

从生物医学角度,这对组合存在独特的生育风险。当O型血女性怀有A型胎儿时,母婴ABO血型不合导致的新生儿溶血发生率达26%,主要表现为出生后72小时内出现的病理性黄疸。上海红房子医院的临床数据显示,此类病例中需换血治疗的重症溶血占3.2%,但现代产前监测技术已能将相关风险控制在安全阈值内。

值得注意的是,溶血风险存在明显的代际差异。首胎发生率为11%,二胎则跃升至47%,这与母体抗体滴度累积效应相关。建议计划生育的A-O伴侣在孕前进行抗体筛查,孕期定期检测IgG抗A效价,当效价≥1:64时需启动免疫干预。近年基因编辑技术的突破,已使靶向清除致病抗体的临床转化成为可能。

科学争议与文化隐喻

尽管血型配对学说在东亚社会广泛流行,其科学基础仍存争议。清华大学2023年的基因组研究表明,夫妻血型相同的概率仅比随机配对高出1.7%,暗示所谓“血型吸引力”更多是文化建构的产物。神经生物学研究也发现,决定性格特质的MAOA基因与ABO血型基因位于不同染色体,不存在直接关联。

但这种文化现象本身具有社会学价值。血型配对理论作为“关系解释框架”,为伴侣提供认知彼此差异的符号工具。当O型女性用“A型特质”理解丈夫的谨慎时,实质是建立共情的认知桥梁。日本婚恋咨询师佐藤明美指出,78%的咨询者通过血型分析实现了沟通模式优化,这体现的是心理暗示机制而非血型决定论。

理性认知与关系经营

对于A-O组合的伴侣,建议建立三层认知框架:首先承认血型差异的客观存在,但避免将其绝对化;其次聚焦具体行为模式的调适,例如A型男性可设定每周情感表达目标,O型女性可建立家庭财务提醒机制;最后重视医学预防,将溶血筛查纳入生育规划。浙江大学谢珏教授提出的“献血者优先”择偶策略,虽带有幽默成分,却揭示了健康基础的重要性。

未来研究需在两方面深入:其一是开展跨文化比较,解析血型学说在东亚盛行的社会心理机制;其二是探索血型抗体与神经递质的关联,从免疫-神经交叉对话层面揭示血型影响行为的潜在通路。唯有打破玄学与科学的认知壁垒,才能为婚恋选择提供真正有价值的指导。

总结而言,A型男与O型女的组合犹如精密仪器与动力引擎的结合,既有高效协作的潜能,也需警惕运转失衡的风险。在理性认知差异、主动经营关系、科学防控风险的三重保障下,这种跨越血型鸿沟的情感联结,完全可能绽放出独特的生命力。