ABO血型系统是人类最早被发现且最重要的血型分类体系,其遗传机制遵循孟德尔定律。A型血的形成由基因型AA或AO决定,其中A为显性基因,O为隐性基因。父母各传递一个等位基因给子代,因此孩子的血型取决于双亲基因的组合方式。例如,当父母一方为A型(AO)而另一方为O型(OO)时,子代可能继承A或O基因,表现为A型或O型血。

从分子层面看,A型血的红细胞表面含有A抗原,其形成依赖于H物质的存在。若父母携带H基因缺陷(如孟买血型),即便遗传了A基因,也可能因无法合成H抗原而表现出O型血的假象。这种罕见情况揭示了血型表达的复杂性,也解释了某些看似“违反常规”的遗传现象。

二、父母血型的组合规律

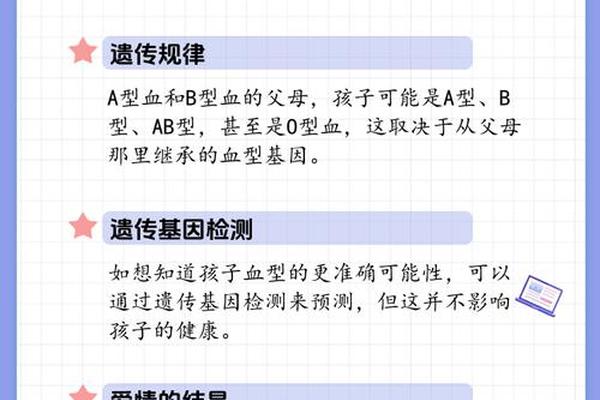

当孩子为A型血时,父母的可能血型组合具有多样性。最常见的组合包括:A型+A型,此时子代血型可能为A型(75%)或O型(25%);A型+O型,子代可能为A型或O型;A型+B型,则可能产生A、B、AB或O型四种结果。值得注意的是,若父母一方为AB型,其与A型或O型配偶结合时,孩子可能出现A型、B型或AB型,但无法产生O型。

特殊情况下,AB型与O型的组合可能通过CisAB基因型(即A和B基因位于同一条染色体)产生A型后代。例如,CisAB型父母的另一条染色体若携带O基因,与O型配偶结合时,子代可能获得A基因与O基因,表现为A型血。这类案例虽罕见,却打破了传统遗传认知,凸显了基因变异的可能性。

三、临床验证与认知误区

血型鉴定常被用于亲子关系排查,但其局限性需谨慎对待。根据ABO系统规律,若父母均为O型,则子代不可能是A型;若父母一方为AB型,子代不可能是O型。孟买血型、CisAB型等特殊基因型可能导致检测结果“异常”,此时需依赖DNA亲子鉴定而非单纯依赖血型。

社会对血型遗传存在诸多误解。例如,认为“A型父母只能生出A型孩子”的观点并不准确——若父母均为AO型,子代有25%概率为OO型(O型血)。输血时获得的B类抗原可能短暂改变红细胞表面特征,造成“假性B型血”的误判,进一步混淆遗传推断。临床建议结合基因检测与血清学分析以提高准确性。

四、社会文化与科学启示

血型迷信在东亚文化中根深蒂固,常将A型血与“保守”“严谨”等性格标签关联。这种观点缺乏遗传学依据——血型仅反映红细胞抗原类型,与神经系统的性格形成无直接关联。科学界更关注血型与疾病易感性的相关性,例如A型血人群可能面临更高的胃癌风险。

未来研究需深入探索基因调控的微观机制,尤其是H抗原系统与ABO基因的交互作用。普及血型科学知识有助于消除公众误解,例如通过互动教育展项(如触摸屏模拟遗传实验)直观呈现遗传规律。对于家庭而言,理解血型遗传的或然性,既能避免无端猜疑,也能为罕见血型患儿的医疗决策提供依据。

总结

A型血孩子的父母血型组合具有多样性,既包括常规的A型、O型、B型,也涵盖AB型等特殊组合。血型遗传虽遵循显隐性规律,但基因突变、抗原表达异常等因素可能打破常规认知。建议公众以科学视角看待血型差异,在亲子关系存疑时优先选择DNA鉴定。医学研究应继续揭示血型系统的分子机制,而社会则需摒弃文化偏见,将血型知识应用于输血安全、疾病预防等切实领域。