人类对血型的探索始终与生命科学的发展交织,从日常医疗到家庭,血型系统的遗传规律与特殊血型的奥秘始终牵动着公众的神经。当A型与O型血结合的夫妻期待新生命时,血型遗传的确定性背后是否潜藏着生物学例外?而被称为"熊猫血"的Rh阴性血,其稀有性又折射出怎样的遗传密码与医学挑战?本文将基于遗传学原理与临床实践,系统解析这两个既普通又特殊的生命密码。

一、A型与O型血型的遗传机制

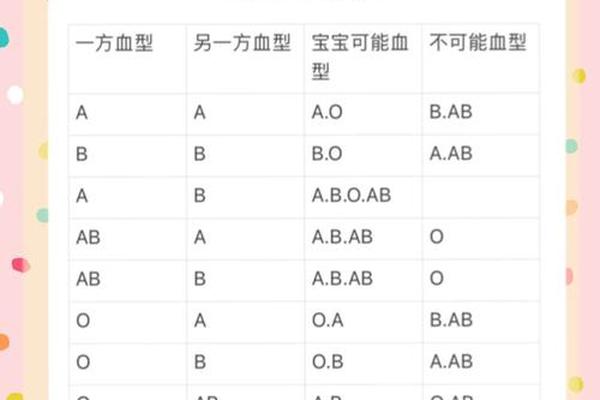

ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律,A型血携带的可能是AA或AO基因型,而O型血基因型固定为ii。当A型(AO)与O型结合时,子女有50%概率继承A型(AO)或O型(ii)。但若A型是纯合子(AA),则所有子女都将表现为A型。这种遗传规律源自显隐性关系:A为显性基因,O为隐性基因。例如,AO型父母传递A或O基因给子代,若同时获得两个O基因则表现为O型。

临床统计显示,A型(AO)与O型组合中,子女为O型的概率高达75%,这是因为隐性基因相遇的概率随杂合状态增加而提升。但需注意,这种概率分布并非绝对,实际生育中可能因样本量小而呈现统计学偏差。基因检测技术的进步使父母能提前了解自身基因型,如通过PCR扩增技术确认A型是否为纯合子。

二、血型遗传的生物学例外

在极少数情况下,血型遗传会打破常规认知。例如孟买血型(伪O型),这类人群虽表现为O型,但携带隐性AB抗原基因,当与B型配偶结合时可能诞下A型后代。我国此类案例发生率约万分之一,其机制在于H基因缺失导致抗原无法表达,常规检测误判为O型。

另一种罕见现象是顺式AB遗传,父母为O型与AB型时,理论上子代应为A或B型,但我国约50万人中会出现1例AB型子代。这是因为AB基因在减数分裂时未正常分离,导致单个染色体携带AB双抗原。这些特例提示,简单的血型对照表无法涵盖所有遗传可能,基因测序在争议案例中具有决定性作用。

三、熊猫血的遗传密码解析

Rh阴性血因在汉族中仅占0.3%而被称为"熊猫血",其本质是红细胞缺失D抗原。遗传学上,Rh阳性由显性D基因决定,阴性则为隐性dd纯合。当父母均为Dd杂合时,子代有25%概率继承dd基因型。值得注意的是,Rh系统包含54种抗原,D抗原仅是临床意义最显著的一种,其他抗原不合同样可能导致溶血反应。

该血型的特殊性体现在免疫应答机制。Rh阴性者首次接触阳性血时虽无反应,但会产生记忆性B细胞,二次接触将引发强烈溶血。这种"免疫记忆"使得熊猫血人群必须建立终身用血档案,我国已建成覆盖全国的稀有血型库,通过冷冻红细胞技术保存十年以上的"生命储备"。

四、Rh阴性的临床应对策略

对育龄女性而言,Rh阴性血可能引发新生儿溶血病(HDN)。当阴性母亲怀阳性胎儿时,胎红细胞经胎盘渗入母体,刺激产生IgG型抗D抗体,经胎盘进入胎儿循环导致溶血。现代医学通过孕28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,可将HDN发生率从17%降至0.1%。

输血医学为此类人群制定特殊方案:男性或绝经女性紧急情况下可输注阳性血,但育龄女性必须严格使用阴性血。最新研究显示,基因编辑技术有望改造造血干细胞,使熊猫血患者自体生成Rh阳性红细胞,该技术已在小鼠模型取得成功。

五、社会认知与科学启示

公众对血型存在诸多误解,如认为O型是"万能供血者"。实际上现代输血强调同型输注,O型血浆中的抗A/B抗体仍可能引发溶血。而"滴血认亲"等传统观念,已被STR基因分型技术取代,其误差率低于百亿分之一。

未来研究将聚焦于血型系统的多组学关联。GWAS研究表明,ABO基因与心血管疾病、消化道癌症存在相关性,而Rh系统可能影响弓形虫易感性。合成生物学的发展更开启了人工血型改造的可能,通过糖基转移酶工程化修饰红细胞表面抗原,或能突破血型限制。

血型系统既是生命的身份编码,也是进化留给人类的医学谜题。从A/O型组合的遗传确定性到熊猫血的稀有性,这些生物学特征不断提醒我们:在生命科学的认知边界,既需要尊重遗传规律的普遍性,也要包容生物学现象的例外性。建议育龄夫妇进行扩展血型筛查,而熊猫血群体应主动加入互助网络。随着单细胞测序与基因编辑技术的突破,人类终将实现血型系统的自由调控,让每个生命都能平等享有医疗安全的权利。