在ABO血型系统中,血型遗传遵循孟德尔遗传定律,由父母双方各提供一个等位基因共同决定。A和B基因属于显性遗传,而O基因是隐性遗传。例如,当父母均为A型血时,其基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性),若双方均为AO型,子女有25%的概率遗传到双隐性O基因,表现为O型血。这一机制解释了为何传统观念认为"父母A型血只能生出A型或O型孩子",但现实中仍可能因特殊基因型组合产生看似矛盾的血型表现。

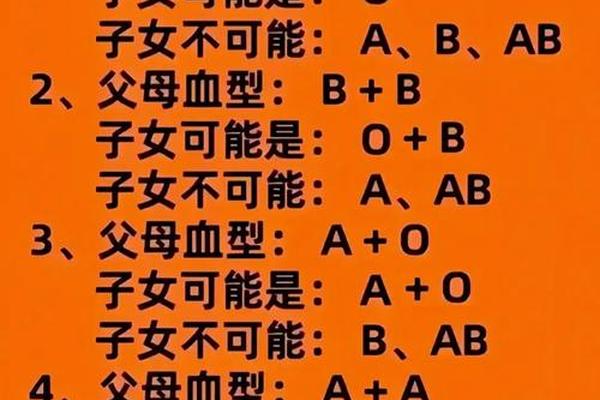

值得注意的是,血型遗传具有概率性特征。根据统计,两个A型血父母生出O型血孩子的概率约为6.25%,而父母为A型与B型组合时,子女可能出现的血型范围更广,包括A、B、AB、O四种类型。这种多样性源于父母基因型的复杂组合,例如A型(AO)与B型(BO)结合时,子女可能继承O-O组合形成O型血,概率约为25%。

二、特殊血型与遗传例外

某些罕见血型的存在可能打破常规遗传规律。孟买血型(Hh血型)是最典型的例外情况,此类血型携带者因缺乏H抗原,导致常规检测中A/B抗原无法正常表达,可能被误判为O型血。2008年武汉某医院的案例显示,一位"O型血"母亲实为孟买血型携带者,其与A型血丈夫的子女可能呈现A型血特征。这类特殊血型全球发生率约为十万分之一,但足以动摇传统血型遗传认知。

基因突变和重组也可能导致非典型遗传。2017年南京发现的新型A3亚型血型,即因ABO基因位点突变导致抗原表达异常,使常规血型检测出现偏差。Cis-AB基因的存在可使个体同时携带A和B抗原,导致AB型父母可能生出O型子女。这些特殊案例提醒我们,血型遗传并非绝对遵循教科书式规律,需结合基因检测进行综合分析。

三、科学检测的临床意义

血型检测在临床医学中具有多重价值。首要作用是保障输血安全,ABO血型不匹配输血可引发致命性溶血反应。在产科领域,Rh阴性血型筛查可预防新生儿溶血症,我国汉族Rh阴性比例不足1%,但苗族等少数民族可达5%。对疑似遗传异常案例,现代医学通过基因测序技术可精确识别H抗原缺失、基因重组等复杂情况,避免传统血清学检测的误判风险。

亲子鉴定领域,血型遗传规律仅能作为初步筛查工具。如父母均为O型却生出AB型子女,可初步排除生物学亲缘关系,但需结合DNA检测确认。2021年广州某亲子纠纷案中,父亲因子女血型异常质疑亲子关系,最终基因检测揭示母亲为罕见的B亚型携带者。这提示我们,血型遗传的复杂性要求医学工作者必须具备专业判断能力,避免简单化解读。

四、社会认知与科学普及

公众对血型遗传存在诸多误解,部分源于影视作品的错误引导。热播剧《法医秦明》曾出现"A型+B型父母不可能生育O型子女"的情节设定,实则该组合生育O型子女的概率可达25%。这种艺术加工虽增强戏剧冲突,却可能误导观众形成错误认知。科普工作者需加强血型遗传概率的解读,例如通过遗传矩阵演示基因组合可能性。

文化差异也影响血型认知。日本社会盛行"血型性格论",我国民间则存在"滴血认亲"等传统观念。现代医学证实,血型与性格无直接关联,亲子鉴定必须依赖DNA检测。针对2024年某网络平台发起的血型遗传调查,37%参与者仍错误认为"父母A型必生A型子女",凸显科普工作的迫切性。

ABO血型遗传规律作为现代医学的重要基石,既遵循基本的孟德尔遗传法则,又存在特殊基因型、罕见血型等复杂情况。父母A型血子女呈现O型,既可能是常规遗传概率的体现,也可能指向需要深入研究的基因异常。建议公众在遇到血型遗传疑问时,优先寻求专业医疗机构进行基因检测,而非依赖传统经验判断。

未来研究应着重于三方面:一是建立中国人群特异性血型基因数据库,特别是少数民族血型分布特征;二是开发快速准确的血型亚型检测技术,目前南京已成功研发新型基因测序芯片;三是加强医学科普体系建设,通过可视化遗传模型等创新形式提升公众科学素养。唯有将基础研究、技术创新与科学传播有机结合,方能真正破解血型遗传的奥秘。