人类对血型的探索始于20世纪初,奥地利医学家兰德斯坦纳发现ABO血型系统,揭开了血液奥秘的第一章。在这一系统中,A型血阳性(即A型Rh阳性)作为常见血型之一,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体,同时RhD抗原呈阳性。这一双重特征不仅决定了输血相容性,更在疾病诊疗、遗传研究等领域具有深远意义。本文将从科学定义、遗传规律、临床实践及社会认知等维度,深入解析A型血阳性的生物学本质与医学价值。

ABO与Rh系统的双重密码

A型血阳性的定义源于两大血型系统的叠加。在ABO系统中,A型血个体的红细胞膜上存在A型糖基转移酶催化形成的A抗原,而血浆中天然存在针对B抗原的IgM类抗B抗体。这种抗原-抗体互补机制,使得A型血在接受同型或O型红细胞时不会引发免疫溶血反应。Rh系统则通过D抗原的存在与否划分阴阳,99.7%的汉族人群为Rh阳性,其红细胞表面具有高度免疫原性的RhD蛋白。

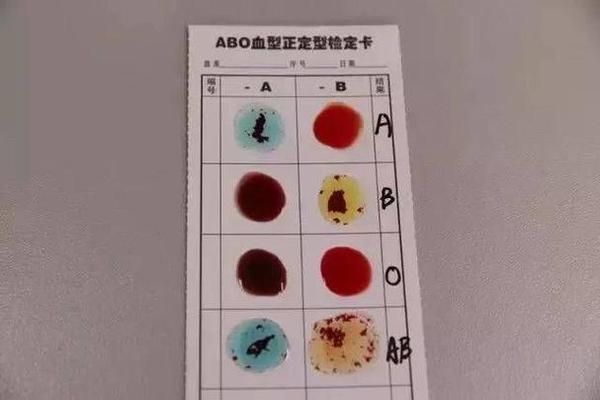

两大系统的叠加形成精确的免疫识别网络。例如A型Rh阳性者若误输Rh阴性血液,虽不会立即引发急性溶血,但可能刺激机体产生抗D抗体,导致后续输血风险。这种双重抗原系统的复杂性,要求临床输血前必须完成ABO正反定型及RhD交叉配血,2022年《输血医学指南》强调,即使紧急输血也需保证至少ABO系统相容。

遗传图谱中的生命传承

ABO血型由9号染色体上的等位基因决定,遵循显性遗传规律。A型血个体的基因型可能是AA或AO,当父母均为A型(AO基因型)时,有25%概率生育O型血后代。这种遗传特性在法医学亲子鉴定中具有参考价值,但需结合STR等多位点检测,单凭血型匹配度无法确立亲缘关系。

Rh系统的遗传机制更为复杂,涉及RHD和RHCE两个紧密连锁的基因座。汉族人群中RHD基因缺失是Rh阴性的主要成因,其发生概率仅0.3%-0.4%。2024年某案例显示,某女性婚检报告为O型Rh阳性,后经基因测序发现实为B型,这种表型改变源于白血病导致的抗原表达异常,印证了环境因素可能暂时影响血型检测结果。

临床实践中的生命纽带

在输血医学中,A型Rh阳性者可作为红细胞捐献者供给同型或AB型患者,其血浆则因含抗B抗体仅能输注给O型或A型受者。值得注意的是,O型"万能供体"称号仅适用于红细胞输注,其血浆中的抗A、抗B抗体若大量输入A型患者体内,可能引发输血相关性急性肺损伤。2019版《临床输血技术规范》明确要求血浆输注必须ABO同型。

器官移植领域正取得突破性进展。剑桥大学2022年通过酶处理技术将肾脏供体血型转化为O型,这项技术未来或可拓展至其他器官,从根本上解决移植排斥问题。对A型血患者而言,这意味着获得跨血型器官移植的可能,目前该技术已进入Ⅲ期临床试验阶段。

认知误区与科学真相

社会普遍存在的"血型决定论"缺乏科学依据。研究表明,ABO血型与性格特质、疾病易感性的关联多源于统计偏差,例如A型血与胃癌的相关性在调整幽门螺杆菌感染因素后显著降低。2023年《自然》子刊研究证实,所谓"血型招蚊"实为体表挥发物差异所致,与血型无直接因果关系。

另一个常见误区是"终身不变论"。虽然基因层面的血型终生稳定,但造血干细胞移植可使受体血型完全转变为供体型。某病例报道显示,B型白血病患者接受A型移植后,血型永久转为A型。此类特殊案例提示临床需建立动态血型档案系统,特别是对移植患者实施终身血型追踪。

未来展望与研究前沿

血型转换技术正从实验室走向临床。丹麦技术大学最新研究发现,肠道菌Akkermansia muciniphila分泌的酶可高效清除红细胞抗原,将任意血型转化为O型。该技术若实现规模化应用,预计可使血液库存利用率提升300%,特别有利于稀有血型应急储备。但酶处理可能改变红细胞膜蛋白结构,其长期安全性仍需更多循证医学证据支持。

基因编辑技术为血型研究开辟新路径。CRISPR-Cas9系统已成功用于改造造血干细胞ABO基因表达,2024年动物实验显示,改造后的A型血干细胞移植可避免宿主排斥反应。这类研究为再生医学提供了新思路,但也引发争议,亟需建立全球统一的技术应用规范。

A型血阳性作为人类遗传多样性的重要标识,其科学认知已从简单的输血匹配发展为精准医学的重要组成部分。随着血型转换、基因编辑等技术的突破,未来可能实现真正意义上的"通用血型",这需要基础研究与临床实践的深度协同。建议医疗机构建立个体化血型管理档案,公众定期参与无偿献血,共同构建更安全的血液保障体系。在拥抱技术革新的我们更应铭记:生命的奥秘永远超越简单的血型标签,每个个体的独特性正是医学人文关怀的终极指向。