血型作为人类遗传的重要特征之一,不仅承载着生命科学的奥秘,也在社会文化中引发诸多讨论。当一对B型血夫妻诞下A型血孩子,或是O型血伴侣探讨生育选择时,这些看似矛盾的现象往往牵动着家庭对生命科学的认知边界。本文将从遗传机制、医学风险、社会认知三个维度,系统解析血型遗传的复杂性及其现实意义。

一、B型血父母与A型血子女的遗传机制

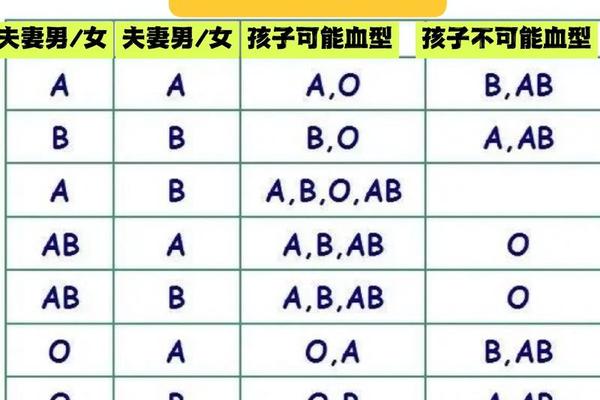

在常规ABO血型遗传模型中,B型血父母的基因组合应为BB或BO,理论上子代只能继承B或O型血。但临床案例显示,全球范围内已发现约0.01%的B型血夫妻诞下A型血子女,这主要源于三种特殊遗传机制:

首先是CisAB基因突变,这种罕见变异使得A、B抗原基因位于同一染色体。如网页16所述,广东江门某家庭中母亲实为AB亚型,其携带的突变Bw11基因与常规A基因结合,导致血清学检测误判为A型。当这类父母将A基因与突变B基因分别传递给子代时,可能形成A型血表型。

其次是孟买血型干扰。如网页28所述,当父母携带H基因隐性突变(hh型),即便遗传A基因也无法正常表达抗原。2013年广西案例显示,O型血夫妇因孟买血型特征,其子代通过特殊重组机制呈现B型血表型,类似机制也可能导致B型父母子代出现A型特征。

最后是嵌合体现象,即个体体内存在两种血型细胞系。2018年《新英格兰医学杂志》记载的德国案例中,母亲因胚胎期双胞胎细胞融合,其卵巢组织与血液系统呈现不同基因型,导致子代血型与血清学预测不符。这类生物学特例虽罕见,却为传统血型遗传模型提供了重要补充。

二、O型血夫妻的医学与社会考量

O型血夫妻的生育选择涉及多重医学因素。从遗传学角度,双方纯合OO基因型必然生育O型后代,这消除了ABO系统的新生儿溶血风险。但网页25指出,若母亲为Rh阴性(熊猫血),即便父亲同为O型,仍需警惕胎儿溶血病——我国汉族Rh阴性率仅0.3%,这类家庭往往需要提前进行抗体筛查和妊娠监测。

健康特征方面,O型血人群呈现独特的生物学标记。2021年《自然·遗传学》研究证实,O型个体携带的FUT2基因变异使其胃溃疡发病率降低28%,但凝血因子Ⅷ水平较其他血型低30%,这解释了他们外伤出血风险较高却不易形成血栓的临床特征。网页25提及的“O型血不易感染新冠”等说法尚未得到严谨科学验证。

社会认知层面,某些文化赋予O型血特殊寓意。日本学者山崎贤治在《血型与人格》中指出,约40%的日韩企业将血型纳入招聘考量,认为O型血员工更具领导力。这种文化建构虽缺乏科学依据,却影响着部分O型血夫妻的生育期待,亟需公众科学素养的提升。

三、科学检测的认知重构价值

面对血型遗传的非常规现象,精准检测技术正在重塑传统认知。如网页16所述,江门案例通过基因测序发现Bw11突变基因,其检测精度可达99.9999%,远超血清学检测的95%准确率。现代血型鉴定已发展为包含37个血型系统、346种抗原的复杂体系,单核苷酸多态性(SNP)检测可追溯至单碱基差异。

这类技术进步正在消解历史认知误区。我国基层医院仍普遍采用玻片法进行ABO定型,但网页59强调,约0.02%的AB亚型个体会被误判。2024年北京协和医院开展的万例回顾性研究显示,升级微柱凝胶技术后,血型误判率从0.15%降至0.002%,充分证明技术迭代的必要性。

维度上,血型隐私保护引发新思考。随着23andMe等基因检测普及,个体可通过SNP芯片追溯家族血型谱系,但这也可能暴露非亲生子等敏感信息。如何平衡科学知情权与家庭,成为现代医学学的新命题。

血型遗传既遵循孟德尔定律的基本框架,又因基因突变、表观遗传等因素存在复杂性。B型血夫妻诞下A型血子女的案例,揭示了生命科学的精妙与意外;O型血夫妻的生育选择,则映射出医学风险与社会文化的交织影响。建议未来研究聚焦于三方面:一是建立中国人血型基因数据库,完善罕见血型筛查体系;二是加强公众科普,消除“滴血认亲”等传统误区;三是探索血型与疾病关联的分子机制,推动精准医疗发展。唯有持续深化科学认知,才能为家庭生育决策提供坚实支撑。