在公众的日常认知中,关于血型的讨论往往交织着科学概念与民间想象的双重色彩。当"A型血"与"熊猫血"这两个标签被同时提及时,许多人会产生疑惑:A型血是否属于稀有昂贵的"贵族血"?为何部分群体将A型血与"熊猫血"混为一谈?这种认知偏差背后既反映出大众对血型系统的理解局限,也揭示了血型文化在社会心理层面的特殊投射。本文将从血型系统的科学分类、社会认知的演变逻辑以及医学实践的现实挑战三个维度,剖析这两个问题的本质。

一、血型系统的科学分野

ABO血型系统与Rh血型系统是人类血液分类的两大基石。前者根据红细胞表面A、B抗原的存在情况分为A、B、AB、O四型,后者则以D抗原为标记划分Rh阳性(+)与Rh阴性(-)。A型血作为ABO系统中的常规类型,在中国人口中占比约28%,其抗原特征早在1900年就被卡尔·兰德施泰纳发现。而"熊猫血"特指Rh阴性血型,这类人群仅占中国汉族人口的0.3%-0.4%,因其稀缺性得名。

两者的本质区别在于分类维度:A型血属于ABO系统的抗原表达结果,而"熊猫血"是Rh系统下的特殊表型。临床上可能出现"A型Rh阴性"的双重标识,但这并不意味着A型血本身具有稀缺属性。例如,在浙江大学的突破性研究中,科学家通过三维凝胶网络技术改造的"通用熊猫血",其技术核心在于RhD抗原的遮蔽处理,与ABO血型无直接关联。这种科学分野的明确,是破除认知误区的首要前提。

二、社会认知的误植逻辑

民间将A型血与"贵族血""熊猫血"相关联的现象,源自多重社会心理机制的叠加。一方面,A型血在部分文化语境中被赋予积极特质:日本学者能见正比古的《血型性格学》曾描述A型人群"谦逊谨慎、富有责任感",这种人格化标签通过媒体传播形成集体记忆。"熊猫血"的稀缺性引发公众对特殊血型的神秘想象,当个别A型Rh阴性案例被突出报道时,容易产生概念嫁接效应。

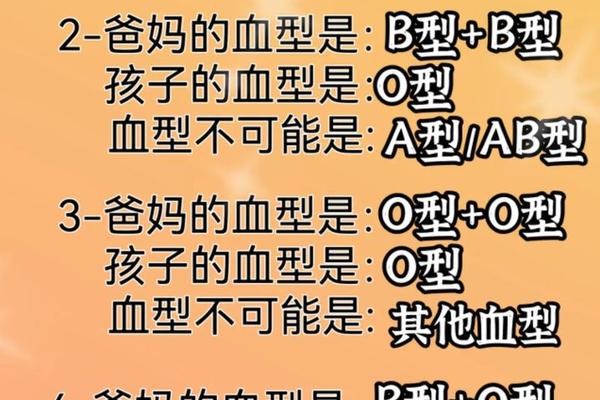

这种误植还体现在医疗信息的碎片化接收中。有研究显示,约32%的受访者将"稀有血型"简单等同于ABO系统中的非O型血。而实际医学场景中,Rh阴性孕妇的抗体筛查、新生儿溶血预防等专业议题,往往需要同时标注ABO与Rh血型,如"A型Rh阴性"的完整表述。公众对复合标识的认知缺失,加剧了概念混淆。

三、医学实践的双重挑战

在临床输血领域,A型血与"熊猫血"面临截然不同的挑战。作为ABO系统中的常见类型,A型血供应相对充足,但其亚型复杂性常被忽视:A1与A2亚型的抗原表达差异可达3000-5000个/红细胞,误输亚型不合血液可能引发溶血反应。而真正的"熊猫血"(Rh阴性)则需应对0.3%人口基数的供给困境,北京建立的千人应急献血队伍,正是为了缓解这种稀缺性压力。

对于特殊群体如"A型Rh阴性"孕妇,医学干预呈现高度专业性。首胎妊娠时,胎儿Rh阳性红细胞经胎盘进入母体引发致敏的概率达16%,二胎时新生儿溶血症风险激增至60%。此时注射抗D免疫球蛋白的时机选择、自体储血等技术手段,都需要基于对ABO-Rh双系统的精准认知,任何概念混淆都可能造成诊疗延误。

四、认知重构与体系完善

要彻底消除"A型血贵族论"等认知偏差,需构建多维度的科普体系。上海市建立的Rh阴性血型联盟,通过定期开展ABO-Rh复合血型讲座,使志愿者准确理解自身血型的双重属性。基因检测技术的普及也提供新路径,如全基因组测序可同步解析ABO基因(9号染色体)与RHD基因(1号染色体),从分子层面强化公众认知。

在制度建设层面,中国稀有血型库的扩容迫在眉睫。现有登记在册的Rh阴性献血者不足实际需求的1/3,而人工智能匹配系统、冻存红细胞技术的应用,可将血液利用率提升40%。对于A型血亚型问题,推行精细化检测标准,将A2、A3等亚型纳入血袋标签体系,能有效降低临床风险。

从科学本质来看,A型血作为ABO系统的常规分类,其价值体现在抗原-抗体反应的生理机制中,而非社会赋予的象征意义;"熊猫血"的珍贵性源于Rh系统的特殊遗传规律,这种稀缺性正在被生物工程技术逐步破解。消除认知误区的关键在于建立分层教育体系:在公众层面强化血型双系统概念,在医疗层面完善稀有血型应急机制,在科研层面推进通用血液制品的开发。唯有如此,才能让血型认知回归科学本位,使每个生命都能获得精准的血液保障。