猫的血型系统与人类存在本质差异,其分类基于红细胞表面抗原的分布规律,而非类似人类的Rh因子。目前国际公认的猫科动物血型分为A型、B型和AB型三种,其中A型血占比最高(约90%),B型血在特定品种中较常见(如德文卷毛猫达30%),而AB型血全球范围内均属罕见,仅占0.1%-0.4%。值得注意的是,"Rh阳性"这一概念源于人类血型系统,在猫科动物中并不存在对应分类,因此"Rh阳性"的表述在猫血型研究中属于概念误用。

从遗传学角度分析,A型血由显性基因控制,B型为隐性基因,AB型则属于独立遗传的突变型。这意味着即使父母双方均为A型血,后代仍可能携带隐性B基因,但表型始终呈现A型。这种遗传特性解释了为何在自然种群中A型血占据绝对优势,而B型血常集中于经过人工选育的特定品种。

A型血与"熊猫血"的概念辨析

所谓"熊猫血"在医学上特指人类Rh阴性血型,因其在亚洲人群中的比例仅0.3%而得名。反观猫科动物,真正的"熊猫血"应指向极其稀有的AB型血。2021年中国农业大学的研究数据显示,北京地区家猫AB型血占比仅0.4%,且仅存在于携带B型血基因的品种中。而A型血作为主流血型,其分布密度与人类的O型血相当,完全不符合稀有血型的定义标准。

部分饲主产生认知偏差的根源在于物种间的血型术语混淆。例如暹罗猫群体100%为A型血,这种单一性可能被误认为"特殊血型"。实际上,猫科动物的血型稀缺性判定需遵循种内标准,不能简单套用人类血型概念。美国宾夕法尼亚大学的研究证实,即使在同一品种中,不同地域的A型血占比也会出现10%-15%的波动,这说明环境因素对血型分布同样存在影响。

A型血的临床意义与风险

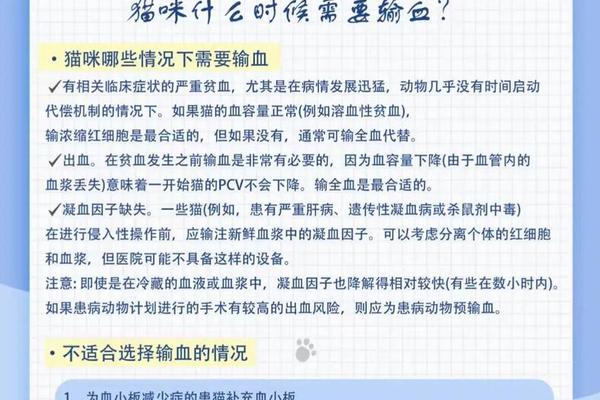

在输血医学领域,A型血猫虽非稀有血型,但其临床价值反而更为显著。由于90%的供血猫为A型,建立区域性A型血库具有现实可行性。但需注意,即便同为A型血,仍需进行交叉配型试验:2018年默沙东兽医学手册指出,约5%的A型血猫携带天然抗A抗体,直接输血可能导致急性溶血反应。这种特殊性要求兽医院必须配备即时血型检测设备,2021年ISFM发布的《猫输血护理指南》已将术前交叉配型列为强制规范。

在生殖健康方面,A型血母猫与B型血公猫的繁育组合存在风险。当A型血母猫诞下B型血幼崽时,初乳中的抗B抗体会引发新生儿溶血病。德国汉诺威兽医学院的追踪研究显示,此类病例的死亡率可达70%。因此专业繁育机构普遍建议:B型血公猫必须与同型母猫配对,而A型血母猫的繁育对象应优先选择A型或AB型。

血型认知的实践价值

对饲主而言,了解宠物猫的血型具有多重现实意义。建立血型档案能提升急诊输血效率——美国加州动物血库的数据显示,完备的血型信息可使输血准备时间缩短40%。血型认知有助于制定科学的繁育计划,特别是对布偶猫、德文卷毛猫等B型血高发品种,基因检测应成为种猫筛选的必要环节。更重要的是,这种认知能破除"熊猫血"等伪科学概念的传播,避免饲主陷入不必要的健康焦虑。

未来研究应聚焦两个方向:一是开发快速准确的血型检测试剂盒,目前市售试纸的准确率仅85%;二是探索人工合成猫血红蛋白的可能性,日本东京大学已在此领域取得阶段性突破,2024年成功完成体外红细胞培养实验。这些技术进步将从根本上改变依赖活体供血的现状,为稀有血型猫创造更多生存机会。

猫科动物的A型血作为种群主流血型,其生物学意义远超简单的"稀有性"评判。从输血安全到繁育管理,从基因研究到临床实践,这一血型系统的复杂性正不断刷新人类的认知边界。正确理解物种特异性血型分类,不仅关乎个别宠物的生死存亡,更是推动整个兽医学进步的重要基石。建议饲主主动为宠物建立血型档案,繁育者强化基因检测意识,科研机构加大人工造血技术投入,共同构建更完善的猫科血液保障体系。