A型血作为ABO血型系统的重要分支,其本质由红细胞表面的A抗原决定。根据诺贝尔奖得主卡尔·兰德斯坦纳的研究,A型血个体的红细胞膜上存在A型糖蛋白抗原,血清中则含有抗B抗体,这种抗原-抗体的特异性组合构成了输血相容性的基础。从分子结构来看,A抗原的形成依赖于H抗原前体物质与N-乙酰半乳糖胺的结合,这一过程由特定的糖基转移酶催化完成。值得注意的是,A型血并非单一类型,目前已发现至少20种亚型,其中A1型占全球A型人群的80%以上,而罕见的A3、Ax等亚型可能引发血型鉴定误差。

在临床实践中,A型血的免疫特性对输血安全具有决定性意义。由于血清中的抗B抗体与B型或AB型血液接触时会发生凝集反应,A型血个体只能接受A型或O型血液输入。这一机制在二战期间推动了全球血库系统的标准化建设。现代研究还发现,A抗原不仅存在于红细胞表面,还广泛分布于上皮细胞和体液中,这可能解释其与某些病原体感染的关联性。

二、遗传规律与全球分布特征

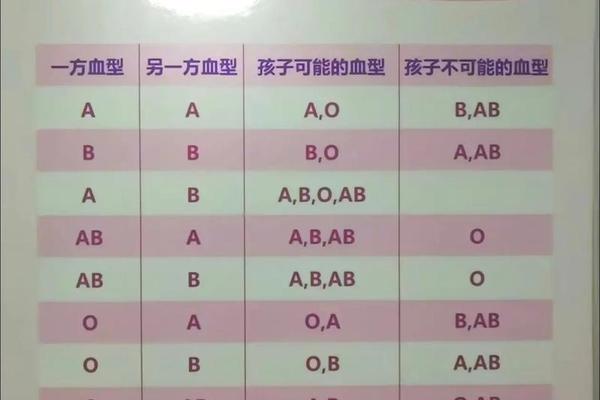

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的IA等位基因控制。当父母双方分别携带IA与i基因时,子女有50%概率遗传A型血;若父母均为IA基因携带者,则子女必为A型。这种遗传规律在法医学领域被用于亲子鉴定,例如当A型父母生育出B型子女时,可推断存在非生物学亲缘关系。

从人类学视角观察,A型血的全球分布呈现显著的地域差异。欧洲人群中A型血占比约42%,东亚地区则为28%,而在南美洲原住民中几乎不存在A型血。这种分布模式可能与古代迁徙和自然选择有关:有假说认为,A型血在欧洲的高频分布源于其对鼠疫等传染病的抵抗力,而东亚地区A型血比例较低则可能与水稻农业文明的发展存在关联。值得关注的是,近年来基因测序技术揭示了A型亚型在不同种群的独特分布,如A2亚型在非洲某些部落中的特异性高频现象。

三、疾病易感性的科学争议

关于A型血与疾病的关系,近年研究呈现复杂图景。2022年《Neurology》杂志发表的60万人队列研究表明,A型血个体在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%,这可能与凝血因子VIII水平升高有关。在传染病领域,中国学者发现A型血人群感染新冠病毒的风险较O型血高1.2倍,推测机制可能与病毒刺突蛋白和A抗原的分子模拟现象相关。

这些关联性研究仍需谨慎解读。瑞典卡罗琳斯卡医学院的综述指出,血型与疾病的统计学关联往往受混杂因素影响,例如A型血人群更倾向于追求完美主义的性格特质,可能导致压力相关疾病的发病率上升。更重要的是,血型抗原的生物学功能尚未完全阐明——A抗原既是某些病原体的入侵受体,也可能通过调节肠道菌群构成间接影响代谢性疾病风险。

四、性格理论的溯源与科学批判

起源于1927年的“A型血性格论”将顺从、谨慎等特质归因于血型,这种学说在日本形成了独特的社会现象,甚至影响就业和婚恋选择。古川竹二提出的理论框架试图将希波克拉底体液说与现代血型科学嫁接,声称A型血对应“黏液质”气质,具有注重规则、追求完美的特征。

但科学界对此持续提出质疑。2005年台湾2681人的大规模调查显示,性格特质与血型无统计学相关性。日本九州大学通过机器学习分析1万名受试者数据,发现所谓的“A型性格”更多受文化期待影响:在强调集体主义的东亚社会,谨慎、细致的特质容易被误认为血型决定。认知神经科学的最新进展进一步表明,性格形成涉及多巴胺受体基因、前额叶皮层发育等复杂机制,单一血型系统无法解释人类行为的多样性。

五、社会认知与文化建构

尽管缺乏科学依据,A型血的文化象征仍在持续演变。在当代中国,网络测试将A型血塑造为“学霸体质”,衍生出诸如“A型血适合会计职业”等刻板印象。这种认知偏差可能带来隐性歧视——某些企业的人力资源部门仍保留着根据血型筛选应聘者的陋习。

人类学家指出,血型迷信的流行反映出现代社会的认知困境:当传统信仰体系瓦解后,人们倾向于寻找新的分类工具来简化复杂的人际关系。值得警惕的是,这种伪科学标签可能强化群体偏见,如同A型血在日本泡沫经济时期被污名化为“缺乏冒险精神”。

A型血既是精准的生物学标记,也是文化建构的复合体。从抗原特性到遗传规律,现代医学已揭示其客观存在的生物学基础;但将复杂的人类行为简化为血型决定,则是违背科学精神的认知误区。未来研究应聚焦两个方向:一是通过蛋白质组学技术解析A抗原的免疫功能,二是开展跨文化心理学研究以解构血型偏见的社会成因。对于公众而言,建立科学的健康观念至关重要——与其纠结血型标签,不如关注可干预的生活方式因素,这才是预防疾病、提升生命质量的理性选择。