血液是人类生命活动的重要载体,而血型系统的复杂性远超大众认知。日常所说的“A型血”或“O型血”仅涉及ABO系统,但若将“hn a血型”与“A+型血”并列讨论,则需结合不同血型系统的交叉分析。其中,“A+型血”是ABO系统与Rh系统共同作用的结果,而“hn a”可能指向Hh血型系统中的特殊抗原表达。本文将从科学定义、遗传机制、临床意义及社会认知等角度,解析这两种血型概念的深层内涵。

一、血型系统的科学定义

血型是对血液中抗原差异的分类体系,目前国际输血协会承认的血型系统超过30种。在ABO系统中,A型血指红细胞表面携带A抗原,而“A+”中的“+”代表Rh系统阳性,即红细胞含有D抗原。这种复合标识意味着个体同时具备ABO系统的A型特征与Rh系统的D抗原表达。

Hh血型系统(又称H系统)则与ABO系统密切相关。H抗原是合成A、B抗原的前体物质,由FUT1基因编码的岩藻糖转移酶催化形成。若该基因突变导致H抗原缺失,则形成罕见的孟买血型(Oh型),此时即便携带ABO系统的A或B基因,也无法在红细胞表面表达相应抗原。“hn a血型”可能是对H抗原缺陷合并A型基因的误写,需通过基因检测确认。

二、遗传机制与生物学基础

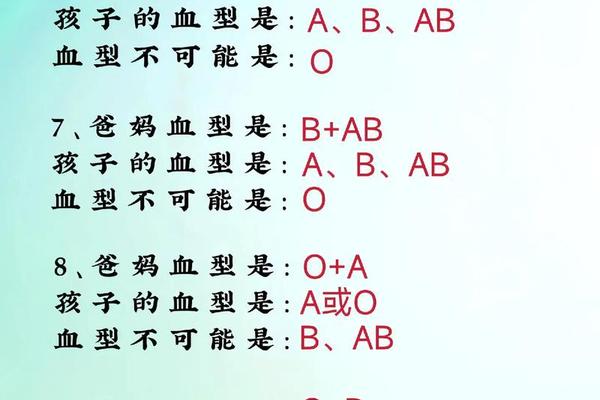

ABO血型由9号染色体上的IA、IB、i基因决定。A型血个体的基因型为IAIA或IAi,其红细胞通过α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶将H抗原转化为A抗原。Rh系统则由1号染色体上的RHD和RHCE基因控制,D抗原的存在与否决定Rh阳性或阴性。

Hh系统的遗传更为特殊。FUT1基因突变导致H抗原缺失时,即便存在ABO系统的显性基因,也无法形成A/B抗原。例如孟买型个体基因型可能为IAIA,但因缺乏H抗原,实际表现为O型特征。这种基因表达层级关系,揭示了血型系统间的复杂调控网络。

三、临床输血与疾病关联

在输血医学中,A+型血需严格遵循同型输注原则。虽然O型血被称为“万能供血者”,但仅适用于红细胞成分输注,且需去除血浆中的抗A抗体。对于Rh阴性受血者,Rh阳性血液可能引发溶血反应,因此Rh阴性孕妇需特别关注新生儿溶血病风险。

孟买血型的临床意义更为显著。这类个体只能接受同型血液,但在常规血型检测中易被误判为O型。2018年深圳曾发生因孟买血型误判导致的输血事故,凸显特殊血型数据库建设的必要性。近年研究还发现,ABO血型与新冠病毒易感性存在统计学关联,A型人群感染风险较O型高45%,但具体机制仍需进一步验证。

四、社会认知与文化隐喻

大众对血型的认知常局限于性格占卜等伪科学领域,日本“血液型人间学”的流行更强化了这种刻板印象。实际上,血型与性格的相关性缺乏遗传学依据,2014年东京大学的万人队列研究证实二者无显著关联。但在医疗领域,血型认知差异直接影响献血行为,调查显示38%的民众不了解Rh阴性血型的遗传特性。

文化语境中的“A型血”常被赋予完美主义标签,这种隐喻可能源于A抗原的独占性表达特性。而“阳性/阴性”的医学表述,易被误解为疾病携带状态,事实上Rh阴性仅是遗传多态性表现,全球发生率约15%,我国汉族人群则低于0.4%。

五、未来研究方向

血型研究正从血清学向分子医学纵深发展。基因编辑技术为人工合成通用型红细胞提供了可能,2023年剑桥大学团队已实现O型红细胞体外规模化培养。针对孟买血型,基因治疗修复FUT1缺陷的研究进入动物实验阶段。

在流行病学层面,需建立多中心血型-疾病关联数据库。现有研究提示A型血与胃癌、心血管疾病存在弱相关性,但混杂因素干扰仍需排除。血型抗原在器官移植排斥反应中的作用机制,亦是跨学科研究的重要方向。

总结而言,“A+型血”是ABO与Rh系统交叉的常规表型,而“hn a血型”可能涉及Hh系统的特殊变异。二者共同揭示了人类血液的遗传复杂性与临床多样性。建议公众通过专业机构进行血型检测,稀有血型群体加入中华库等登记系统。未来研究需整合基因组学、蛋白质组学技术,破解血型抗原的完整生物学功能网络,为精准医疗提供新的分子靶点。