血型系统是临床医学和遗传学领域的重要课题,其中ABO与Rh血型系统的关系常引发公众误解。许多人将Rh血型与ABO血型混淆,甚至误认为“Rh血型是A型或AB型血的一种”。实际上,Rh血型与ABO血型属于两个独立且并行的分类体系,前者基于红细胞表面D抗原的存在与否,后者则取决于A、B抗原的表达差异。本文将从科学定义、遗传机制、临床应用等多个维度,系统解析两者的根本区别,并厘清常见误区。

血型系统的基本概念与分类差异

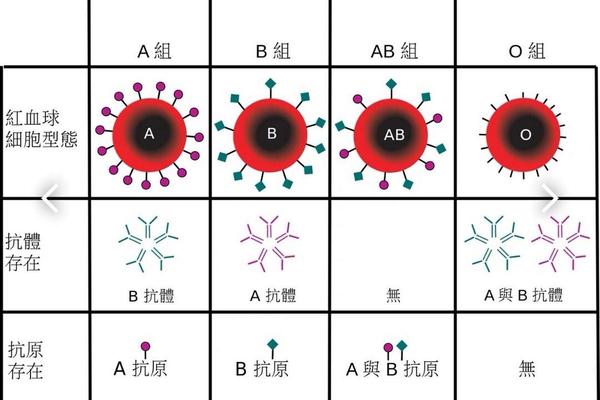

ABO血型系统是人类最早发现的血型分类方式,其核心在于红细胞膜上的A抗原与B抗原分布。根据抗原组合的不同,ABO血型分为A型(仅含A抗原)、B型(仅含B抗原)、AB型(同时含A、B抗原)和O型(无A、B抗原)四种类型。每种血型的血浆中还携带对应的抗体,例如A型血含有抗B抗体,B型血含有抗A抗体,这种抗原-抗体的互斥性决定了输血相容性的基本原则。

Rh血型系统则独立于ABO系统,其分类依据是红细胞表面的D抗原。Rh阳性表示存在D抗原,Rh阴性则缺乏该抗原。值得注意的是,Rh系统包含超过50种抗原亚型(如C、c、E、e等),但D抗原的临床意义最为关键。Rh血型并非ABO系统中A型或AB型的子类别,而是与之平行的另一套分类标准。例如,一个人可以是“A型Rh阳性”或“AB型Rh阴性”,但Rh本身并不属于ABO血型的某一特定类型。

遗传机制的独立性与复杂性

ABO血型的遗传由位于9号染色体的ABO基因控制,该基因包含IA、IB和i三个主要等位基因。IA和IB为显性基因,分别编码A抗原和B抗原的合成酶,i则为隐性基因,不产生功能性酶。基因型为IAi的个体表现为A型血,IBi为B型血,而IAIB则表现为AB型血。这种多等位基因共显性的遗传模式,使得ABO血型的组合具有高度多样性。

相比之下,Rh血型的遗传机制更为简单,主要由1号染色体上的RHD基因决定。RHD基因存在与否直接决定D抗原的表达:拥有RHD基因的个体为Rh阳性,基因缺失或突变者则为Rh阴性。Rh阴性属于隐性遗传,只有当父母双方均携带Rh阴性基因时,子女才可能表现为Rh阴性。由此可见,Rh血型的遗传路径与ABO系统完全独立,不存在从属关系。

临床输血与免疫反应的关联性

在输血医学中,ABO与Rh血型的双重匹配是保障安全的核心原则。ABO血型不合会导致急性溶血反应,例如将A型血输入B型患者体内,受体的抗A抗体会立即攻击供体红细胞,引发休克甚至死亡。而Rh血型不合则可能引起迟发性溶血反应,尤其在Rh阴性个体反复接受Rh阳性血液时,体内逐渐产生的抗D抗体会破坏输入的红细胞。

值得注意的是,Rh阴性血型在人群中的分布具有显著地域差异。中国汉族人群中Rh阴性比例仅为0.3%-0.4%,因此这类血型被称为“熊猫血”。临床输血时,Rh阴性患者必须接受Rh阴性血液,但Rh阳性患者可兼容Rh阴性血液。这一规则再次证明,Rh血型与ABO血型是独立参数,不能相互替代。

常见误解的根源与科学澄清

公众对Rh血型的误解常源于两个认知偏差:一是将“Rh阴性”等同于“稀有血型”,而忽略其在ABO系统中的具体分类;二是误认为Rh血型是ABO系统的补充属性。例如,有人会错误描述“AB型Rh阳性”为“AB型血的一种特殊亚型”,实际上,Rh阳性仅表示该AB型血个体同时携带D抗原,二者属于并列关系而非包含关系。

另一个典型误区是将O型Rh阴性血称为“万能供血者”。虽然O型红细胞缺乏A、B抗原,但其血浆中含抗A和抗B抗体,大量输注仍可能引发溶血反应;而Rh阴性供血者的“万能性”仅限于Rh系统,仍需遵守ABO匹配规则。这些案例表明,脱离ABO与Rh双系统协同分析的输血策略存在严重风险。

未来研究方向与技术革新

随着分子诊断技术的发展,Rh血型系统的复杂性得到更深入揭示。2023年发布的《Rh血型抗原检测应用标准》首次将C、c、E、e抗原纳入临床检测范畴,推动Rh匹配从单一的D抗原向多抗原协同筛查升级。例如,地中海贫血患者需长期输血,仅关注D抗原可能导致其他Rh抗体(如抗E)的累积,引发输血无效或溶血反应。

基因编辑技术的突破也为血型改造提供可能。科学家正探索通过CRISPR技术敲除造血干细胞中的ABO或RHD基因,从而制备通用型血液制品。人工智能辅助的血型数据库建设,可优化稀有血型资源的跨区域调配效率,特别是在应对突发性大规模用血需求时。

结论与建议

Rh血型与ABO血型是两套独立且互补的分类体系,前者关注D抗原,后者聚焦A、B抗原,二者共同构成人类血型的完整图谱。误将Rh血型视为A型或AB型的亚型,不仅违背科学定义,更可能导致临床输血事故。公众需加强血型知识普及,医疗机构则应严格执行ABO/Rh双系统检测,并推进稀有血型库的数字化管理。未来研究需进一步解析Rh系统其他抗原的免疫原性,开发高灵敏度检测技术,为精准输血与个体化医疗提供支撑。