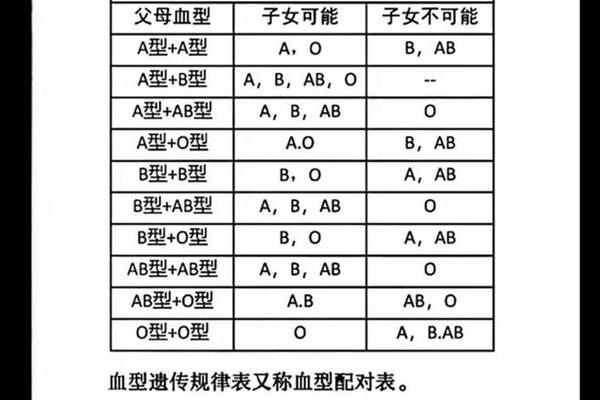

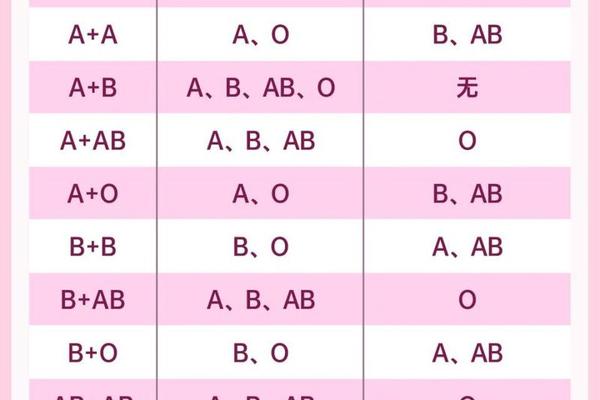

在ABO血型系统中,A型与AB型展现了遗传学的精妙设计。当父母分别携带A型(IAi)和B型(IBi)基因时,其子女可能继承IA与IB基因,形成AB型血(IAIB),这种基因型仅占全球人口的5%-10%。相较于女儿A型血(IAi或IAIA)的常见性,AB型因其基因组合的独特性,成为人类血型中的"稀有种群"。

从分子生物学视角看,AB型血的红细胞表面同时存在A和B抗原,而血清中不含抗A或抗B抗体。这种双重抗原特性使其成为"万能受血者",在紧急输血时可短暂接受其他血型的血液。这种生理功能的特殊性,为"贵族血"称号提供了医学依据。但值得注意的是,AB型血并非真正意义上的"贵族",其命名更多源自大众对稀有性的浪漫化想象。

二、历史与文化的双重塑造

血型文化的兴起与日本社会密不可分。20世纪30年代,古川竹二提出"血型性格论",将AB型描述为兼具理性与矛盾的"哲学型人格"。这种文化建构通过媒体传播扩散,逐渐形成"AB型=精英阶层"的集体认知。女儿作为A型血个体被赋予"严谨细致"的标签,而AB型则被塑造为"思想深邃的革新者"。

在医学史上,AB型血的发现晚于其他血型。1902年德卡斯泰洛与斯特利在维也纳实验室发现该血型时,其0.5%的检出率曾引发学界震动。这种稀缺性与输血医学中的特殊地位,使其在民间传说中与"高贵""特权"产生关联。但现代研究证实,AB型血并无生物学优越性,其健康风险反而高于普通人群。

三、医学视角下的功能特性

AB型血的临床价值体现在输血兼容性上。其血浆中缺乏抗A、抗B抗体的特性,使其能接受所有血型的红细胞输注。但这种优势具有严格限制:仅适用于红细胞制品,且需控制输注量。在血小板输注领域,AB型反而成为"万能供血者",因其血小板可安全用于任何血型患者。

对比女儿的A型血,AB型在免疫功能上呈现矛盾特征。研究显示,AB型人群对幽门螺杆菌感染的清除能力较弱,胃癌风险较A型增加26%;但其免疫系统对疟疾原虫的识别能力又优于O型血个体。这种功能的两面性揭示:所谓"贵族血"的标签,实质是对复杂生理机制的简化误读。

四、健康风险与科学争议

《新英格兰医学杂志》的追踪研究敲响警钟:AB型人群的中风风险较其他血型高23%,凝血因子VIII水平异常可能是诱因之一。这种风险在压力环境下尤为显著,与"贵族"应有的健康优势形成讽刺性反差。女儿的A型血虽面临胃癌风险,但可通过定期筛查有效预防,相较之下AB型的健康管理更具挑战。

学界对血型决定论始终持审慎态度。2012年《柳叶刀》的荟萃分析指出:血型与疾病的相关性多属统计学关联,需结合环境、生活方式综合判断。AB型被称为"贵族血"的现象,本质是公众将医学概念与社层隐喻强行嫁接的产物。

五、社会认知的反思与展望

血型标签正在制造新型社会偏见。某些企业将AB型作为管理岗位的隐形筛选标准,教育机构则对AB型学生赋予"高智商"期待。这种认知偏差可能加剧AB型人群的心理压力,与其心血管疾病高发形成恶性循环。女儿的A型血虽未获"贵族"称号,但同样承受着"保守固执"的刻板印象困扰。

未来研究应聚焦基因-环境交互作用。2024年启动的"全球血型组计划"试图破解AB型人群的免疫调控密码,其初步数据显示:H抗原表达水平差异可能解释AB型对特定病原体的易感性。这种分子层面的探索,或将重构公众对血型价值的认知。

从女儿的A型血到AB型的"贵族"标签,血型文化折射出人类对生命密码的解码渴望与认知局限。AB型血的特殊性源于基因重组概率与医学功能的偶然契合,而非生物学意义上的阶层划分。在基因编辑技术突飞猛进的今天,我们更需以科学理性审视血型:它既是刻印在红细胞上的生命印记,也是透视人类文明进程的多棱镜。未来的血型研究,应在破除迷思与挖掘医学价值间寻找平衡,让每个生命个体都能超越"血型决定论"的桎梏,在分子生物学与人文关怀的交响中谱写新的生命诗篇。