在人类社会中,血型常被赋予超越生理属性的文化意义,从性格分析到婚恋配对,甚至健康管理,不同血型之间的适配性始终是人们津津乐道的话题。A型血作为人群中占比约30%的常见血型,其与不同血型的互动模式尤其引人关注。本文将从性格互补、健康风险、情感互动及遗传学角度,探讨A型血与其他血型的适配性,并结合科学研究和实际案例,揭示这一现象背后的逻辑。

一、性格互补性:理性与感性的平衡

A型血个体常被描述为性格温和、细致且富有责任感。心理学研究指出,这类人倾向于内省和秩序感,但同时也可能因过度追求完美而产生焦虑。与之形成鲜明对比的是O型血的外向与果断,两者在性格上展现出天然的互补性。例如,A型血的谨慎决策可中和O型血的冲动倾向,而O型血的行动力则能激发A型血的实践勇气。这种互补性在亲密关系中尤为显著,日本学者古川竹二曾提出“血型性格论”,认为A型与O型的结合能构建稳定而充满活力的家庭关系。

A型血与B型血的互动则呈现另一种动态。B型血人群通常自由奔放且富有创造力,其不拘一格的思维方式能为A型血带来新鲜视角。研究表明,这两种血型在合作中容易形成“灵感激发”模式,尤其在艺术或创新领域,双方的差异反而成为优势。但需注意的是,若缺乏有效沟通,A型血的刻板与B型血的随意可能引发冲突,因此需通过明确分工来维持平衡。

二、健康风险适配性:疾病预防的协同效应

血型与疾病风险的相关性已得到多项研究支持。A型血人群的胃癌、癌等疾病风险较其他血型高12%-23%,这可能与基因决定的抗原特性影响免疫应答有关。选择健康风险谱系互补的伴侣尤为重要。例如,O型血对疟疾和血栓的天然抵抗力可弥补A型血的健康短板,而A型血较低的糖尿病风险(相较于B型血)则为O型伴侣提供另一层保护。

AB型血作为血栓高风险群体,若与A型血结合,需共同关注生活方式干预。研究显示,非O型血人群的血栓风险是O型血的1.75倍,而AB型血的风险最高。此类组合需通过规律运动、饮食控制等后天努力降低遗传性健康隐患。这种健康管理的协同性,成为现代婚恋关系中不可忽视的考量因素。

三、情感互动模式:理性与感性的交融

在情感表达上,A型血更倾向于含蓄与深度联结。与同属A型血的伴侣相处时,双方容易建立高度默契,但可能因过度内敛而缺乏激情。相比之下,AB型血的复杂性格(兼具A型理性与B型感性)能为A型血带来多维度的情感体验。美国心理学家卡伦·霍妮指出,AB型血的灵活思维可帮助A型血突破自我设限,而A型血的稳定性则为AB型提供情感锚点。

跨文化研究进一步揭示了适配性的多样性。例如,东亚社会更重视A型血与O型血的“传统型”搭配,强调责任与行动的平衡;而欧美社会则更认可A型与B型的“创意型”组合,认为差异性能激发个人成长。这种文化差异提示,适配性并非绝对标准,而需结合具体情境综合判断。

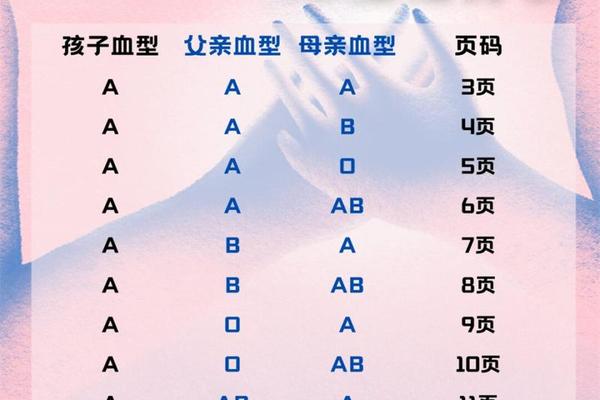

四、遗传学视角:血型传递的规律与选择

从遗传学角度看,A型血的基因型为AA或AO,其与不同血型结合后,子女血型分布呈现规律性差异。例如,A型与O型配偶的子女可能为A型(50%)或O型(50%),而与AB型结合则可能产生A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%)。这种遗传规律可能影响家庭健康管理规划,如针对特定血型相关疾病进行早期筛查。

近年研究还发现,血型基因可能随环境压力发生适应性变化。例如,智人在走出非洲后演化出的新Rh等位基因,增强了其对欧亚大陆病原体的抵抗力。这提示,血型适配性不仅是静态的基因匹配,更是动态的演化过程。未来研究或可进一步探索血型基因与环境互动的分子机制。

A型血与其他血型的适配性,本质上是生理特征、心理特质与社会文化共同作用的结果。性格互补为情感联结提供基础,健康风险协同性影响长期关系质量,而遗传规律则关乎家族健康传承。尽管现有研究揭示了部分关联性,但需警惕过度简化——血型仅是复杂人性的一维投影,个体差异与环境因素同样关键。

未来研究可深入探索血型基因与表观遗传的相互作用,或通过大数据追踪跨血型家庭的健康轨迹。对于普通人群而言,理性看待血型适配性,既要尊重科学规律,也应避免陷入决定论误区。毕竟,无论是A型与O型的互补,还是与B型的碰撞,真正决定关系质量的,始终是双方的理解、包容与共同成长。