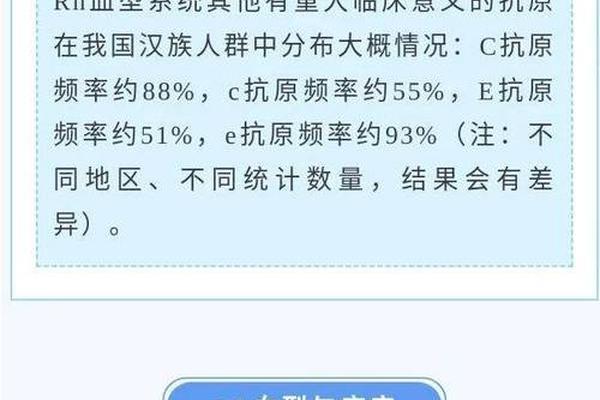

“熊猫血”这一名称源于其稀有性,但它并非ABO血型系统中的A型或B型,而是属于Rh血型系统的特殊分类。Rh血型系统是人类红细胞表面抗原的另一种重要分类方式,其发现可追溯至1940年。科学家兰德斯坦纳与威纳在研究恒河猴(Rhesus Macacus)时,发现其血液中的抗原与部分人类红细胞存在交叉反应,由此命名为Rh血型系统。当红细胞表面存在D抗原时称为Rh阳性(Rh+),缺乏则为Rh阴性(Rh-),后者因在汉族人群中仅占0.2%-0.5%而被形象地称为“熊猫血”。

值得注意的是,Rh血型与ABO血型系统是独立并行的分类维度。这意味着一个人既可以是ABO系统中的A型、B型、O型或AB型,同时又属于Rh阳性或阴性。例如,一名Rh阴性A型血者,其完整血型应表述为“A型Rh阴性”。这种双重分类体系解释了为何“熊猫血”并非独立于ABO血型之外,而是在Rh系统中形成的特殊亚型。

二、熊猫血型的临床意义与风险

Rh阴性血的临床重要性主要体现在输血安全与妊娠管理两大领域。对于输血而言,Rh阴性者若输入Rh阳性血液,首次可能不会立即产生排斥反应,但体内会生成抗D抗体。若再次输入阳性血,抗体会攻击携带D抗原的红细胞,引发溶血反应,导致休克甚至死亡。医疗机构在检测到Rh阴性患者时,需在报告单上标注警示信息,并优先匹配同型血源。

在妊娠领域,Rh阴性血型的女性若怀有Rh阳性胎儿,可能面临母婴血型不合的风险。第一胎时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体;第二胎若仍为Rh阳性,母体的抗体会攻击胎儿红细胞,引发新生儿溶血病,甚至导致流产或死胎。为此,医学界建议Rh阴性孕妇在妊娠28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,以中和胎儿红细胞抗原,降低致敏风险。

三、熊猫血型的社会支持与医学应对

为应对Rh阴性血型的稀缺性,全球范围内建立了稀有血型库与互助机制。例如,中国多地血站设立“熊猫血志愿者联盟”,通过登记联系方式实现紧急用血时的快速动员。自体输血技术也成为重要解决方案,患者在择期手术前可预先储存自身血液,规避异体输血风险。浙江大学团队在2020年取得突破,通过人工构建红细胞表面三维凝胶网络,成功实现“通用熊猫血”的安全输血,为未来血源供给提供了新思路。

社会认知的提升同样关键。部分公众误将“熊猫血”视为疾病标志,但研究表明,Rh阴性者与Rh阳性者在健康状况上并无差异,仅需注意特定医疗场景下的风险管理。血站通过科普教育消除偏见,鼓励Rh阴性人群加入献血队伍,形成“以血养血”的良性循环。

四、未来研究方向与挑战

尽管技术进步缓解了部分供需矛盾,但熊猫血型研究仍面临挑战。例如,人工通用血的大规模临床应用需进一步验证安全性与成本效益;基因编辑技术虽能改造红细胞抗原,却可能引发争议。偏远地区Rh阴性血型检测覆盖率不足,导致部分患者未能及时获知自身血型信息,增加了医疗风险。

未来研究可聚焦于以下方向:一是开发更高效的抗原屏蔽技术,降低输血匹配难度;二是完善全国性稀有血型数据库,提升应急响应效率;三是探索基于干细胞的个性化血液生产,从根本上解决血源短缺问题。

总结

“熊猫血”作为Rh血型系统的特殊分类,其独特性在于抗原的缺失而非ABO血型的差异。从输血安全到母婴健康,从社会互助到科技创新,这一稀有血型的存在不断推动着医学与社会机制的进步。随着基因技术、血液工程等领域的发展,未来有望彻底打破血型壁垒,但现阶段仍需依靠公众意识提升、血库系统完善及科研持续投入。对于Rh阴性个体而言,了解自身血型、参与献血互助、遵循医学指导,既是自我保护的必要措施,也是对生命共同体的责任担当。