在人类医学发展史上,血型系统的发现彻底改变了输血治疗的规则。ABO血型作为最基础的血型分类,其核心依据是红细胞表面是否存在A抗原或B抗原,以及血清中是否存在抗A或抗B抗体。抗A抗B检测不仅是常规血型鉴定的关键步骤,更是保障输血安全、预防新生儿溶血病(HDN)的核心防线。随着医学技术的进步,抗A抗B检测的临床意义已从简单的血型划分扩展到复杂病例的诊断与治疗指导。

一、ABO血型检测的临床价值

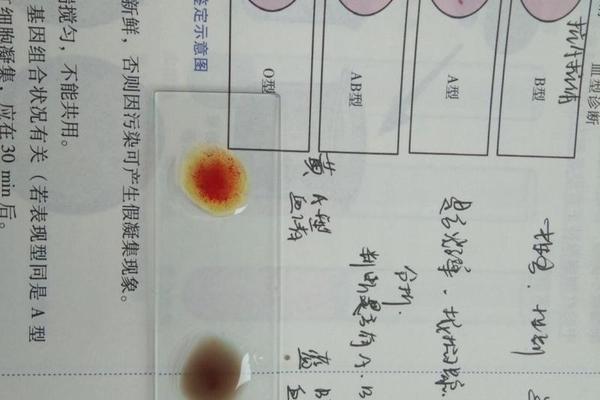

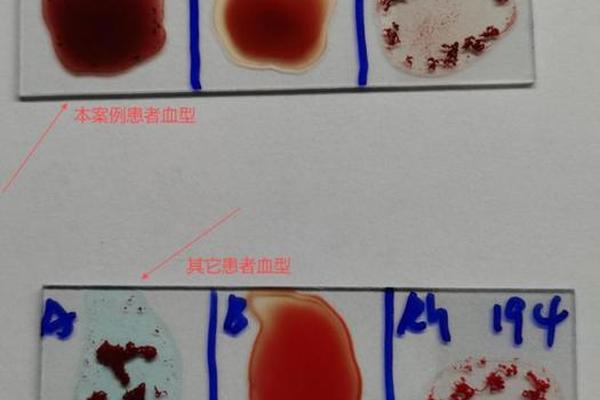

ABO血型检测通过正定型(检测红细胞抗原)和反定型(检测血清抗体)的双向验证,可精准判断个体的血型类别。根据世界卫生组织的标准,任何输血前必须完成ABO和RhD血型鉴定,以避免急性溶血反应。若正反定型结果不一致,则提示可能存在“疑难血型”现象,例如ABO亚型、抗体异常或疾病干扰等,需进一步分析原因。

从临床数据来看,ABO血型不合导致的溶血反应占输血不良反应的50%以上。例如,A型血患者若输入B型血,其血清中的抗B抗体会迅速攻击供血者的红细胞,引发血红蛋白尿、急性肾衰竭甚至死亡。抗A抗B检测不仅是基础筛查,更是生命安全保障的重要环节。

二、检测中的常见干扰因素

生理性因素:新生儿和老年人的血型抗原或抗体表达可能异常。6个月内的婴儿ABO抗体尚未完全形成,而老年人因免疫衰退可能导致抗原减弱,这些都会影响检测结果的准确性。例如,部分老年A型患者可能出现正定型凝集强度下降,需结合基因检测确认是否为A亚型。

疾病与治疗影响:白血病、多发性瘤等疾病可能抑制ABO抗原表达,导致正定型结果模糊。大量输血、造血干细胞移植后嵌合体状态,或使用羟乙基淀粉等药物引起红细胞聚集,均可能干扰检测。例如,一名接受异基因造血干细胞移植的患者,其血型可能暂时呈现供者与受者的混合特征,需通过分子生物学方法鉴别。

三、抗A抗B检测的必要性争议

尽管ABO血型检测已被纳入常规医疗流程,但在特定场景下仍存在争议。例如,部分学者认为健康人群的常规筛查可能造成资源浪费。研究数据显示,约10.8%的O型孕妇血清中IgG抗A/B效价超过64,其新生儿发生溶血病的风险高达44.2%。这表明,针对孕妇、反复输血者等高危人群,抗A抗B检测具有不可替代的预警价值。

对于普通患者,抗A抗B检测还能发现罕见的“先天性无ABO抗体”病例。这类个体因缺乏天然抗体,输血时虽可接受异型血浆,但需特别注意红细胞配型,以避免被动输入抗体引发的二次反应。

四、结果解读与临床应用

血清学与基因检测的结合:传统血清学检测可能因抗原弱表达而误判,此时需借助基因测序技术。例如,一项针对20例ABO抗原异常样本的研究发现,11例存在ABO基因外显子或启动子区域的突变,包括-119C>T启动子变异和Exon7 1054del等新发突变。这类基因层面的分析可有效解释血清学无法确定的亚型。

多血型系统的协同检测:除ABO系统外,Rh血型中的抗D抗体同样是临床重点。Rh阴性患者若输入阳性血液,可能产生免疫记忆,导致再次输血时发生迟发性溶血反应。联合检测ABO与Rh抗原已成为输血前的标准流程。

五、未来研究方向与技术革新

随着分子诊断技术的发展,基因分型、流式细胞术等新方法正在逐步替代传统凝集试验。例如,EDTA抗凝标本结合微柱凝胶卡技术可提高Rh抗原检测的灵敏度,其稳定性和自动化优势显著优于传统方法。人工智能辅助的血型数据库建设,有望实现稀有血型的快速匹配与预警。

在临床应用层面,建立全国性的血型参比网络至关重要。基层医院发现的疑难血型样本可通过远程会诊系统提交至血液中心实验室,利用高通量测序等技术明确分型,从而减少误诊风险。

总结与建议

抗A抗B检测作为ABO血型系统的核心环节,其临床价值已从基础分类扩展到复杂病例管理。面对老龄化、肿瘤治疗技术进步带来的新型输血需求,检测技术的标准化与创新势在必行。未来需加强多学科协作,推动血清学、基因学与人工智能的融合,构建更高效、精准的血型管理体系。对于普通公众,了解自身血型并配合医疗机构完成必要检测,是对生命健康负责的重要举措。