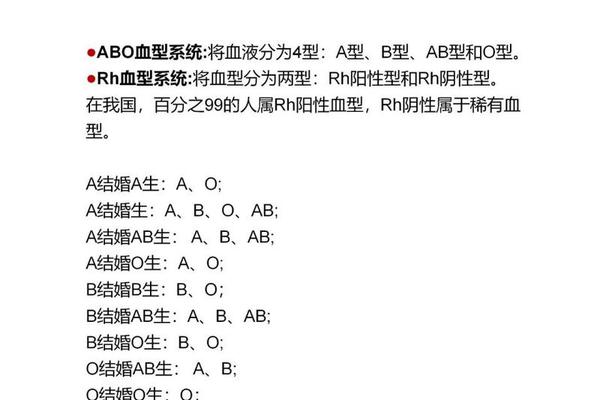

Rh阴性血型的特殊性源于其抗原结构的缺失。Rh血型系统是继ABO之后临床意义最大的血型系统,其核心在于红细胞表面D抗原的存在与否:携带D抗原者为Rh阳性,反之为Rh阴性。在汉族人群中,Rh阴性比例仅占0.3%,其中A型Rh阴性与AB型Rh阴性的分布更显稀缺,后者因需同时满足AB型(占比7%)与Rh阴性(0.3%)双重条件,理论概率仅为0.021%。这种双重稀有性使AB型Rh阴性被称为“熊猫血中的熊猫血”。

从遗传学角度分析,Rh阴性属于隐性遗传性状,需父母双方均携带隐性基因才可能表达。而AB型作为显性表型,其遗传机制进一步限制了AB型Rh阴性人群的基数。值得关注的是,亚洲人群中约1/3的Rh阴性个体属于DEL亚型,这类人群在输血时可能不会产生抗D抗体,但常规检测仍归类为Rh阴性。这种遗传多样性使得血型筛查技术面临更高挑战。

二、稀缺性成因的多维解析

血型稀缺性的本质源于群体遗传学规律与临床需求的矛盾。全球数据显示,AB型Rh阴性在白种人中的比例约为0.6%,而在亚洲人群中骤降至0.02%。这种差异与不同种族的基因选择压力相关:非洲人群因疟疾选择压力保留了更多Rh阴性基因,而东亚人群的Rh阴性基因频率则持续走低。

临床供给体系加剧了稀缺性困境。常规血库中,AB型Rh阴性血液的保存需要特殊工艺:红细胞需经甘油化处理后冷冻于-80℃环境,解冻时需耗时2-3小时进行去甘油处理,单袋血液的保存成本较普通血液增加3-5倍。这种技术门槛导致多数基层血站难以建立有效储备,2012年北京建立的千人应急献血队伍中,AB型Rh阴性献血者不足百人。

三、临床医学中的特殊价值

在输血医学领域,AB型Rh阴性血液具有不可替代性。虽然紧急情况下可通过输注Rh阳性血液挽救生命,但会产生抗D抗体,导致未来妊娠发生新生儿溶血病风险增加75%。对育龄期女性而言,每200ml异型输血可使胎儿死亡风险提升12%。因此《临床输血技术规范》明确规定:Rh阴性患者应优先选择同型输血,仅危急状况下可放宽限制。

在器官移植领域,AB型Rh阴性供体的稀缺性更为突出。2017年浙江大学开展的“通用熊猫血”研究,通过构建红细胞表面三维凝胶网络掩蔽抗原,虽为人工血液替代品开辟了新路径,但距离临床应用仍需突破抗体逃逸等技术瓶颈。现阶段,自然血源仍是不可替代的医疗资源。

四、社会支持体系的建设路径

建立动态管理的稀有血型数据库成为关键对策。焦作市中心血站的实践表明,通过建立包含761名Rh阴性献血者的信息库,配合定期联谊会、生日关怀短信等维系手段,可使应急供血响应时间缩短至4小时。上海推行的“志愿者联盟”模式,通过建立AB型Rh阴性献血者实时通讯网络,在2022年成功化解了28例急诊手术的供血危机。

技术创新方面,红细胞冰冻保存技术已实现10年有效期的突破。通过血细胞分离、甘油化处理、程序降温等工艺,单袋血液的保存成本从1200元降至300元。但该技术对冷链运输的要求极高,2025年启动的全国稀有血型冷链物流网络建设,计划通过5G物联网实现实时温控,这将显著提升偏远地区的血液可及性。

五、考量与未来展望

血型商业化争议始终伴随稀缺性存在。尽管《献血法》明确规定血液不得买卖,但AB型Rh阴性血液的检测试剂依赖进口(单次检测成本达80元)、特殊保存工艺等客观因素,导致终端用血价格达到普通血液的2.8倍。这要求政策制定者平衡成本补偿与公益属性,北京试行的“补贴+商业保险”模式,为破解该困局提供了新思路。

基因编辑技术为根本性解决方案带来曙光。2024年《科学》杂志报道的CRISPR-Cas9基因敲除技术,可在造血干细胞中永久性关闭RhD基因表达,使Rh阳性细胞转化为Rh阴性表型。虽然该技术尚处实验室阶段,但已在小鼠模型中实现83%的转化效率。结合诱导多能干细胞技术,未来或可实现稀有血型的按需定制。

总结而言,AB型Rh阴性血的特殊价值既是自然选择的产物,也是医疗技术进步的动力。构建多层次的供给体系需要技术创新、制度完善与社会参与的协同发力。随着精准医学时代的到来,对稀有血型的研究将从单纯的输血保障,拓展至群体遗传学、免疫耐受机制等前沿领域,为人类战胜血液资源短缺提供新的可能。