A型血男性常被描述为谨慎、细腻且具有责任感,这类特质在亲密关系中往往表现为对细节的关注和情感投入的稳定性。传统血型学说认为,A型血个体倾向于追求秩序与和谐,在择偶时更重视价值观的共鸣与行为模式的相似性。当A型血男性与同为A型血的女性相遇时,双方的性格相似性可能成为情感联结的基石。例如,两人均倾向于通过细致观察和默契行动表达关心,而非依赖直白的语言。

心理学中的“相似吸引理论”指出,个体更容易被与自己性格相近的伴侣吸引,这种相似性能够减少沟通摩擦并增强情感安全感。研究显示,A型血男女在共同处理问题时表现出高度的协作性,例如对家庭事务的规划或职业目标的设定,双方均倾向于通过理性分析与逐步执行达成一致。这种性格层面的契合,为长期关系的稳定性提供了重要支撑。

二、情感互动与矛盾处理

尽管性格相似性为A型血伴侣奠定了基础,但过于一致的特质也可能带来潜在挑战。例如,双方均倾向于压抑负面情绪以避免冲突,可能导致矛盾在长期积累后集中爆发。日本学者藤田一郎的研究指出,A型血个体在面临压力时更易陷入自我反思,若缺乏有效沟通渠道,可能形成情感疏离的恶性循环。

A型血伴侣的细腻特质也为矛盾化解提供了独特路径。清华大学2022年的一项研究发现,同血型夫妻更擅长通过非语言信号(如肢体接触、共同行动)传递理解与支持。例如,在家庭决策中,双方常通过默契分工实现互补:一方负责逻辑规划,另一方则从情感需求角度提出调整建议。这种“静默协作”模式在避免正面冲突的维系了关系的动态平衡。

三、科学视角下的适配性争议

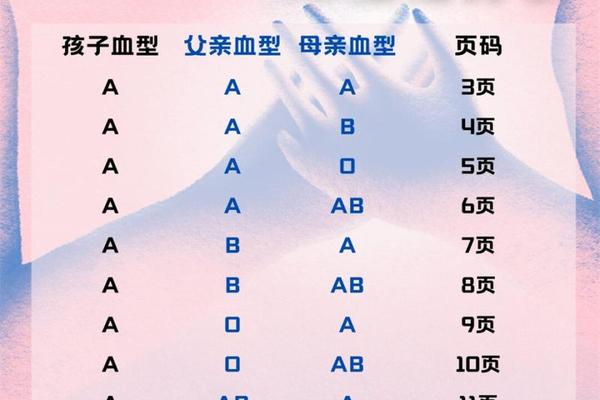

从遗传学角度看,血型匹配对后代健康的影响曾引发关注。若父母均为A型血,子女血型可能为A型或O型,这种遗传稳定性被认为可降低母胎血型不合的风险。但现代医学研究表明,母胎溶血的实际发生率与Rh血型系统的关联更为密切,ABO血型差异的影响较为有限。

心理学界对血型与性格关联的争议持续存在。日本九州大学2023年的研究通过万人样本分析,证实血型与人格特质无统计学相关性。学者指出,传统血型性格学说可能源于文化建构,例如日本社会对A型血“服从集体”特质的推崇,强化了公众对特定血型的刻板认知。尽管如此,血型作为文化符号仍对择偶行为产生潜在影响,例如在中国社交媒体中,A型血男性常被贴上“靠谱伴侣”的标签。

四、社会文化的影响与反思

血型匹配观念在东亚社会的流行,折射出集体文化对秩序与可预测性的追求。例如,日本企业曾将血型纳入招聘考量,认为A型血员工更具责任心和团队意识。这种社会认知渗透至婚恋领域,形成“同血型适配”的民间话语体系。但此类观念可能加剧偏见,例如部分B型血个体因“自由散漫”的标签遭遇婚恋歧视。

值得关注的是,年轻一代对血型学说的态度呈现分化。部分人将其视为娱乐化社交工具,通过血型测试增进互动趣味性;另一部分人则批判其科学依据不足,强调性格形成的多元性。这种反思推动着婚恋观念向更开放的方向发展,例如结合MBTI等新型人格分类工具,构建多维度的适配评估体系。

总结与建议

A型血男女的婚恋适配性既包含性格特质的天然共鸣,也受到文化建构与社会期待的深刻影响。尽管科学研究尚未证实血型与性格的必然联系,但相似价值观与行为模式带来的情感舒适度仍值得重视。对于追求稳定关系的个体而言,可参考以下建议:

1. 超越血型标签:在关注血型特质的更需考察伴侣的责任感、共情能力等核心品质。

2. 主动沟通机制:建立定期情感复盘的习惯,避免因过度压抑导致矛盾累积。

3. 多元评估体系:结合心理学工具与社会关系分析,全面评估长期关系的可持续发展性。

未来研究可进一步探索血型观念的地域差异及其对婚恋行为的影响机制,同时加强公众科普以减少非理性偏见。毕竟,真正的适配性源自心灵共鸣与共同成长,而非血液中的抗原类型。