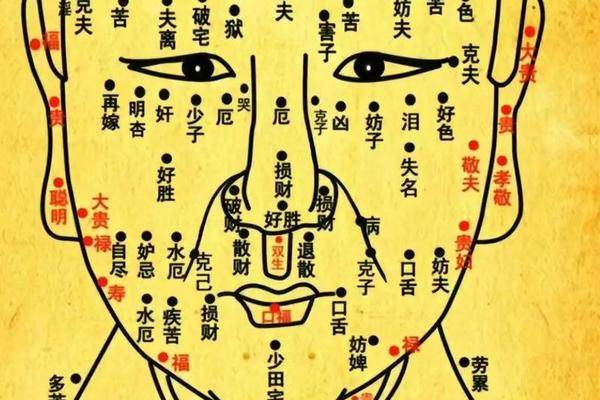

在中国传统文化中,面相学不仅是一种观察容貌特征的方式,更被视为解读命运密码的钥匙。痣作为皮肤上的特殊标记,被赋予了丰富的象征意义。其中,“防克”与“防子”是痣相学中极具争议性的概念:前者指某些痣可能对配偶、亲人产生负面影响,如“克夫痣”;后者则特指可能妨碍子女运势或健康的痣相。这些观念既反映了古代社会对家族命运的关注,也暗含了人类对未知力量的敬畏与应对策略。

一、防克痣的文化渊源与相学分类

“防克”概念源于古代风水学对能量场域的认知。面相学认为,人体是宇宙气场的微观映射,痣的位置与形态可能打破局部能量平衡,进而引发连锁反应。例如额头克夫痣被认为会“损伤丈夫父母健康”,而眉间痣则可能导致“丈夫事业受阻”。这种观念在《滴天髓徵义》等典籍中均有记载,并发展出复杂的化解仪式,如用紫冰银结印符配合特定结印阵以调和气场。

从相学分类来看,防克痣主要分布在三个区域:

1. 面部核心区:如额头的“九夫痣”暗示多次婚姻变动,太阳穴附近的痣象征“客死他乡”。

2. 功能关联区:两眉间的“事业宫”若生恶痣,易导致28岁前后婚姻危机,这与现代心理学发现的前额叶皮层与决策功能的关联形成微妙呼应。

3. 动态表达区:嘴周痣相被认为直接影响言语能量,如唇下痣可能引发“丈夫食道疾病”,这种关联可能源于古代对饮食健康的朴素认知。

二、防子痣的具体表现与医学辨析

子女宫位的痣相尤其受到关注。相学将眼袋位置定为子女宫,此处有痣者“常为子女操心”,若痣型不佳更可能“妨后代健康”。人中部位的痣则与生育能力直接相关,古籍记载此类女性易患“附件炎、巧克力囊肿”,现代医学证实这些疾病确实可能影响生育。

从医学视角看,色素痣本质是黑素细胞聚集,90%为良性。但特定位置的痣可能成为健康预警信号:

三、防克理论的现代诠释与应对

当代学者从多重维度重新解读防克理论:

文化心理学视角认为,此类痣相实质是风险预警系统的符号化表达。如“眼尾桃花痣”被解释为情感不稳定,实则是通过外在标记强化道德约束。

社会人类学研究发现,克夫痣的化解仪式(如佩戴蓝绒晶)具有心理疏导功能,通过仪式行为缓解婚姻焦虑,类似现代心理治疗的暴露疗法。

应对策略呈现传统与现代的交融:

1. 能量调和法:沿用风水学的“龙虎精气”理论,通过生肖属性调节人体磁场。

2. 行为修正论:建议有妨夫痣者“修身养性”,这与积极心理学改变认知模式的理念不谋而合。

3. 医学介入观:对于存在恶变风险的痣,相学与医学均主张及时处理,但方法从符咒转为激光或手术。

四、争议与反思:科学理性的边界

尽管防克理论承载文化记忆,但其科学依据仍存疑。研究表明,痣的数量主要与紫外线暴露和遗传相关,而非命运预示。面相学中的“产厄痣”与妇科疾病的关联,更可能是观察性结论的因果倒置。值得注意的是,某些相学描述(如“糖尿病痣”)与现代疾病分布存在偶合,这提示或存在未被阐明的体表标记与内分泌的关联机制。

未来研究可聚焦两个方向:

1. 文化符号学:解析防克痣如何成为社会规训的身体铭刻。

2. 生物标记研究:利用大数据分析特定痣相与健康指标的统计学关联,如斯坦福大学已开展的面部特征与遗传疾病关联研究。

防克痣理论作为传统文化的重要组成部分,既是古人认知世界的独特范式,也是值得研究的文化现象。在当代语境下,我们既要尊重其文化价值,也需秉持科学态度。对于痣相的关注,或许更应该转化为对身心健康的重视——正如《黄帝内经》所言:“有诸形于内,必形于外”,真正决定命运的,终究是内在的生命状态而非体表标记。未来研究若能打通人文与科学的壁垒,或可揭开痣相之谜的新篇章。