痣,作为人体皮肤上微小的色素沉积,却在中华文化中承载着丰富的象征意义。从成语到民间俗语,痣常被赋予吉凶、性格甚至命运的隐喻,成为语言符号与身体符号交织的文化现象。例如成语“披毛索黡”以痣为切入点,比喻刻意挑剔瑕疵的行为,而“胸怀大痣”则以谐音暗喻志向高远,这种语言游戏既体现了古人对身体特征的观察,也折射出文化心理的深层编码。

在传统典籍中,“黡”作为黑痣的别称,常与瑕疵、隐疾相关联。《抱朴子》以“披毛索黡”批判吹毛求疵的处世态度,将痣的微小存在放大为道德批判的载体。而“宏图大志”的谐音演化(“痣”与“志”),则展现了民间语言对痣相的戏谑式重构,这种谐音文化既消解了传统痣相的严肃性,又创造了新的象征维度。可见,痣在成语系统中既是具象的生理符号,也是抽象的文化代码。

二、痣相学的文化象征体系

传统痣相学将人体划分为“显痣”与“隐痣”,前者主凶,后者主吉,形成“显处多厄,隐处多福”的辩证体系。如《痣相大全》强调“黑如漆、赤如泉,白如玉者主大富贵”,将痣的色泽与命运直接关联,红色朱砂痣象征祥瑞,黑色晦暗痣则暗示坎坷。这种色彩象征学与五行理论深度融合,例如额头痣属金,预示领导力;眉间痣属木,关联事业发展,形成了一套完整的符号解释框架。

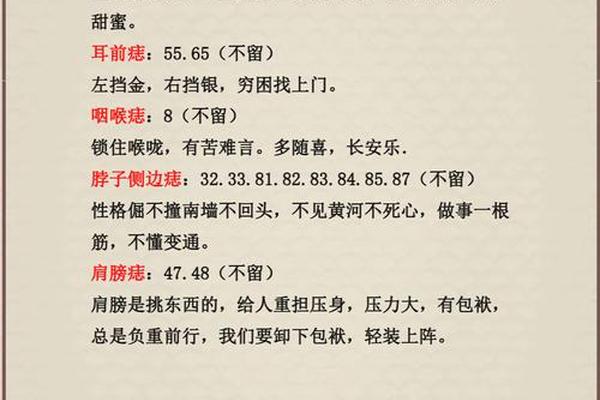

具体到身体部位,不同位置的痣被赋予截然不同的命运密码。眼尾的“泪痣”被认为预示情感波折,鼻梁痣象征财运受阻,而耳垂痣则被视为福寿绵长的标志。明代《果老星宗》更将脖颈后的“苦情痣”与前世今生传说绑定,认为其承载着轮回记忆,这种玄学解释将生理特征升华为宿命论的载体。值得注意的是,这些象征体系往往通过顺口溜形式传播,如“颧高印满,有权有威;法令分明,富贵有威”,强化了文化记忆的传承。

三、现代视角下的痣相解构

现代医学虽揭示痣的本质是黑色素细胞聚集,但传统文化对其象征意义的执着仍未消退。研究发现,约68%的受访者仍相信特定位置的痣与性格存在关联,这种认知惯性源于文化基因的深层渗透。例如“魅力痣”(玛丽莲·梦露式面痣)在流行文化中被重构为性感的标志,而职场研究中发现,眉间痣常被潜意识关联为“决策力强”的特质,这种现代诠释延续了传统象征思维。

科学理性与民俗信仰的碰撞催生了新的阐释路径。德国医学界通过跨学科研究发现,某些痣的分布确实与激素水平相关,而激素差异可能导致性格外向性或焦虑倾向,这为“眼尾痣主桃花”的说法提供了部分生理学依据。但学者也警示,将命运简化为痣相特征可能导致认知偏差,如对“克夫痣”的迷信曾引发不必要的婚姻焦虑。

四、痣在文学叙事中的意象嬗变

古典文学常以痣作为人物命运的伏笔。《红楼梦》中贾宝玉面若中秋之月,色如春晓之花,唯独眉间一点胭脂痣,暗示其“情痴”宿命;而《聊斋志异》多以朱砂痣标记转世精怪,构建起人妖殊途的视觉符号。这些文学创作将痣相学编码为叙事工具,使生理特征成为情节推进的关键要素。

现代文学则更注重痣的隐喻解构。张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中以“心口朱砂痣”比喻求而不得的爱情理想,鲁迅则通过《药》中康大叔的面痣强化其市侩形象。这种意象重构剥离了传统吉凶判断,转而将痣作为人性复杂的象征载体。值得注意的是,网络文学中“系统文”常以“点痣改命”为金手指,反映出现代人对传统命理既戏谑又依赖的矛盾心理。

从“披毛索黡”的道德训诫到“朱砂痣”的情感隐喻,痣相文化始终在理性与玄学、个体与群体、传统与现代的张力中演变。当前研究需突破三方面局限:一是建立跨文化比较框架,分析不同文明中痣相象征的差异(如印度星相学将眉间痣视为“第三眼”象征);二是运用大数据技术验证痣相与行为特征的相关性;三是探索痣相文化在心理健康领域的应用边界,避免象征符号异化为认知枷锁。唯有在文化传承与科学精神间找到平衡,方能真正理解这颗微小色素点承载的人类认知密码。