古代中国对痣的研究形成了独特的“痣相学”体系,将痣的形态、位置、颜色与命运吉凶、性格特征相联系。以下是综合古籍与民俗传统的核心理论及文化内涵:

一、痣相的分类与吉凶判断

1. 显痣与隐痣

古人认为痣生于显处(如面部)多主凶,隐处(如身体隐蔽部位)多主吉。例如,掌心、脚底、胸部的痣因位置隐秘,常被视为吉痣,代表财富或福气;而面部显著位置的痣则多与是非、健康问题相关。

2. 颜色与形态

3. 古籍中的痣相体系

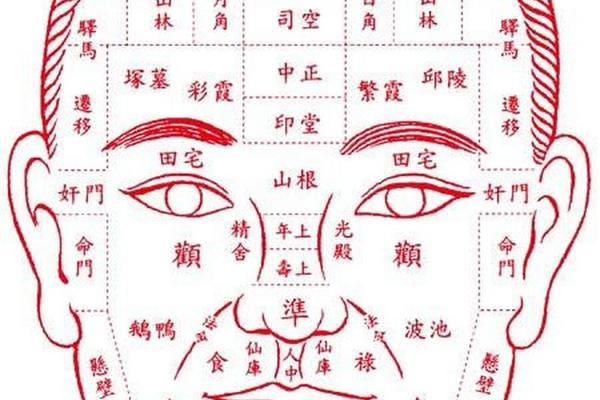

古代相书(如《痣相大全》)将痣分为三大区域:

二、典型痣相的象征意义

1. 面部痣相

2. 身体痣相

三、文化内涵与影响因素

1. 社会观念映射

痣相学反映了古代社会对性别角色的期待。例如,女性“旺夫痣”多集中于面部显眼位置(如眉心、嘴角),隐含对女性德行与家庭价值的规范。

2. 医学与玄学交织

古人将痣与健康关联,如下唇痣易中毒、喉结痣主横祸等,虽缺乏科学依据,但部分说法可能与皮肤病变的直观观察相关。

3. 心理暗示作用

对“吉痣”的信仰可能形成自我实现预言,如自信于富贵痣者更积极进取,而忌讳凶痣者可能规避风险。

四、古籍与民俗记载

1. 重要文献

2. 历史典故

如《史记》记载刘邦左腿72颗黑痣,被附会为“龙相”,强化了痣相与帝王命运的联系。

古代痣相学是融合医学观察、社会与玄学想象的复杂体系,虽现代科学证实痣仅为皮肤色素沉积,但其文化意义仍影响民俗心理。研究此类传统学说,需以科学态度辨析,同时关注其反映的社会历史语境。