珠江畔的戏台上,丝竹声起,油彩勾勒的面容在光影流转中诉说着忠奸善恶。粤剧这门根植于南粤大地的传统艺术,以独特的唱腔程式与象征性的脸谱体系,构筑起一座连接古今的文化桥梁。当手抄报的纸张铺展,我们不仅是在记录一门地方剧种的传承脉络,更是在解码中华戏曲艺术体系中的美学基因。

粤剧源流与艺术体系

作为中国最早形成的戏曲剧种之一,粤剧的诞生可追溯至明代嘉靖年间。它融合了南戏基因与广府民间音乐,在弋阳腔、昆山腔等多元声腔的滋养下,形成了"梆簧"并奏的独特体系。这种艺术形态的包容性,在行当制度的演变中尤为显著——从"十大行当"到"六柱制"的转变,既保留了传统戏曲的角色划分精髓,又适应了现代舞台的审美需求。

在艺术表现层面,"唱念做打"四大基本功构建起粤剧的立体表达。平喉与子喉的声腔分野,让男性角色的浑厚与旦角的清丽形成鲜明对比;水袖功、翎子功等身段程式,将日常动作提炼为诗意的舞台语言。这种程式化表演并非机械重复,正如戏曲理论家翁偶虹所言:"脸谱是角色心灵的画面",每个身段动作都在传递人物内心的情感密码。

面谱艺术的符号叙事

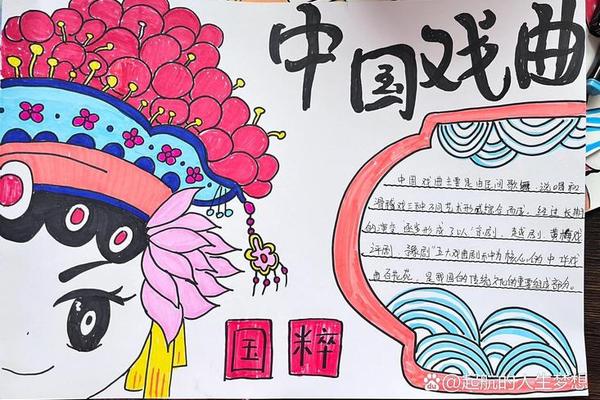

粤剧面谱的创作堪称移动的符号学教科书。伍行开创的"无瞳勾画法",通过留白处理强化了面谱的象征意味,使观者更专注于色彩与纹样的叙事功能。红色脸谱勾勒的关羽展现忠勇,黑色包拯象征刚正,白色曹操暗喻奸诈,这些色彩符号构成跨越语言的文化共识。相较于京剧脸谱的浓墨重彩,粤剧面谱在纹样设计中融入了广府木雕的曲线元素,在额饰处常见岭南特有的祥云纹与浪花纹。

制作工艺上,从勾稿到着色体现着匠人智慧。传统矿物颜料的运用确保了色彩的历久弥新,而现代丙烯材料的引入则拓展了表现维度。冯汉华在复原古谱时发现,晚清粤剧面谱常使用珠三角特有的莞香树脂作为定色剂,这种就地取材的智慧,让面谱艺术始终保持着地域生命力。

非遗传承的教育转化

在当代文化语境下,手抄报成为青少年接触非遗的重要媒介。广州多所学校开展的"面谱绘制工作坊",将三庭五眼的面部比例知识融入美术课程,使学生在临摹张飞、钟馗等经典面谱时,同步理解传统美学中的对称法则。红线女艺术中心研发的AR面谱手册,通过扫描手抄报即可观看经典折子戏片段,这种数字传承模式在2023年粤港澳非遗博览会上引发关注。

香港教育大学的戏曲传承项目更具启示性。他们开发的"面谱密码"教学法,将颜色象征转化为性格分析游戏:学生为《三国演义》人物设计面谱时,需引用原著文字证明色彩选择,这种跨学科实践使文化传承转化为思辨训练。这种创新证明,非遗教育不应止步于技艺传授,更应构建起传统与现代的知识对话体系。

文化基因的当代激活

粤剧与面谱艺术在当代的存续,实质是传统文化基因的创造性转化问题。近年兴起的"新编粤剧"在保留程式精髓的将街舞元素融入武打设计,这种跨界尝试在年轻观众中收获强烈反响。而在装置艺术领域,青年创作者将废弃面谱解构重组,创作出反映广府城市化进程的现代雕塑,赋予传统符号新的批判维度。

数字技术的发展为文化传播开辟新径。粤剧艺术博物馆建设的4K面谱数据库,不仅实现了濒危谱式的数字化保存,更通过算法分析揭示出不同时期面谱纹样的演变规律。这种科技赋能下的研究,为传统艺术研究提供了量化分析的新范式。

余韵未绝的文化长河

当手抄报的彩笔勾勒出最后一笔面谱纹样,我们完成的不仅是一次美术作业,更是对文化基因的转录与转译。粤剧与面谱艺术的生命力,既在于博物馆里的精致陈列,更在于校园课堂的创意碰撞、数字空间的多元呈现。未来的传承研究,或可深入探讨戏曲符号在短视频时代的传播机制,以及面谱美学对现代设计语言的启示作用。在这条文化长河中,每一代人都既是传统的守护者,也是新叙事的创作者。