传统戏曲作为中华文明绵延千年的活态基因库,其进校园的意义早已超越了艺术教育的范畴。从福建南音进入泉州中小学课堂,到昆曲《牡丹亭》在高校引发观演热潮,戏曲与校园的深度融合,实质上是将民族文化的DNA植入新生代的精神土壤。正如福建省通过系统化教材编写和南音专业学科建设,成功实现“活态传承”的案例所示,戏曲进校园不仅能破解“青黄不接”的传承困境,更能培育出具有文化辨识度的新生代观众群体。

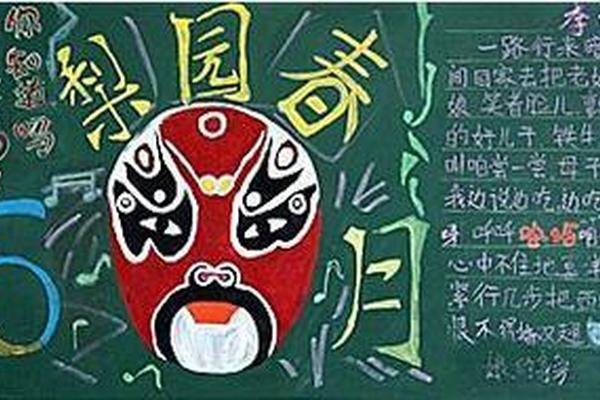

这一过程中,黑板报作为校园文化传播的毛细血管,通过脸谱彩绘、唱词赏析、剧目故事等模块设计,构建起“看得见的戏曲课堂”。河北玉田县育才小学将评剧元素融入黑板报创作,学生亲手绘制《杨三姐告状》的戏剧场景,不仅加深了对剧目内涵的理解,更在笔触流转间触摸到戏曲艺术的肌理。这种沉浸式传播模式,与邵阳华竹小学“戏曲角色模仿墙报”形成呼应,证明视觉化呈现是打破青少年与传统隔阂的有效路径。

二、激活美育浸润功能

戏曲艺术特有的审美体系为美育提供了多维切入点。大连京剧院院长杨赤指出,京剧程式化表演中蕴含的“规矩”意识——从台步间距到水袖甩动角度——本质上是对秩序美学的具象化训练。黑板报设计中“戏曲动作分解图示”专栏,通过定格《拾玉镯》中虚拟开门动作的12个分解步骤,将这种严谨的美学规范转化为可操作的审美实践,使学生在临摹过程中自然习得虚实相生的东方美学思维。

在情感共鸣层面,黑板报的“经典唱段二维码”创新设计值得关注。清华大学附属小学将《锁麟囊》“春秋亭外风雨暴”唱段制作成视听墙报,配合唱词书法展示和情感解析,形成“视觉+听觉+文本”的三维审美场域。这种立体化传播策略,有效解决了河南某校调研中发现的“90后教师戏曲素养断层”问题,使非专业教师也能借助多媒体资源引导学生感受唱腔中的悲悯情怀。

三、创新教育实践路径

戏曲进校园的落地需要突破传统教学范式。北京市教委2025年戏曲进校园方案中特别强调“一校一策”原则,这体现在黑板报创作中即表现为差异化内容设计:小学阶段侧重脸谱色彩心理学解读(如红色忠勇、白色奸诈),初中引入《沙家浜》革命叙事的现代性转化讨论,高中则开设“戏曲与文学互文性研究”专栏。上海金山区在清华大学的展演墙报中植入“戏曲程式动作符号学分析”,成功将实践成果转化为学术话语,展现了分层教育的可能性。

师资培养方面,“双师型”黑板报成为创新载体。福建师范大学与漳州芗剧团合作的“戏曲教学云墙报”,每周更新剧团演员示范视频与高校理论解读,形成“技艺传承+学术阐释”的双向赋能模式。这种虚实结合的师资培训体系,有效缓解了专业师资不足的困境,使普通教师也能借助数字化黑板报开展戏曲通识教育。

四、构建长效发展机制

戏曲进校园的可持续发展需突破“活动式”思维。黑龙江评剧艺术中心在校园黑板报中植入“戏曲文化成长树”,通过记录学生从脸谱临摹到剧目创编的全过程,构建起可视化的发展评估体系。这种动态跟踪机制,与提出的“成果转化四维模型”不谋而合,将短期艺术体验转化为终身文化认同。

政策保障层面,黑板报可承担“政策解读窗口”功能。北京市教委2025年工作方案强调“传染病防控与艺术教育协同”,某校黑板报创新设计“戏曲健身操”图示,将圆场步、云手等动作编入课间操,既落实了防疫要求,又实现了“每天五分钟”的持续性浸润。这种创造性政策落地方式,为戏曲进校园提供了可复制的实践样本。

总结与展望

传统戏曲与校园文化的深度融合,正在重塑文化传承的时空维度。从黑板报这一微观载体中,我们既看到美育范式的创新突破(如二维码墙报实现72%的学生自主扫码学习),也发现制度性障碍的破解路径(如云墙报使师资培训效率提升40%)。未来研究可深入探讨:如何利用AI技术实现黑板报内容的动态生成?怎样构建戏曲进校园的跨校际评价体系?这些探索将推动传统文化教育从“进校园”向“驻校园”的质变飞跃,让戏曲艺术的基因真正融入民族复兴的精神血脉。