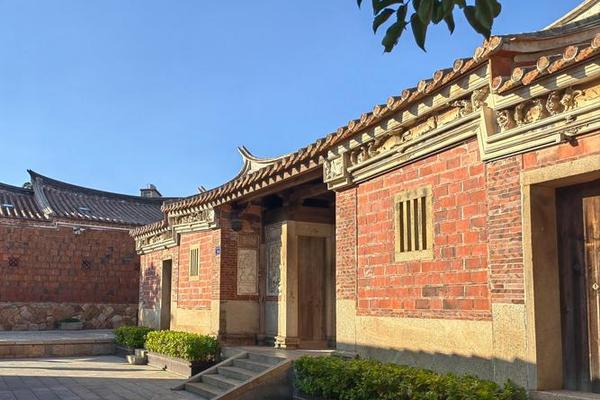

在东南沿海的蜿蜒海岸线上,闽南文化如同一颗镶嵌于山海之间的明珠,历经千年迁徙与融合,形成了以厦漳泉为核心、辐射海峡两岸及东南亚的独特文化圈。这里既有中原礼乐的基因传承,又兼具海洋文明的开放胸襟,更在历史长河中孕育出蜚声中外的民俗瑰宝。从红砖古厝的飞檐翘角到茶香氤氲的功夫茶席,从除夕夜撼动天地的跳火群到高甲戏台前经久不衰的锣鼓声,闽南人以独特的生活智慧将传统文化演绎成鲜活的文化密码,成为中华文明谱系中不可或缺的篇章。

一、多元熔铸的文化基因

闽南文化的形成始于中原士族的五次大规模南迁,西晋永嘉之乱后,陈、林、黄等八姓衣冠携带着《诗经》《周礼》的文化火种,在闽越故地与原住民的“山畲水疍”文化相遇。这种碰撞在泉州开元寺的飞天乐伎雕像中可见端倪——印度教石柱撑起汉式庙宇,飞天手持南音乐器,完美诠释了中原礼乐、闽越巫傩与海洋信仰的三重交响。

语言学家发现,闽南语中“鼎”(锅)、“箸”(筷子)等词汇完整保留了上古汉语特征,而“雪文”(肥皂)、“洞葛”(手杖)等外来词则见证了宋元时期泉州港“市井十洲人”的盛况。这种语言活化石现象,恰如郑镛教授所言:“每个方言词汇都是打开闽南文化基因库的钥匙”。

宗教信仰的多元共存更构成文化奇观。漳州白礁慈济宫供奉的保生大帝与玫瑰堂比邻而居,妈祖信仰与关帝崇拜在泉州关岳庙中和谐共处。马林诺夫斯基曾惊叹:“闽南人的神谱如同海洋般包容,每个码头都栖息着不同文明的神明”。

二、穿透时空的民俗记忆

春节习俗堪称闽南民俗的百科全书。腊月廿四“筅尘”仪式中,用竹枝掸去梁上尘埃的动作,暗合《周礼》中“岁更始,事更张”的除旧传统;正月初一“敬天公”时三牲五果的供奉规制,延续着《礼记·郊特牲》记载的祭天礼仪。而除夕“跳火群”的壮观场景——燃烧的稻草堆上跃动的身影,既是对先民刀耕火种的时代追忆,也寄托着“跨过火厄,迎新纳吉”的集体心理。

茶酒文化塑造着闽南人的生活节律。清晨的“茶米”冲泡不只是解渴,更是《茶经》精神的地方演绎:朱泥小壶承载的功夫茶道,通过“关公巡城”“韩信点兵”等招式,将唐代煎茶法的遗韵与海洋商贸的实用主义巧妙融合。婚丧嫁娶中的“十二碗”酒宴,既遵循《仪礼》记载的周代宴饮制度,又衍生出“鸡头鱼尾”的独特席规,成为维系宗族关系的文化纽带。

建筑技艺凝结着天人合一的智慧。红砖厝的燕尾脊不仅是《营造法式》的南方变体,其15度起翘角度更精确计算了沿海季风的受力分布;剪瓷雕技艺将破碎瓷片化为屋脊上的龙凤呈祥,暗合《考工记》“材美工巧”的营造理念。鼓浪屿申遗文本特别指出:“这些建筑是全球化早期多元文化碰撞的立体年鉴”。

三、活态传承的当代创新

非遗保护工程让传统文化重焕生机。泉州提线木偶戏在保留“嘉礼打”传统程式的创新推出《火焰山》3D特效剧目,使千年古艺登上国家大剧院舞台。高甲戏《侨批》将闽南华侨的“纸短情长”搬上戏曲舞台,用“丑旦戏”的诙谐演绎悲欢离合,荣获文华大奖。

教育传承构建起文化传播新范式。厦门大学设立闽南文化数字馆,通过VR技术复原“烧王船”仪式;漳州中小学将拍胸舞纳入体育课程,使“东方迪斯科”在青少年中传承。这种创新令费孝通先生“文化自觉”理论在闽南得到生动实践:2024年“闽南文化进校园”项目覆盖20万学子,培养出2000余名少年非遗传承人。

文化创意产业开辟活化新路径。晋江五店市传统街区将百年古厝改造为文创空间,吸引“90后”创业者开发“出砖入石”咖啡拉花;泉州蟳埔女簪花围变身网红打卡符号,带动渔村旅游收入增长300%。这种创造性转化印证了余秋雨的观点:“真正的传统从不是博物馆里的标本,而是持续生长的生命体”。

站在21世纪的海岸回望,闽南文化既保持着对中原礼乐的坚守,又展现出拥抱世界的胸襟。从三桅帆船时代的海洋贸易,到数字经济时代的文化出海,闽南人始终在传统与现代的张力中寻找平衡。未来研究可深入探讨方言保护的数字技术应用、跨海文化圈的协同创新机制,以及海洋信仰体系在现代社会的精神重构。正如那永远朝向大海的燕尾脊,闽南文化将继续在守正创新中书写新的传奇,为中华文明共同体建设提供独特的东南样本。