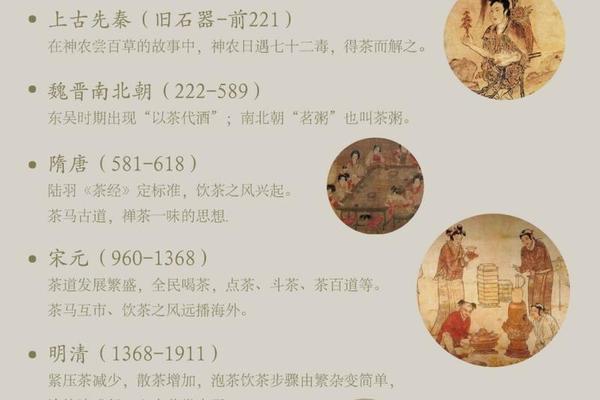

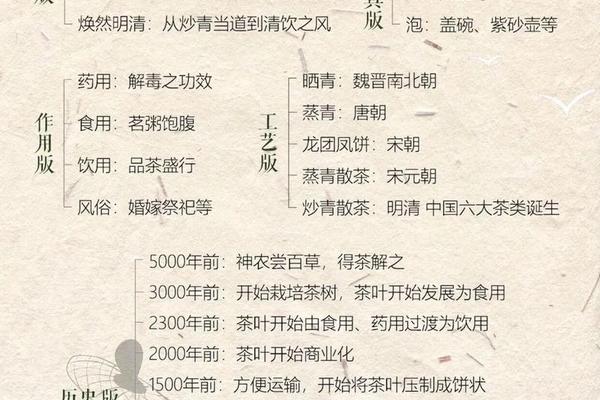

中国茶文化的根系深植于神话传说与历史实证的交织之中。神农尝百草的典故最早见于汉代《神农本草经》,其中记载“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”,将茶的药用价值追溯至上古时期。唐代陆羽在《茶经》中进一步提出“茶之为饮,发乎神农氏”的论断,构建起茶与中华文明起源的象征性关联。

考古发现为传说提供了实证支撑。2016年陕西汉阳陵出土的植物遗存经检测为距今2150年前的茶叶实物,这是目前世界最早的饮用茶叶标本。浙江田螺山遗址出土的陶器中检测出6000年前的茶皂素残留,暗示长江流域可能存在着更原始的茶树利用形态。北京大学考古文博学院教授孙华指出:“这些发现改写了传统认知,证明中国先民对茶的认识远比文献记载更早。”

二、汉唐时期的制度建构

汉代是茶文化制度化的起点。《华阳国志》记载巴蜀地区“园有芳蒻香茗”,证明茶树人工栽培已具规模。王褒《僮约》中“烹茶尽具”“武阳买茶”的记载,显示茶叶在公元前59年已成为商品流通。长沙马王堆汉墓出土的“槚笥”木牌,证实贵族阶层已形成专门的储茶器具体系。

唐代陆羽撰写的《茶经》标志着茶文化理论体系的成熟。这部780年完成的专著系统论述了茶树种植、制茶工艺、烹煮器具及品饮之道,首次提出“精行俭德”的茶道精神。法门寺地宫出土的鎏金银茶具,包括茶碾、茶罗、盐台等28件组,印证了唐代宫廷茶仪的繁复程度。茶学家陈椽考证指出,唐代煎茶法的确立使茶叶消费从药用、食用转向纯粹饮品,完成了茶文化的关键转型。

三、宋元明清的技艺革新

宋代点茶技艺将茶文化推向艺术化高峰。蔡襄《茶录》详述的“七汤点茶法”,通过击拂茶汤形成“咬盏”的沫饽,催生了斗茶风尚。宋徽宗《大观茶论》提出“盏色贵青黑”的审美标准,建窑兔毫盏因此风靡天下。日本学者布目潮沨研究发现,宋代茶道通过禅僧传播,深刻影响了日本抹茶道的形成。

明清时期制茶技术出现革命性突破。朱元璋罢造龙团改贡散茶的政令,推动炒青工艺普及,六大茶类体系渐次成型。明代朱权《茶谱》首创瀹饮法,清代袁枚《随园食单》记载的工夫茶艺,奠定了现代泡茶法的基础。武夷山茶学家姚月明通过文献考证指出:“1732年崇安县令陆廷灿《续茶经》记录的乌龙茶做青工艺,标志着半发酵茶类的正式诞生。”

四、文化符号的多元延伸

茶文化渗透到文学艺术各个领域。唐代卢仝《七碗茶歌》构建起“喉吻润—破孤闷—搜枯肠—发轻汗—肌骨清—通仙灵”的品饮境界,苏轼“从来佳茗似佳人”的譬喻将茶人格化。明代文徵明《惠山茶会图》再现文人茶会的雅集传统,清代郑板桥“墨兰数枝宣德纸,苦茗一杯成化窑”的诗句,彰显茶与文人生活的深度融合。

哲学层面,禅宗“吃茶去”公案赋予茶以顿悟媒介的象征意义。宋代圆悟克勤禅师“茶禅一味”的墨迹现存日本京都大德寺,成为中日茶道交流的重要物证。明代紫砂大师时大彬将道家“天人合一”思想注入壶艺创作,其代表作三足圆壶被誉为“砂器美学的哲学表达”。

五、现代传承与全球影响

当代茶文化呈现传统与现代交融的特征。2006年武夷岩茶制作技艺列入国家级非遗名录,2017年云南景迈山古茶林文化景观启动申遗程序。浙江大学王岳飞团队通过成分分析证实茶多酚的抗氧化功效,为“茶为万病之药”的古训提供科学依据。新式茶饮品牌通过冻干技术、冷萃工艺创新,使古老茶文化赢得年轻群体青睐。

全球化进程中,中国茶文化持续输出影响力。联合国粮农组织数据显示,全球60多个国家种植的茶树品种90%源自中国。2019年第74届联大宣布5月21日为国际茶日,体现国际社会对中国茶文化价值的认可。英国人类学家艾伦·麦克法兰在《绿色黄金》中强调:“茶叶塑造了现代世界的经济格局,这种植物叶片的传播史本质上是文明交融史。”

从神农传说到太空茶饮,中国茶文化历经五千年的嬗变积淀,形成了贯通物质与精神、连接传统与现代的完整体系。这种文化形态既包含着“和敬清寂”的东方智慧,也展现出与时俱进的创新活力。未来研究可着重关注数字化时代的文化传承机制、茶产业可持续发展路径以及茶文化在国际交往中的柔性外交功能。正如费孝通先生所言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,中国茶文化的当代价值,正在于为不同文明对话提供醇厚甘永的滋味载体。