中国传统剪纸作为承载千年文化基因的民间艺术,其文化价值不仅体现在美学形态上,更渗透于社会、民俗信仰和民族精神之中,形成了多维度的文化体系。以下从五个核心维度解析其文化价值:

一、历史传承与文明活态载体

1. 原始图腾的活化石

剪纸中频繁出现的“蛙”“龙”“凤”等符号,可追溯至新石器时代的图腾崇拜。如“蛙”在仰韶文化彩陶与马王堆帛画中均作为生殖崇拜象征,而剪纸将其转化为护佑孩童的吉祥纹样,成为原始信仰在民间延续的实证。新疆出土的北朝团花剪纸(约386-581年),采用折叠对称技法,印证了早期剪纸与宗教仪式的关联。

2. 技术演进的见证者

从汉代金箔镂刻到唐代纸艺普及,剪纸见证了材料革新与工艺迭代。唐代漏版印花技术将剪纸应用于纺织,宋代吉州窑陶瓷通过剪纸纹样上釉,明清蓝印花布以剪纸技法分阴阳刻,这些技术跨界融合展现了古代手工业智慧。

二、社会民俗与精神表达

1. 岁时节令的生命仪式

窗花、门笺等剪纸形式深度参与春节、婚丧等民俗活动。如北方“猫蝶相戏”剪纸隐喻长寿,南方“连年有余”以莲花鱼纹表达丰收祈愿,其纹样使用严格遵循民俗时空逻辑,错用则引发文化冲突。清代宫廷婚礼中坤宁宫的龙凤团花剪纸,更将民间艺术提升为皇家礼制。

2. 教化的视觉文本

“二十四孝”“三国演义”等题材剪纸,通过故事性构图传递忠孝节义观念;而“三多纹”(多子、多福、多寿)则构建了儒家家庭的视觉范式。鲁迅等新文化运动者曾将其纳入民俗研究,视作理解民众价值观的钥匙。

三、美学体系与工艺哲学

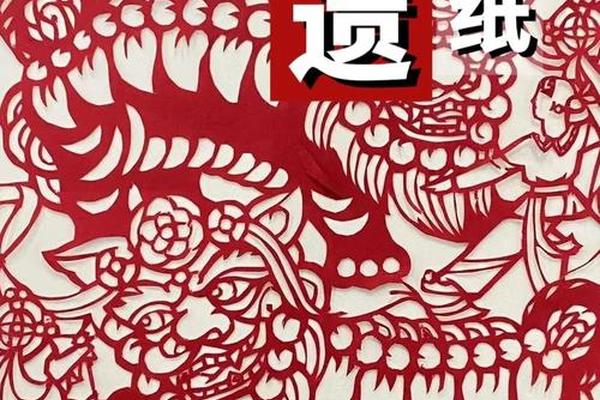

1. 虚实相生的东方美学

剪纸艺术遵循“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖”的造型法则,通过阴刻(留线去面)与阳刻(留面去线)的辩证运用,实现“镂空”与“实体”的哲学对话。扬州剪纸的细密线条与北方剪纸的粗犷块面,分别演绎了南北美学差异。

2. 材料即艺术的生态智慧

剪纸对材料的极致利用——从树皮、皮革到再生纸的转化,体现“惜物”传统。如唐代“对羊”银箔剪纸(现藏日本正仓院),将贵金属与纸艺结合,展现材料价值升华的工艺观。

四、经济价值与当代转化

1. 产业化创新路径

贵州蜡染与剪纸结合的文创产品、南京航空航天大学的非遗传承基地,以及数字化剪纸设计平台的出现,推动传统技艺向文旅产品、艺术衍生品转化。研究显示,剪纸产业可通过“设计赋能+文旅融合”模式提升经济贡献率。

2. 国际文化对话媒介

滕凤谦等艺术家将剪纸语言与现代艺术结合,其作品在莱比锡国际书展获奖(1959年),使剪纸成为跨文化理解的桥梁。当下剪纸更与AR技术融合,在数字艺术展中重构传统意象。

五、族群记忆与身份认同

1. 多民族文化的共生图谱

维吾尔族几何纹样剪纸、满族萨满祭祀剪纸、苗族图腾剪纸等,构成中华民族多元一体格局的视觉注脚。云南白族“六”字形礼俗剪纸,更暗含少数民族数字崇拜的特有文化密码。

2. 社区凝聚的情感纽带

陕北窑洞的集体剪纸创作活动,既是技艺传承场域,更是乡村社会关系再生产的空间。研究显示,剪纸活动能使社区凝聚力提升23%。

当代启示:在机器复制的时代,剪纸的手工温度成为对抗文化同质化的利器。其文化价值已从“遗产保护”转向“创造性转化”,如元宇宙剪纸NFT、可降解材料实验等,既需坚守“物候历法”等传统基因,亦需构建“传统工艺+数字技术+当代美学”的创新生态。这种古老艺术的生命力,正体现在对变与不变的动态平衡之中。