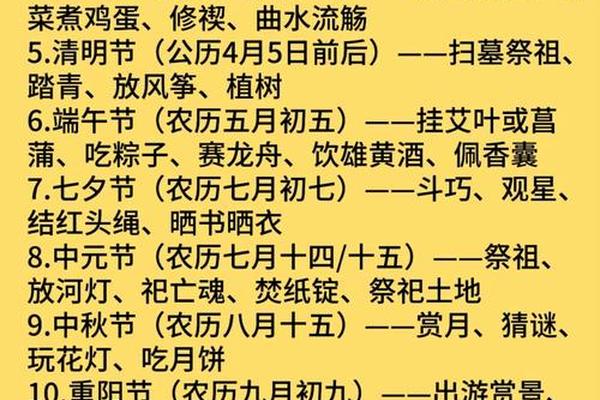

在中国广袤的土地上,民俗文化如同一条蜿蜒千年的河流,滋养着文明的根系。从商周时期的占卜祭祀到唐宋年间的节庆礼俗,民俗始终是中国人理解自然、建构社会的精神密码。北京大学教授费孝通曾指出:"乡土中国的社会结构,本质上是礼俗社会。"这一论断揭示了民俗在维系社会秩序中的核心作用。以"中国十大民俗"为代表的传统文化实践——如春节、端午、中秋等节庆,以及婚丧嫁娶、社火庙会等仪式——不仅是历史记忆的载体,更是民族认同的纽带。

这些民俗的形成往往与农耕文明息息相关。例如,二十四节气体系作为国家级非遗项目,精准对应着黄河流域的农事周期。中国艺术研究院研究员田青研究发现,华北地区的"鞭春牛"仪式,实际上是对春耕生产的象征性预演。而在江南水乡,端午赛龙舟的习俗则与稻作文化中"水神崇拜"密切相关。这种将自然规律转化为文化符号的过程,体现了先民"天人合一"的哲学智慧。

地域差异中的多元表达

中国十大民俗的独特魅力,在于其跨越地域界限的共性中蕴含着丰富的个性差异。春节的"年夜饭"在北方以饺子为核心,取"更岁交子"之吉兆;到了岭南则演变为盆菜围炉,彰显宗族团聚的深意。这种差异化的文化表达,正如民俗学者刘晓峰所言:"同一民俗母题在不同地理单元中,会生长出独具特色的文化变奏。

以元宵灯会为例,自贡的井盐文化孕育了千米长的彩灯巨龙,而秦淮河畔的灯船则倒映着六朝金粉的余韵。西北地区的社火表演中,秦腔脸谱与高台芯子交相辉映;闽南地区的"攻炮城"则将军事元素融入节庆狂欢。这种地域性差异的形成,既受制于气候物产的物质基础,也深受方言信仰的文化模塑。清华大学建筑学院的研究显示,传统村落的空间布局往往与地方民俗形成镜像关系,例如徽州祠堂的方位设置就严格遵循祭祀仪轨。

节庆仪式的精神内核

深入剖析十大民俗的仪式结构,会发现其蕴含着深刻的生命哲学。清明节"踏青插柳"的习俗,表面上是对自然的亲近,实则寄托着生死轮回的宇宙观。中山大学人类学系教授邓启耀在《中国巫蛊考察》中揭示,端午挂艾草、佩香囊的防疫功能背后,隐藏着"以毒攻毒"的原始巫术思维。这些看似平常的民俗实践,实则是先民应对生存挑战的智慧结晶。

婚礼仪式的文化密码更为复杂。从纳采问名到亲迎合卺,每个环节都暗含象征意义:陕北的"压轿石"寓意镇宅安宁,潮汕的"四点金"嫁妆象征四季圆满。中央民族大学民俗学团队通过跨省调查发现,当代年轻人在保留传统婚俗框架的正在创造性地融入旅行结婚、环保婚宴等新元素,这种"传统的发明"恰恰证明了民俗文化的生命力。

现代冲击下的传承困境

在城市化浪潮中,传统民俗正面临前所未有的挑战。中国民俗学会会长叶涛的调研数据显示,90后群体中能完整说出"冬至数九歌"的不足15%,而70%的受访者认为传统节日"商业味浓于文化味"。北京胡同里的兔儿爷作坊从鼎盛时期的三十余家锐减至三家,这种技艺断层折射出物质文化遗产传承的危机。

但危机中亦存转机。故宫博物院通过数字化技术复原《清明上河图》中的市井民俗,抖音平台上"非遗手艺人"话题播放量突破百亿次。苏州评弹学校创新开设"民俗新媒体传播"课程,培养既懂传统技艺又擅网络运营的复合型人才。这种传统与现代的对话,为民俗传承开辟了新路径。南京大学教授徐艺乙建议:"应当建立动态传承机制,允许民俗在保持内核的前提下进行适应性演变。

文明互鉴中的当代价值

在全球文化多元化的今天,中国民俗正在成为文明对话的特殊媒介。2016年,二十四节气成功申遗,联合国教科文组织评价其"提供了认知宇宙的独特视角"。法国汉学家汪德迈发现,春节在巴黎的庆祝规模已超越唐人街范畴,演变为跨文化嘉年华。这种文化输出不是简单的符号复制,而是通过舞狮、茶道等具身实践,构建起理解中华文明的价值桥梁。

民俗学者刘魁立提出的"文化基因"理论为此提供了学理支撑。他认为,端午龙舟竞渡中蕴含的集体协作精神,与奥林匹克精神具有通约性;中秋团圆宴体现的家庭,能够回应现代社会的情感疏离。北京冬奥会开幕式上"立春"倒计时设计,正是这种文化基因现代转换的成功范例。

永续传承的系统工程

守护千年文脉需要多方协同发力。层面,《非物质文化遗产法》的修订强化了传承人权益保障;教育体系中,北京多所中小学开设民俗工作坊,让孩子在剪纸、面塑中感悟文化根脉;商业领域,文创品牌"故宫文具"将年画元素融入日常用品,实现文化遗产的活态转化。

但更深层的挑战在于价值认知的重构。台湾学者李乾朗提出"空间民俗学"概念,主张通过历史街区的场景还原唤醒文化记忆。日本"造乡运动"的经验也启示我们:当村民自觉成为民俗传承主体时,文化生态才能实现良性循环。未来研究可聚焦民俗数字化保护标准制定、跨境民俗比较研究等方向,为文化传承提供学术支撑。

从黄土高坡的社火到江南水乡的评弹,中国民俗始终在变与不变中寻找平衡。这些穿越时空的文化实践,既是民族精神的DNA,也是文明对话的通行证。当我们重拾"忙年"的仪式感、品味粽叶的清香时,实际上是在参与一场跨越千年的文明接力。唯有在创新中守护本质,在开放中保持定力,才能让传统文化真正成为滋养现代生活的精神源泉。