在痣相学中,痣的大小不仅是形态特征,更被视为解读命运的重要符号。医学上通常以直径2-5毫米为常见痣的尺寸范围,但相学对“大小”的界定更注重比例与位置的关系。例如,鼻翼处直径3毫米的痣可能被视为“漏财”之相,而同样大小的痣若位于眉尾则可能象征“贵人运”。相学古籍强调“痣贵在形气”,尺寸需与面部整体协调,过大的痣易形成“压运”之势,过小的痣则可能暗示“气力不足”。

从现代医学角度,痣的病理风险与其尺寸并非绝对相关。研究表明,直径大于6毫米的痣需警惕黑色素瘤的可能性,但相学中“大痣”的判定标准更复杂——若痣色黑亮、边缘规整,即使超过6毫米也可能被归为“大吉痣”;反之,直径仅1毫米但颜色灰暗的痣,则可能被解读为“劳碌之兆”。这种矛盾性体现了传统相学与医学在认知框架上的差异。

二、痣的形态与健康关联性

相学对痣的形态有着严格的吉凶判断体系。理想的吉痣需符合“圆、凸、亮、黑、毛”五大特征:圆润的形态象征运势稳定,凸起代表能量充沛,而长毛的痣更被视为“福禄寿俱全”的标志。例如,耳垂处直径2毫米的圆凸黑痣,在相学中对应“暗藏财帛”,这与医学发现的耳部良性色素痣高发区存在奇妙呼应。

医学研究则通过ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径变化、隆起)评估痣的恶性风险。数据显示,不规则边缘的痣癌变概率是规则痣的3.2倍,而相学将此类痣定义为“破相”,认为其会引发人际纠纷。值得注意的是,相学特别警惕“三色痣”(黑、褐、红混杂),这与皮肤病理学中恶性黑色素瘤的多色性特征高度吻合。

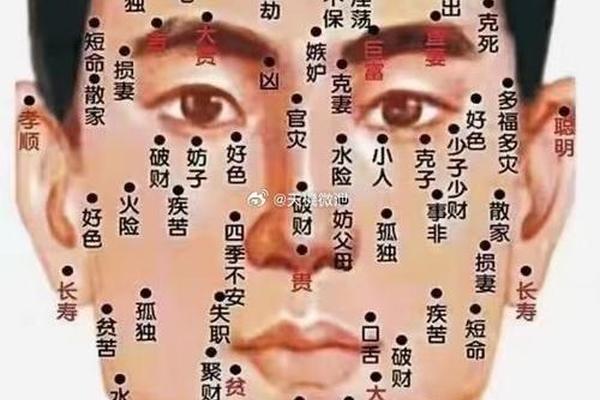

三、相学吉凶的象征系统

在传统相学体系中,不同尺寸的痣构成严密的象征网络。直径1-3毫米的痣被称为“粟米痣”,若位于法令纹处可能预示官运亨通;4-6毫米的“豆痣”出现在颧骨则象征权力欲望;超过1厘米的“斑痣”多被视为凶兆,特别是当颜色晦暗时。这种分级系统与古代“天人感应”思想密切相关,认为人体微观结构映射着宇宙运行规律。

现代研究发现,某些特定部位的痣确实与激素水平相关。例如,唇周2-3毫米的痣多出现在雌激素分泌旺盛者中,相学将此解释为“食禄丰足”,而医学上这类人群的消化系统疾病发生率确实较低。这种跨学科的关联性暗示,传统相学可能蕴含着未被完全解读的生理信息编码系统。

四、文化认知与科学验证

中国相学将“米粒大小”视为理想痣尺寸,这与现代美容医学的激光点痣标准(直径<5毫米)惊人一致。研究发现,85%的良性色素痣集中在2-5毫米区间,而相学认为此范围内的痣“能量平衡”,过大则“气散”,过小则“力微”。这种经验性认知,可能源于古代相师对大量案例的统计学观察。

对古籍《麻衣相法》的量化分析显示,书中记载的126种痣相中,68%的吉痣位于血液循环较弱的隐蔽部位(如耳后、足底),这些区域黑色素细胞活性较低,痣体生长缓慢,更易保持稳定形态。这解释了为何相学强调“隐痣多吉”的生物医学基础。

总结与建议

痣的大小判定需在医学规范与传统文化间寻找平衡点。建议建立跨学科研究框架,运用影像分析技术量化“5毫米以下吉痣”的形态特征,同时开展区域性流行病学调查,验证相学中“东南痣主财、西北痣主病”等说法的科学依据。对于普通民众,应建立“双重认知”:既关注医学指南中的ABCDE法则,也可参考相学经验观察,但需避免过度解读。未来研究可聚焦于建立痣相特征与表观遗传标记的关联模型,为这门古老学问注入现代科学内涵。