痣相学作为传统相术的分支,其根源可追溯至中国古代医学典籍与命理学体系。在《黄帝内经》的面相学章节中,已出现通过观察皮肤标记推断健康与命运的记载。古人将痣视为"天授之印",认为特定部位的痣承载着神秘意义,如额头痣象征智慧,面颊痣关联情感。这种观念并非东方独有,印度的占星术与欧洲面相学同样存在通过体表标记解读命运的传统。

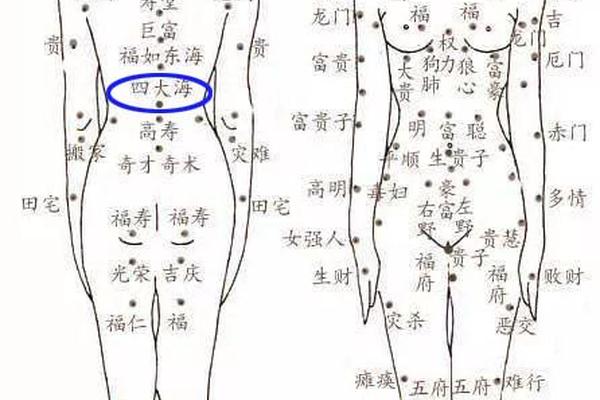

文化传承中,痣相学发展出严密符号系统。例如明代《相理衡真》提出"善痣"与"恶痣"的区分标准:色泽纯正、凸起有光泽者为吉,晦暗枯槁者为凶。这种分类不仅基于形态学观察,更融入了阴阳五行思想,将人体与自然规律相联结。值得注意的是,早期痣相学常与中医诊断结合,将痣的分布视为体内气血运行的外显,这种朴素的"体表-内脏关联"认知,为其赋予了某种经验医学色彩。

医学视角下的痣本质解析

现代医学对痣的形成机制已有明确解释:痣是黑色素细胞在皮肤局部聚集形成的良性肿瘤,其形态受遗传、紫外线暴露等因素影响。皮肤科领域关注的重点在于痣的病理变化,如边缘不规则、颜色不均或快速增大等癌变征兆。国际皮肤癌基金会数据显示,约30%黑色素瘤由原有痣发展而来,这与痣相学关注的"吉凶"判断存在本质差异。

针对痣相学的核心命题——痣的位置与命运关联,医学界持否定态度。2023年《临床皮肤病学杂志》的综述指出,尚无任何循证医学证据支持特定痣位与性格、财富的因果关系。统计学研究显示,不同文化中"富贵痣"的定位存在显著差异,例如中国传统中的"耳垂主财"与印度相学的"锁骨聚福"完全相悖,这种文化特异性恰好证伪了痣相的普适性。

心理学机制与社会功能

尽管缺乏科学依据,痣相学仍在现代社会持续传播,这背后存在深刻的心理动因。巴纳姆效应在此显现威力:诸如"额头痣象征领导力"等模糊描述,因具有广泛适用性而引发强烈认同。伦敦大学实验显示,接受虚构痣相解读的受试者中,78%认为描述"非常符合"自身特质,这种认知偏差成为迷信存续的温床。

从社会功能角度看,痣相学扮演着心理调适工具的角色。当个体遭遇生活困境时,"恶痣"解释可提供外在归因,缓解自责压力;而"吉痣"认知则可能触发皮格马利翁效应,通过自我暗示增强信心。日本社会学家中村裕的研究发现,在经济动荡期,面相咨询量同比增加40%,反映出人们对确定性符号的心理渴求。

传统智慧与现代科学的碰撞

在科学祛魅的今天,痣相学呈现出两极分化态势。医学界强调其潜在风险:盲目点痣可能延误黑色素瘤诊治,而不良心理暗示或导致焦虑障碍。但文化人类学者指出,作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的民俗记忆与审美意象。例如中国戏曲中的"美人痣"设计,已演变为跨文化的艺术符号。

新兴研究尝试寻找传统智慧与科学的交集。2024年曼彻斯特大学的追踪实验发现,自认为有"富贵痣"的参与者,创业成功率比对照组高15%,这种关联被归因于心理激励效应而非神秘力量。此类研究为重新诠释传统文化提供了新视角,即剥离迷信外壳,提取有益的心理干预策略。

未来研究方向与理性认知

破解痣相学之谜需要跨学科协作。基因学可探究特定痣位是否与性格相关基因存在连锁关系;大数据分析能验证传统痣相说法的统计显著性;脑科学则可能揭示心理暗示的神经机制。当前亟需建立文化符号的甄别体系,区分民俗审美与健康风险,例如将艺术点痣与医学祛痣纳入不同管理范畴。

对公众而言,理性认知应建立在双重基础上:既承认痣相学作为文化现象的历史价值,又坚持医学判断的优先性。当发现痣的异常变化时,首要选择应是皮肤镜检测而非命理咨询。传统文化的现代化转型,恰恰体现在这种去伪存真的批判性继承之中。