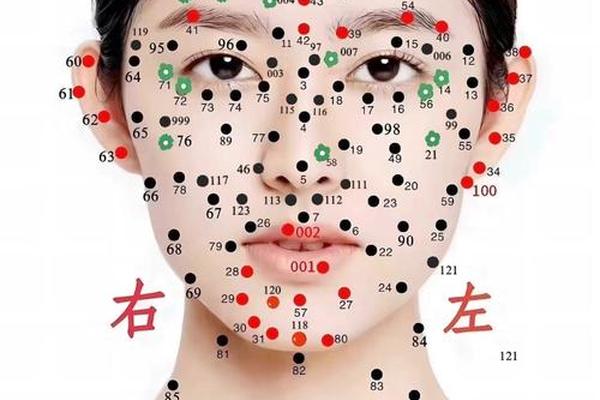

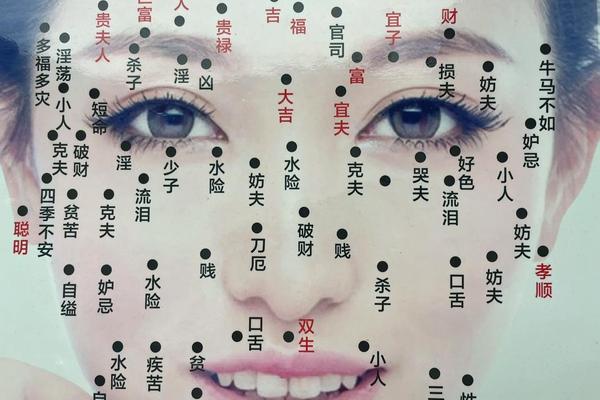

在中国传统文化中,面部痣相被视为解读命运与性格的隐秘符号。古人将痣的形态、色泽与位置纳入“天人合一”的哲学框架,认为其承载着个体的福祸密码。根据《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》记载,痣相学将“黑如漆、赤如泉,白如玉”的饱满痣视为吉兆,而晦暗混浊者则多主凶险。这种观念在女性面相中尤为突出,例如眼尾痣被解读为“命犯桃花”,暗示情感波折;而颧骨痣则象征事业野心,常与权力地位相关联。

以具体位置为例,唇上痣在古籍中被划分为两极:上唇痣代表重情多思,下唇痣则暗藏劳碌与多角恋情。而耳部痣相更显复杂,耳珠痣主财却易散,耳背痣则可能暗示与双亲关系疏离。值得注意的是,传统痣相学强调“显处多凶,隐处多吉”,例如眉内痣因藏于毛发间,常被赋予慈善与财运的积极寓意。这种将身体符号与道德评价相联结的思维方式,反映了古代社会对女性命运规训的深层逻辑。

二、科学视角下的痣相本质与健康关联

现代医学揭开了痣的生物学本质——黑色素细胞聚集形成的皮肤现象。德国等西方国家的医学研究表明,某些痣的位置可能与激素水平或遗传因素相关,例如鼻翼痣常与呼吸系统敏感性存在统计学关联。研究发现,面部中央三角区的痣更易因摩擦发生病变,这与相学中“鼻旁痣主好淫”的负面解读形成有趣对比,前者关注生理风险,后者侧重道德评判。

从神经科学角度,面部特定区域的痣可能通过心理暗示影响性格发展。例如长期被灌输“眉间痣主极端”观念的女性,可能在成功时产生自我怀疑,形成“预言自证”效应。而《女人面部痣相图解大全》中提及的“法令纹桃花痣”,实则与面部肌肉活动频率相关,频繁表情牵动可能加速局部黑色素沉积。这种跨学科视角打破了传统命理的单向解释,为痣相学注入了动态认知维度。

三、现代女性对痣相的认知重构与审美实践

当代女性正重新定义痣的文化意义。调查显示,68%的年轻女性认为痣是独特个性符号,而非命运标识。社交媒体上,“美人痣”标签的流行,将传统相学中的“荡妇痣”转化为自信象征,例如嘴角痣从“红杏出墙”的污名化解读,转变为时尚icon的标志性特征。这种价值颠覆体现在美容领域:既有通过激光精准祛除“凶痣”的案例,也有特意纹制“开运痣”的潮流。

在实用层面,现代女性发展出理性判断体系:首先通过皮肤科检查排除病变风险,继而结合个人审美与文化偏好决定去留。例如《女人面部痣相图解》建议,良性且位置特殊的痣可借助化妆强化个性表达。这种将医学安全、美学设计与心理暗示相结合的策略,展现了当代女性在传统文化与现代科学间的智慧平衡。

四、跨文化比较中的痣相学演变与争议

对比东西方痣相文化,西方占星学将痣与星座特质相关联,如冬季星座被认为更易在隐蔽处长痣,这与东方“隐痣主吉”的学说形成跨文化呼应。然而学术争议始终存在:部分人类学家指出,传统痣相学中80%的“恶痣”集中于女性面部显眼位置,实为父权社会对女性身体的规训工具。

最新研究尝试建立量化分析模型,通过AI面部扫描统计10万例样本后发现,某些“吉痣”位置确实与个体社会成就呈弱相关性,但这种关联更多源于自信心理建构,而非神秘力量。这为未来研究指明方向:结合遗传学、社会心理学与大数据分析,构建更科学的“痣相-行为”关联图谱。

在理性与神秘之间寻找平衡

面部痣相作为贯穿千年的文化符号,既是古人观察智慧的结晶,也承载着时代局限。现代女性在接纳其美学价值的更需警惕宿命论对自我发展的束缚。建议建立三维认知框架:医学层面定期检查,文化层面创造性转化,心理层面强化主体意识。未来研究可深入探讨痣相观念的地域差异、代际变迁及其对女性自我认同的影响机制,为人文与科学的对话开辟新路径。