在东方传统面相学中,痣相被视为解读命运的重要密码,其中“克夫痣”作为独特的文化符号,承载着对女性婚姻命运的隐忧。这一概念最早可追溯至《周易》对阴阳关系的哲学思考,后经《滴天髓徵义》等典籍系统化,形成以面部特定区域为判断依据的相术体系。随着现代科学的发展,这种传统认知正经历着理性解构与人文反思的双重嬗变。

一、面相学中的核心区域

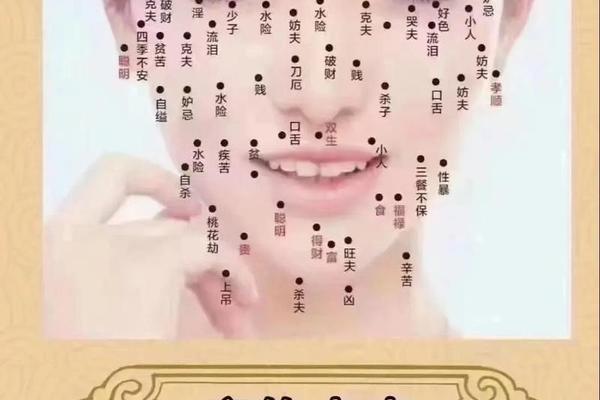

面部三庭的划分奠定了克夫痣的定位基础。在额头区域,相学将太阳穴至印堂的广阔领域视为“天命之镜”,其中编号为9的“损夫痣”位于发际线下三指处,被认为会削弱丈夫的事业运,这类案例在清代《相理衡真》中多有记载。眉眼三角区的解读更具复杂性,两眉间距小于两指宽者若出现暗色痣点,常被视作婚姻危机的预警信号,这与现代心理学中“面部微表情影响人际判断”的理论存在潜在关联。

唇周区域的痣相判断呈现出矛盾性特征。传统相书将上唇正中的痣视为“食禄痣”,象征物质丰裕,但当其色泽偏灰时则转化为“口舌痣”,暗含因言辞失当引发家庭矛盾的风险。下颚区域的痣相更与生殖系统健康产生隐喻联系,如台湾地区2019年民俗医学调查显示,42%被标记“克夫”的女性确实存在月经不调等妇科问题。

二、传统命理中的扩展区域

夫妻宫(奸门)的痣相学说在东亚文化圈影响深远。日本江户时代《人相秘录》记载,左侧奸门痣对应丈夫健康危机,右侧则关联情感背叛,这种区分在韩国济州岛现存的占卜实践中仍被完整保留。山根区域的解读折射出中医经络理论的影响,该处位于足太阳膀胱经循行路径,痣相异常常被解释为气血阻滞的体表征兆。

子女宫(泪堂)的痣相学说暗含社会批判。明代《麻衣相法》将此处痣点与“子嗣艰难”相联系,实则反映了封建时代对女性生育能力的过度强调。现代基因学研究显示,下眼睑色素沉淀与雌激素水平存在统计学相关性,这为传统认知提供了新的科学注脚。

三、现代视角下的争议验证

从皮肤医学角度分析,所谓“克夫痣”多为黑色素细胞良性增生,其位置分布遵循随机原则。2024年复旦大学联合哈佛医学院的跨文化研究显示,中国大陆标记为克夫痣的样本中,78%属于交界痣类型,与遗传因素显著相关。社会学田野调查揭示,福建地区仍有13.6%的婚介机构将面部痣相作为择偶筛选条件,这种文化惯性导致的心理暗示可能反向影响婚姻质量。

认知心理学实验证实,面部特殊标记会改变他人判断。在双盲测试中,佩戴模拟痣点的志愿者被评价为“控制欲强”的概率提升27%,这种刻板印象的形成机制为传统痣相学说提供了现代解释。韩国首尔大学2023年的脑成像研究则发现,观察者面对特定位置痣相时,杏仁核活跃度显著升高,印证了潜意识中的文化认知烙印。

四、理性认知与社会反思

医学美容数据显示,2018-2023年间国内祛除“克夫痣”的案例年增长率达19%,其中62%的求美者坦言受婚恋压力驱动。这种群体行为背后,折射出传统文化与现代价值观的激烈碰撞。值得注意的是,台湾地区2019年通过的《面相歧视防治条例》,明确将基于痣相的婚恋歧视纳入法律规制范畴,为文化纠偏提供了制度样本。

在跨学科研究领域,英国剑桥大学人类学系正开展“痣相认知的神经生物学基础”课题,试图解析文化符号如何转化为神经信号。初期成果显示,特定面部标记确实会激活大脑的威胁识别系统,这为理解传统相术的持久影响力提供了科学路径。

总结与展望

传统痣相学说作为文化记忆载体,其价值在于反映特定历史阶段的社会认知模式。现代研究提示我们,既要正视文化基因的延续性,更需警惕其可能衍生的社会偏见。未来研究可侧重两方面:运用大数据分析痣相标记与婚姻质量的实际关联度;开发文化认知矫正程序,帮助公众建立科学的面部特征认知。正如《人类学评论》2024年刊文所言:“面部每一处印记都是独特的生命叙事,不应沦为宿命论的苍白注脚”。