在中华传统文化中,人体上的痣被赋予了丰富的象征意义,它不仅承载着人们对命运的解读,更成为连接自然规律与个体生命的微妙密码。古人云:“吉痣藏身,福运相随”,从相学典籍到民间口耳相传的智慧,不同位置的痣被视作性格、财富、健康乃至姻缘的隐喻。这些或显或隐的皮肤标记,既是东方哲学“天人感应”的具象化表达,也为现代人提供了一种独特的自我认知视角。

痣相文化的历史与哲学基础

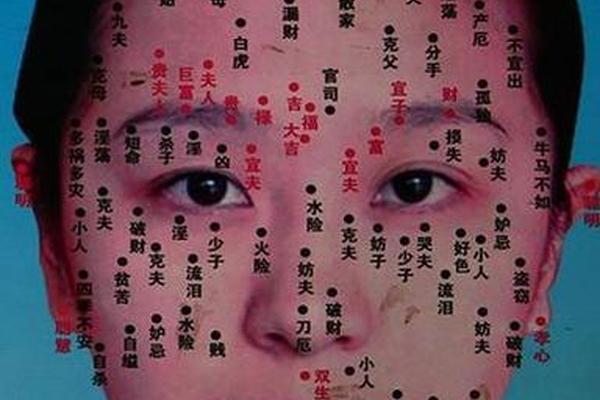

痣相学的起源可追溯至先秦时期的《易经》阴阳学说,古人通过观察人体与自然的对应关系,形成了“痣显吉凶”的完整理论体系。传统相学将痣分为显痣与隐痣,前者多现于面部等显要位置,后者则藏于衣冠之下,如《痣相大全》所述:“隐处多吉,显处多凶”。这种分类暗合了道家“藏拙守真”的处世哲学,例如汉代刘邦左股72颗隐痣被视为帝王之相,正体现了“大德不显”的智慧。

在五行理论框架下,痣的色泽与形态被赋予了更精细的象征意义。红痣主吉象征气血充盈,黑痣多凶暗示气脉阻滞,如《相理衡真》记载:“赤如朱者贵,黑而墨者灾”。这种色彩象征系统与中医的望诊理论相通,例如耳垂红润之痣对应肾气充足,而鼻翼暗沉之痣则提示脾胃失调。这种跨领域的知识交融,使痣相学成为古代综合认知体系的重要组成部分。

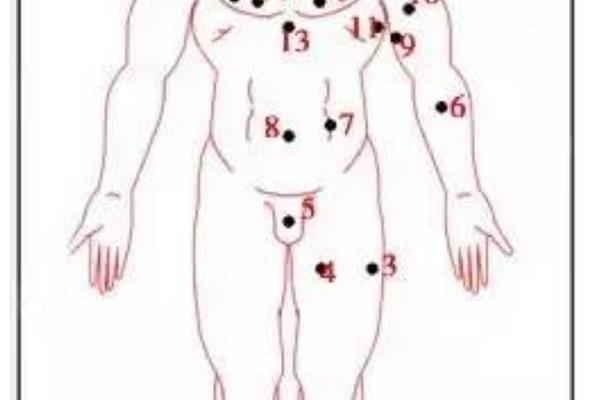

身体吉痣的分布与象征

头部区域的痣相尤为受到重视。额头正中的“天中痣”主智慧与领导力,《麻衣相法》记载此类人“少年得志,官运亨通”,如网页64所述颧骨红痣象征事业掌控力,这类人群往往能在管理岗位展现非凡才能。下巴处的“地阁痣”则与财富积累相关,相书称其为“聚宝盆”,特别是女性此处若现朱砂痣,既增添风韵又暗藏旺夫运。

躯干部位的吉痣多与情感运势相关。胸口正中的“檀中痣”被视作情智双全之兆,拥有者常具人格魅力,如网页1描述的“善解人意、得贵人助”。肩胛处的“承露痣”象征人际通达,这类人往往在团队协作中游刃有余,古籍记载此类痣相者“言出法随,众望所归”。而臀部痣相虽多涉艳情,但色泽明润者实为“福泽痣”,暗喻一生衣食无忧。

痣相与健康、性格的深层关联

从中医视角观察,特定部位的痣相与脏腑功能存在对应关系。耳轮痣色晦暗者多伴肾气不足,这类人群常见精力不济、易生虚症。鼻头痣相变化可反映消化系统状态,《医宗金鉴》记载“准头现赤,胃火亢盛;色见青黑,脾阳不振”,这与现代医学的皮肤-内脏反射理论不谋而合。

痣相更是性格密码的显性表达。眉间“印堂痣”者多具哲学思维,相书称其“思接千载,视通万里”,这类人适合从事学术研究。手臂外侧的“将星痣”象征行动力,拥有者常具开拓精神,如网页52所述此类人“善调停纷争,化干戈为玉帛”。而脚底“踏云痣”虽主奔波,实为厚积薄发之兆,相学大家袁忠彻曾评点此类痣相“初年劳形,晚景丰隆”。

现代视角下的痣相新解

当代研究为传统痣相学注入科学内涵。皮肤镜观测发现,良性痣多呈对称分布、边界清晰,这与古籍“吉痣圆润”的描述高度吻合。遗传学研究表明,某些特殊部位的痣存在家族聚集性,例如网页64提及的“田宅痣”多显现在房地产从业者中,这为“痣相遗传福泽”的说法提供了实证线索。

在实用层面,痣相学正演变为综合性的生命管理工具。建议关注三类变化:形态突变(如边缘模糊)、色泽异变(出现杂色)、体感异常(瘙痒疼痛),这些均需及时医学介入。对于传统文化爱好者,可参照《相理衡真》建立个人痣相档案,结合流年运势进行动态观察,但需警惕机械宿命论,当知“相由心生,运随德转”的深刻哲理。

痣相文化作为中华文明的智慧结晶,既需要以科学态度去芜存菁,也值得作为文化遗产传承发扬。当代人当以“察痣观运而不拘于命”的理性态度,既关注皮肤表征的健康警示,又善用传统智慧进行自我认知提升。未来研究可深入探索特定痣相与激素水平、神经类型的关联,让古老相学在现代科学框架下焕发新生。