在传统相学中,面部痣相被视为解读命运与性格的重要密码,而“九夫痣”因其独特的命名与矛盾的文化解读,成为最受争议的痣相之一。这一概念既承载着古代农耕社会的烙印,又因现代人对“克夫”与“旺夫”的认知冲突,衍生出多元的诠释路径。本文将从文献溯源、吉凶争议、文化隐喻及现代启示四个维度,系统解析九夫痣的深层内涵。

定义溯源:从古籍到现代误读

九夫痣的原始定义可追溯至《周礼·地官·小司徒》的“九夫为井”制度,意指古代土地划分的基本单位。郑玄注“方一里九夫所治之田”表明,其本质是农业社会的生产组织符号,与婚姻命理并无关联。但在相学演变中,九夫被异化为“克夫九次”的民间解读,这种误读源于“九”在传统文化中的极数象征,以及封建时代对女性贞洁观的畸形投射。

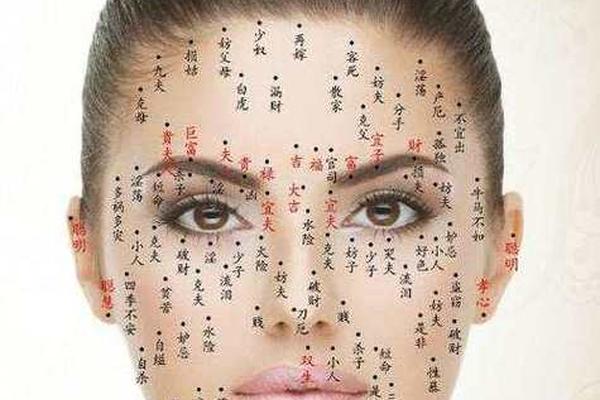

现代相学对九夫痣的定位存在显著分歧。部分文献将其定位于右鬓角,象征丈夫事业“日升九天”的吉兆;另一些资料则指其分布于额头特定区域,与“君王夫”“妨父母”等克夫痣形成序列。这种位置矛盾折射出相学流派的地域差异,如北方相术偏重额头十二宫,而南方更注重三停六府的整体观。

吉凶争议:克夫与旺夫的双重面相

传统相书普遍将九夫痣归为凶痣。《麻衣相法》将其列入“妨六亲”范畴,认为其会导致“婚姻多变、夫运受损”,敦煌出土的唐代相书残卷更直言“女挟四夫”者掌纹与九夫痣存在联动凶兆。这种论断的底层逻辑,实为男权社会对女性独立性的恐惧——频繁改嫁被视为破坏宗法秩序的行为,而痣相成为道德审判的生理符号。

但部分现代相学家提出颠覆性解读。他们认为九夫痣实为“极阳转吉”之相:痣色黑亮如漆者,能助丈夫突破事业瓶颈;若配合鼻梁丰隆、耳垂厚实等旺夫特征,则可形成“贵气循环”的面相格局。这种观点的转变,与当代职业女性经济地位提升密切相关,相学解释开始从单向的“克夫”转向双向的“夫妻能量共振”。

文化隐喻:从土地制度到婚姻

九夫痣的演变史堪称一部微观文化史。在井田制语境下,“九夫”代表着集体劳作中的秩序之美,其转化为痣相凶兆的过程,恰与秦汉后个体家庭制度强化同步。当“一夫一妻”成为铁律,任何暗示婚姻变动的生理特征都被妖魔化,九夫痣遂成为礼教规训的工具。

该痣相的性别政治属性在明清时期达到顶峰。袁柳庄在《神相全编》中构建“九夫痣—再嫁痣—害亲痣”的因果链,将女性面相与家族兴衰捆绑;而《金瓶梅》等文学作品则通过虚构九夫痣女性的悲剧命运,强化“女德约束”的社会共识。这种文化建构,使得九夫痣从相学符号升华为道德警示符码。

现代启示:科学解构与认知重构

医学研究为痣相学提供新的观察视角。德国海德堡大学的面部神经学研究显示,频繁皱眉可能导致额头特定区域黑色素沉积,这类“行为性痣相”与婚姻质量下降存在统计学关联。这为九夫痣的“克夫”现象提供部分科学解释——并非痣相本身带来厄运,而是情绪压力引发的生理表征与夫妻关系恶化形成闭环。

在命理认知层面,台湾学者提出“动态痣相”理论:痣的吉凶需结合个人八字、时代语境综合判断。例如生于1984-2003年的九夫痣女性,若本命盘带“天姚”“红鸾”星曜,反能将其转化为艺术创造力;而从事自由职业者,此痣更象征突破传统束缚的生命力。这种去标签化的解读,为传统相学注入现代活力。

九夫痣的诠释史,本质是权力话语对女性身体规训的微观呈现。从《周礼》的田亩计量到当代的命理争议,这颗痣承载着农耕文明、宗法制度、性别政治的多重烙印。在科学理性与传统文化对话的今天,我们既要承认痣相文化的历史合理性,也需警惕其潜在的性别偏见。未来研究可结合社会人类学方法,追踪九夫痣女性的真实人生轨迹,用实证数据解构命理迷思,这或许能为传统文化现代化提供新的范式。