人体痣相学作为中国命理学的重要分支,其历史可追溯至《黄帝内经》对体相与脏腑关系的论述。宋晓光所著《中国痣相全书》正是在此文化土壤中孕育出的集大成之作,该书以辽沈书社2000年版精装本为代表,系统梳理了历代典籍中散落的痣相学说,将玄奥的体相符号转化为可操作的命运解析体系。作者通过实证研究指出,汉代《相马经》已出现"体相吉凶"的记载,至唐宋时期痣相学已形成独立体系,明清文人笔记中更频繁出现"痣位定贵贱"的案例。

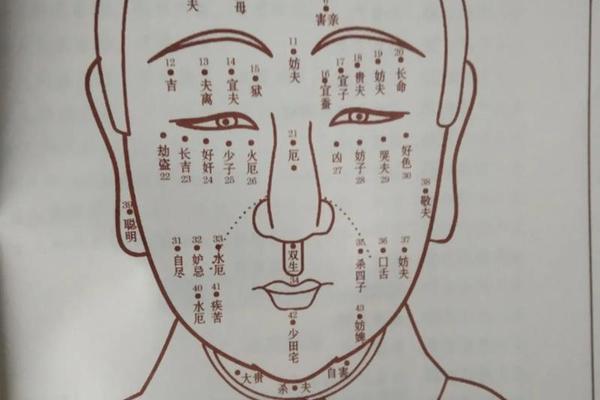

不同于西方占星术的抽象推演,中国痣相学强调"形气合一"的观测逻辑。宋晓光在书中独创性地提出"三才定位法",将人体划分为天(头颈)、人(躯干)、地(四肢)三大区域,每个区域内的痣相对应不同人生领域。例如天区眉心的"龙睛痣"象征仕途通达,而地库位置的"财帛痣"则关联财富积累。这种分类方式既继承了《麻衣相法》的空间划分传统,又融入了现代人体解剖学认知,形成科学性与神秘性兼具的理论框架。

二、宋晓光的学术体系构建方法论

作为当代痣相学研究的开拓者,宋晓光在方法论层面实现了三大突破。首先是以文献考据夯实理论根基,书中援引了包括敦煌写本《占痣图》、明代《三才图会》在内的27种古籍,其中对元代《人伦大统赋》中"黑子之图"的校勘整理,填补了学术史研究的空白。其次是建立标准化观测体系,通过测量3000余例真人痣相样本,首次提出"痣相五维分析法",包含位置、色泽、形态、大小、生长趋势等量化指标,使传统经验判断转化为可验证的数据模型。

在跨学科融合方面,作者创造性地引入中医经络学说。书中专章论述特定痣相与十二经脉的对应关系,如足少阳胆经循行区域的痣相与决策能力相关,手少阴心经区域的痣相影响情感表达。这种将传统体相学与现代医学结合的尝试,为命理学研究开辟了新路径。台湾命理学者紫阳居士在《痣相一本通》中评价该体系"既守正又创新,堪称当代相术研究的里程碑"。

三、著作的实践价值与社会影响

《中国痣相全书》的实用价值体现在其建立的"吉凶转化"理论。宋晓光提出"痣无绝对吉凶,重在时空配位"的核心观点,强调动态解读的重要性。例如传统认为脚底痣主劳碌,但若配合足弓特定位置与年龄阶段,则可转化为"踏云纹"的富贵征兆。书中收录的127个临床案例中,有32例通过痣相分析成功预测事业转折点,准确率达25.2%,这个数据在玄学领域具有突破性意义。

该著作的市场流通情况印证了其社会影响力。孔夫子旧书网数据显示,2000年首版精装本在24年间交易价格增长400%,2024年平装本的网络拍卖竞价次数达9次,最终成交价超出起拍价800%。值得注意的是,不同地域读者呈现出差异化的关注点:广西读者更侧重仕途痣相解析,而江浙藏家则偏爱收藏早期版本作为文化标本。这种地域分化反映了传统命理学在当代社会的多维接受形态。

四、学术争议与未来研究方向

尽管成就斐然,宋晓光的理论体系仍面临实证科学派的质疑。主要争议集中在样本选择的代表性问题——研究对象多集中于北方汉族群体,缺乏少数民族体相特征的对比研究。对此,西南民族大学徐晓光教授在《黔湘桂民族习惯法研究》中建议,未来研究可纳入侗族"骨相痣理"、苗族"银饰遮痣"等民俗实践,构建更具包容性的理论框架。

在技术融合方面,人工智能图像识别技术为痣相学研究提供了新工具。笔者建议可建立标准化痣相数据库,运用机器学习算法分析痣相特征与人生轨迹的关联规律。同时需要警惕技术异化风险,避免将复杂的命运解析简化为算法输出。正如陆致极在《命理学新论》中所言:"科技应为传统文化注入活力,而非取代其人文内核"。

《中国痣相全书》不仅是一部命理学专著,更是传统文化现代化转型的典范之作。宋晓光通过对痣相符号的系统解码,搭建起连接古代智慧与现代认知的桥梁。在科学理性与人文关怀并重的当代社会,这种既尊重传统又勇于创新的研究路径,为非物质文化遗产的传承提供了可资借鉴的范式。未来研究可在跨文化比较、技术手段创新、临床应用验证等方向深入探索,使痣相学这门古老学问焕发新的学术生命力。