痣相学作为中国传统面相学的重要分支,其理论基础可追溯至《易经》中的“天人感应”思想。古人认为人体是宇宙的缩影,痣的位置、色泽与形态对应着个体的命运轨迹与健康状态。例如,《麻衣相法》等古籍将面部划分为十二宫,每一宫位与不同人生领域相关联,而痣的分布则被视为“天机”的显现。现代民俗研究显示,痣相学在明清时期达到鼎盛,成为科举选才、婚配嫁娶的重要参考依据,甚至衍生出“应痣歌诀”等系统性口诀。

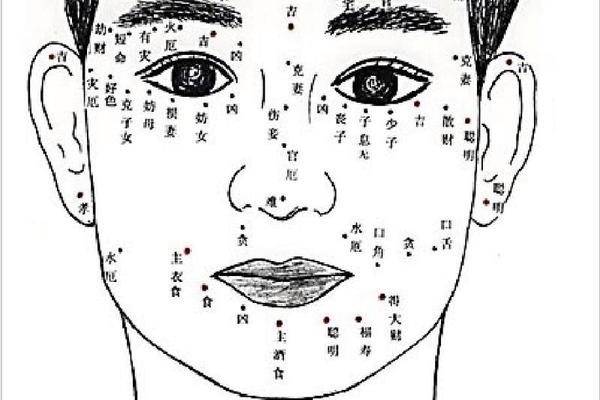

从生理学角度看,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,但在传统文化中却被赋予复杂的象征意义。例如,额头中央的痣被称为“天目痣”,象征智慧与官运;而鼻翼的痣则被认为关联财运与小人运。这种将人体特征与命运联系的逻辑,既反映了古人对生命规律的主观探索,也暗含了中医“外象内应”的哲学观。

二、面部痣相的吉凶象征解析

面部作为人体最显性的区域,其痣相尤为受到关注。传统相学将面部划分为三停十二宫,不同区域的痣具有截然不同的解读:

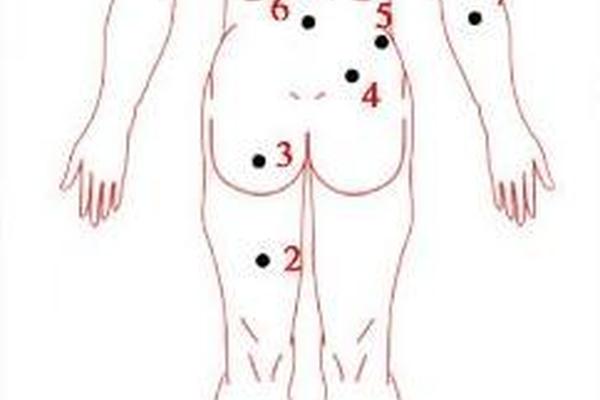

三、身体隐秘部位的命运密码

身体痣相的解读更注重功能性象征:

四、现代科学视角的重新审视

当代皮肤医学研究证实,痣的形态变化可能预示健康风险。ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)已成为鉴别恶性黑色素瘤的国际标准,这与传统相学对“恶痣”的描述存在部分重叠。心理学实验显示,对痣相的信仰可能产生“心理暗示效应”:自认为有吉痣者更易建立自信,在社交与职场中表现积极,这种自我实现的预言效应使传统相学在现代社会仍具生命力。

五、文化传承与理性认知的平衡

作为非物质文化遗产,痣相学承载着中华文明独特的符号系统。故宫博物院藏《清宫珍宝痣相图》显示,清代皇室曾系统记录皇子身体特征,这种实践虽缺乏科学依据,却为人类学研究提供了珍贵样本。现代学者建议采取“双重解读”策略:既保留其文化象征价值,又需建立科学认知框架。例如,将脚底痣的“掌权”寓意转化为职场抗压能力培养,将耳垂痣的“聚财”象征引申为理财意识培育。

总结与展望

男士全身痣相图解作为传统文化遗产,既包含古人观察生命的智慧结晶,也掺杂着时代局限性的认知偏差。在文化自信建设的背景下,我们应建立批判性继承的视角:通过大数据分析建立痣相特征与性格特质的关联模型,运用基因技术探究特定痣相的遗传规律,使传统相学在现代科学框架下获得新生。对于普通读者,建议以文化鉴赏的心态了解痣相学,同时关注皮肤健康监测,实现传统智慧与现代生活的有机融合。