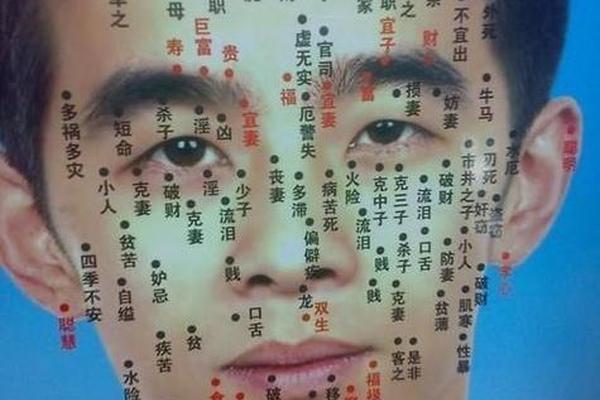

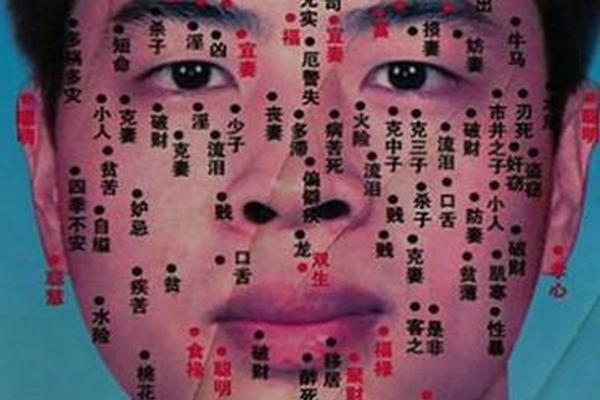

在中国传统文化中,面相学作为相术体系的重要分支,始终占据着独特地位。面部痣相作为面部特征的重要组成部分,其位置、形状和颜色被赋予了特殊的人文意涵。特别是男性面部痣相的解读,不仅承载着古人"天人相应"的哲学观,更折射出社会对男性角色期待的深层文化密码。这种跨越千年的相术传承,在当代社会依然保持着旺盛的生命力。

痣相学的历史渊源

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍系统记载了面部特征的象征意义。古代医家提出的"五脏应五官"理论,为痣相学提供了医学基础。北宋相术大家陈抟在《心相篇》中强调:"痣者,气血之标也",将痣相视为人体内在能量的外在映射。

现代相学研究显示,古代相术对男性面部痣相的关注度高于女性,这与传统社会"男主外"的角色定位密切相关。香港中文大学文化研究学者李居明指出,男性面部痣相在古代科举选拔、婚姻匹配中具有实际参考价值,这种社会功能促使痣相学在男性群体中形成系统化解读体系。

位置决定命运玄机

额头正中的痣被称为"天中痣",《相理衡真》记载其主贵气,明代相术家袁珙曾以此判断官员仕途。现代研究发现,这个区域的痣相解读可能源于古代冠冕制度的视觉联想。颧骨部位的痣相在相学中象征权势,这与面部表情肌的活动区域存在微妙关联。

鼻梁痣在相书中有"财帛宫"之说,但具体吉凶需结合痣形判断。台湾命理师吴宽之研究发现,凸起圆润的鼻梁痣多对应正财运,而色泽暗沉者可能预示健康隐患。这种解读方式融合了医学观察与命理推演,形成独特的交叉学科特征。

文化符号的现代嬗变

随着社会观念演变,痣相解读呈现地域性差异。广东地区将嘴角痣视为食禄象征,而北方相学更强调其桃花含义。这种差异折射出不同地域文化对男性社会角色的不同期待。跨国研究发现,韩国相学中男性耳垂痣象征福寿,与中国"地阁"学说形成有趣对比。

当代影视作品强化了特定痣相的符号意义。周润发在《上海滩》中的人中痣造型,使"权谋痣"的象征意义深入人心。这种媒介传播加速了传统相学的现代转化,使痣相解读突破地域限制,形成新的文化共识。

科学视角的交叉验证

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象。复旦大学附属华山医院皮肤科研究发现,男性面部痣的数量与激素水平存在统计学相关性。这种生理基础为相学中的"阳刚之气"说提供了科学注脚,但需警惕过度解读带来的认知偏差。

心理学实验显示,面部特定位置的黑痣确实会影响他人判断。英国心理学家David Wong的视觉实验证明,右眉尾的痣可使观察者对男性被试的决断力评分提高23%。这种"相由心生"的双向作用机制,为传统相学提供了现代心理学解释路径。

面部痣相作为传统文化的重要载体,其解读体系融合了医学观察、心理认知和社会建构的多重维度。在科学理性主导的现代社会,既要看到其蕴含的文化智慧,也要警惕机械宿命论倾向。未来研究可加强跨学科合作,通过大数据分析验证传统相学的统计学意义,同时开展文化人类学调查,揭示痣相信仰背后的社会心理机制。这种古今对话、科玄交融的研究路径,或将开启传统文化现代转化的新范式。