皮肤表面的色素痣是常见的良性肿瘤,但其形态、位置及潜在风险差异显著。在临床实践中,常遇到“与皮肤相平的皮内痣”这一描述,但这一概念易与交界痣(俗称表皮痣)混淆。事实上,传统医学分类中并不存在“表皮痣”这一术语,患者口中的“表皮痣”多指交界痣或混合痣。本文将从定义、组织学特征、临床表现、风险因素及诊疗策略等方面,系统梳理皮内痣与交界痣的核心差异,并探讨“与皮肤相平”这一特殊类型的临床意义。

一、定义与形态特征

皮内痣是最常见的色素痣类型,表现为真皮内痣细胞的局灶性增生。典型皮内痣呈半球状隆起,表面光滑或呈状,直径通常为0.1-1厘米,常伴有毛发。部分皮内痣可能与皮肤表面相平,尤其在早期阶段或特定解剖部位(如颈部)可见扁平形态。这种表现需与交界痣严格区分:交界痣的痣细胞巢位于表皮与真皮交界处,呈现平坦或略高出皮肤的斑片,颜色较深且边缘模糊,常见于手掌、足底等易摩擦区域。

交界痣因其活跃的痣细胞特性,被普遍认为具有较高的恶变风险。而“与皮肤相平的皮内痣”虽形态类似交界痣,但其组织学特征仍符合皮内痣标准,即痣细胞完全位于真皮层内,缺乏交界活性。临床实践中,需通过皮肤镜或病理检查明确诊断,避免误判导致过度治疗。

二、组织学差异与病理机制

从组织学角度看,皮内痣的痣细胞巢完全位于真皮层内,细胞排列规则,核质比例正常,无显著异型性。这类痣的成熟度高,细胞增殖活性低,因此恶变风险极低(约1/10万)。而交界痣的痣细胞巢分布于表皮与真皮交界处,细胞呈现一定程度的极性紊乱,真皮层内可见少量散在细胞。

值得注意的是,部分“与皮肤相平的皮内痣”可能处于混合痣的转化阶段。混合痣兼具交界痣与皮内痣的特征,其真皮浅层细胞活跃,深层细胞趋于成熟。这类病变需定期监测,因其保留交界成分的增殖潜力,存在恶变可能。病理学研究表明,痣细胞的分布深度与紫外线暴露、激素水平等因素相关,这也解释了为何青少年交界痣可能随年龄增长转为皮内痣。

三、临床表现与风险评估

皮内痣的典型临床特征包括稳定的大小、规则的边缘和均匀的色素分布。即使与皮肤相平,其颜色多呈深浅不一的棕色,触诊可感知真皮内结节感。相较之下,交界痣更易出现动态变化:青春期增大、颜色加深、边缘不规则等均提示潜在风险。例如,足底交界痣因持续摩擦,其恶变风险较其他部位高3-5倍。

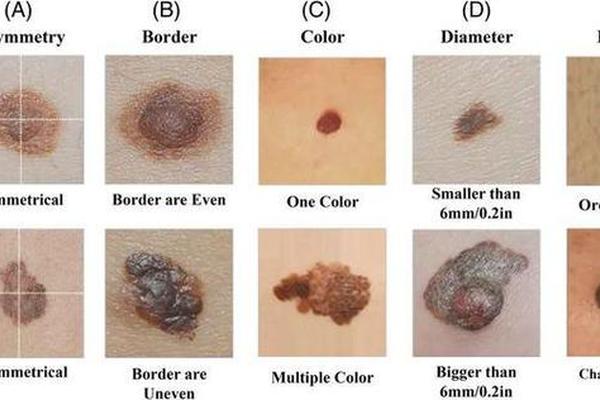

对于“与皮肤相平的皮内痣”,临床评估需结合ABCDE法则:

若符合两条以上标准,建议行预防性切除并送病理检查。

四、诊疗策略与争议

治疗原则方面,皮内痣若无美容需求或功能影响,通常无需处理。但对于易摩擦部位(如腰带区、肩部)或临床可疑病灶,手术切除是首选方式。激光治疗虽便捷,但复发率高达30%,且可能刺激残留细胞恶变。交界痣则建议早期切除,特别是直径≥5mm或伴有瘙痒、渗液者。

当前争议集中在“与皮肤相平的皮内痣”的管理上。部分学者主张保守观察,认为其生物学行为与典型皮内痣一致;另一观点则强调这类病变可能掩盖早期黑色素瘤,需结合皮肤镜与反射式共聚焦显微镜(RCM)提高诊断准确性。例如,皮肤镜下皮内痣多呈现网状或球状模式,而交界痣常见不规则条纹或蓝白结构。

五、未来研究方向

1. 分子标记物探索:现有研究提示BRAF、NRAS基因突变在痣恶变中起关键作用,但“与皮肤相平的皮内痣”是否具有独特分子特征尚不明确。

2. 人工智能辅助诊断:开发基于深度学习的皮肤镜图像分析系统,可提高扁平型色素痣的分类准确性。

3. 流行病学调查:需大规模队列研究明确这类特殊皮内痣的自然病程与恶变率。

皮内痣与交界痣的本质差异在于痣细胞的位置与生物学行为。尽管“与皮肤相平的皮内痣”在形态上易与交界痣混淆,但其组织学特征与低风险属性仍需通过精准检查确认。临床实践中,建议对易摩擦部位、动态变化病灶采取积极干预,同时加强公众教育,避免盲目点痣导致的恶变风险。未来研究应聚焦分子机制与智能诊断技术,为个性化诊疗提供依据。