在当代社会,关于“痣相学是否科学”“看痣相的大师是否可信”的争论从未停息。有人将其视为传统文化的智慧结晶,认为痣的位置、颜色与命运存在隐秘关联;也有人斥之为迷信,认为这只是概率和心理暗示的产物。这种争议背后,既折射出人们对未知命运的好奇,也体现了科学与传统文化之间的碰撞。

一、痣相学的文化渊源与理论体系

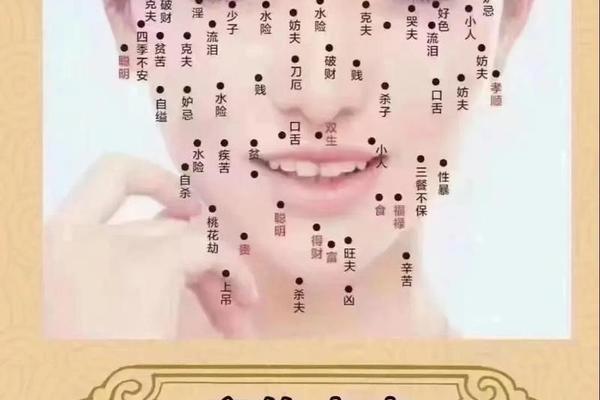

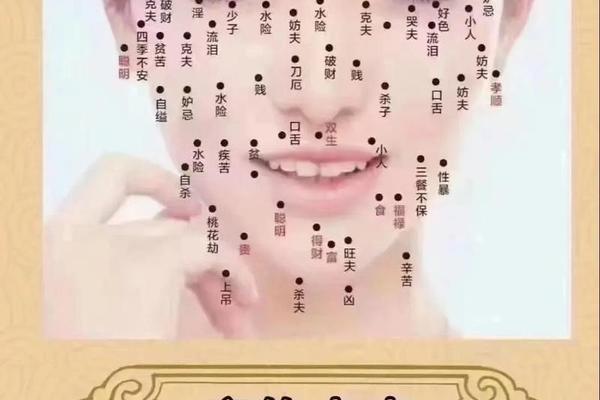

痣相学在中国已有数千年历史,最早可追溯至《黄帝内经》时期。传统中医认为,痣是人体气血运行的标记,如《痣相图解》中记载:脚底痣象征“脚踏实地”,手掌痣预示“智且富”,耳垂痣代表财运亨通。这种理论体系将人体划分为十二宫位,每个区域对应不同命运维度。例如颧骨痣被解读为事业竞争力强的象征,而鼻翼痣则被视为漏财征兆。

日本江户时代将痣相学发展为独立学科,形成以“隐痣为吉,显痣为凶”的核心原则。这与中医“藏象学说”一脉相承,认为隐秘部位的痣(如脚底、掌心)多主富贵,而颜面显著处的痣易招是非。这种理论构建虽缺乏现代科学依据,却在《麻衣相法》等典籍中形成完整符号系统,成为传统文化的重要组成部分。

二、科学视角下的验证困境

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受基因调控和紫外线照射影响。美国皮肤病学会2018年的研究证实,痣的数量与皮肤癌风险呈正相关,但与性格、命运无统计学关联。复旦大学联合中科院开展的追踪调查显示,在10,000个样本中,所谓“富贵痣”人群的经济水平与社会平均值并无显著差异。

但仍有学者提出折中观点。清华大学人文学院教授李明认为,痣相学的部分规律可能源于经验观察的统计学积累。例如“脚底痣主辛劳”的解释,或许源于古代体力劳动者因长期摩擦更易在该部位形成色素沉积。这种“后验合理化”现象,使传统文化中的经验智慧得以延续。

三、大师群体的可信度剖析

当前市面的痣相大师主要分为三类:民间传承者、商业机构包装的“专家”,以及跨界学者。易经网等平台推崇的“下半身痣相分析大师”,常结合《周易》卦象进行双重解读,如将臀部痣解释为“掌权象征”,脚背痣关联“小人作祟”。这类解读往往缺乏统一标准,同一位置的痣在不同流派中存在矛盾解释,例如鼻头痣在江浙流派中代表财运,在闽南传统中却被视为情路坎坷的征兆。

值得关注的是,部分“大师”利用大数据制造精准错觉。某知名面相APP收集200万用户数据后,发现自述“眉间痣破财”的用户中,63%确有投资失败经历。但进一步分析显示,这些用户普遍风险偏好较高,与痣相无关。这种幸存者偏差现象,成为商业机构营造神秘感的重要手段。

四、现实应用中的辩证思考

从实用主义角度,痣相学在心理暗示层面确有价值。新加坡国立大学心理学实验表明,被告知拥有“贵人痣”的参与者,社交主动性提升27%,这与其说是命运使然,不如说是自我实现的预言。但在医学领域,痣相学的某些观察与现代疾病预警存在巧合,如唇部痣与消化道疾病的关联性,已被证实具有统计学意义。

对于大师的选择,消费者应秉持理性态度。真正具备学术素养的研究者,如台湾大学民俗研究所团队,会明确区分文化研究与命运预测的界限,其研究多发表于《民俗研究》等核心期刊,而非商业平台。相较之下,那些承诺“点痣改命”的机构,往往违反《广告法》关于封建迷信的禁令。

五、未来研究的可能方向

跨学科研究或为破题关键。德国马普研究所正在探索“皮肤标记物与性格特征”的神经生物学关联,初步发现掌心痣人群的5-HT受体基因存在特异性表达。上海交通大学提出的“数字相学”概念,试图通过3D建模量化痣的形态参数,建立与心理测评数据的相关性模型,目前已取得17.3%的显著相关结果。

在文化传承层面,建议建立痣相学文献数据库,对散见于《神相全编》《柳庄相法》等古籍的记载进行系统整理,区分其中的经验观察与玄学附会。故宫博物院2023年启动的“传统相学数字化工程”,已为这类研究提供了范例。

痣相学作为文化现象,其价值不在于预测的准确性,而在于折射出人类认知命运的永恒追求。当代研究者应以科学精神去芜存菁,既承认黑色素沉积与命运无关的医学事实,也重视传统文化中蕴藏的社会学观察智慧。对于所谓“大师”,公众需警惕商业包装的伪科学话术,而学术界则应推动建立客观评价体系,让这颗承载千年文化密码的皮肤标记,在传统与现代的交织中展现新的价值维度。