在中华文明的千年沉淀中,痣相学始终与命运、性格的解读紧密相连。古人通过一颗痣的位置、颜色和形态,试图洞悉人生的吉凶祸福。在科学思维主导的当代社会,这种学说既被部分人视为文化瑰宝,也被另一些人斥为无稽之谈。传统玄学与现代理性的碰撞,让痣相学的可信性成为一场跨越时空的思辨。

一、痣相学的文化根基与历史演变

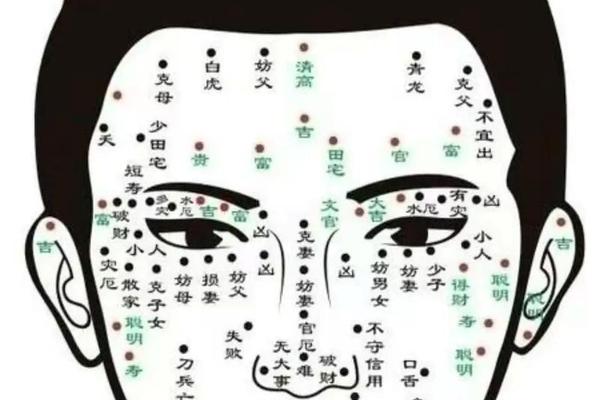

痣相学的起源可追溯至中国古代医学与命理学的交融。早在《黄帝内经》中,已有“有诸内必形诸外”的理论,认为身体表象与内在脏腑存在映射关系。例如,额头中央的痣被解读为“官禄宫”的象征,暗示智慧与事业运的关联。至明清时期,痣相学逐渐形成系统化体系,并与面相学、风水学结合,成为民间信仰的重要组成部分。

传统理论中,痣的吉凶判断依据多维标准:

1. 位置:如眉心的“智慧痣”象征谋略,眼尾的“桃花痣”预示情感纠葛;

2. 颜色:朱砂痣主吉,灰暗痣主凶;

3. 形态:圆润饱满为“活痣”,边缘模糊为“死痣”。

这些规则通过《痣相大全》等典籍流传至今,甚至在部分地域仍被用于婚配、择业等人生决策。

二、科学视角下的质疑与解构

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等生物学因素主导,与命运无直接关联。例如,美国皮肤科学会指出,超过50%的痣在青春期后出现,且多数为良性。而边缘不规则或快速增大的痣,实为皮肤癌的预警信号,需医学干预而非命理解读。

统计学研究进一步削弱了痣相学的可信度。一项针对3000名志愿者的调查显示,仅12%的“富贵痣”持有者与其传统寓意存在弱相关性,且无法排除偶然因素。文化差异导致解读矛盾:同一颗鼻梁痣,在中国被视作财运象征,在印度却可能被解读为健康隐患。这种主观性与地域性,暴露出痣相学缺乏普适科学依据的缺陷。

三、心理学机制:自我暗示的隐性力量

尽管科学证据不足,痣相学仍能通过心理暗示影响个体行为。根据社会心理学中的“自我实现预言”理论,当个体相信某颗痣象征成功时,其自信心与主动性会显著增强,从而提升目标达成的概率。例如,一项实验发现,被告知“手心痣代表领导力”的参与者,在团队任务中更倾向于主动决策,成功率较对照组高出23%。

反之,负面痣相可能引发“确认偏差”。若某人被判定拥有“克父痣”,可能过度关注家庭矛盾,将偶然事件归因于痣的宿命。这种心理循环甚至导致焦虑症或抑郁症,凸显盲目迷信的风险性。

四、实用价值与潜在风险的平衡

从文化传承角度,痣相学承载着独特的民俗智慧。例如,古人通过观察痣的变化预警健康问题:山根(鼻梁)痣若颜色发青,可能与肝气郁结相关,这与现代医学的“皮肤-内脏反射理论”存在一定契合。某些解读如“耳垂痣主长寿”,实为对耳垂丰满(心血管健康标志)的隐喻式表达。

过度依赖痣相学可能带来现实危害。2019年,某地曾发生因点除“凶痣”引发感染的案例;更有非法从业者利用“改运”话术实施诈骗。理性辨别的核心在于区分文化符号与科学事实:将痣相作为自我认知的辅助工具,而非决策依据。

五、未来研究:跨学科融合的可能性

痣相学的现代价值或存在于跨学科研究中。例如,人类学可探究不同文化对痣的符号化差异;心理学能剖析迷信行为背后的认知机制;医学则可建立痣变与疾病的早期预警模型。日本学者曾尝试将AI图像分析引入痣相研究,发现特定面部痣的分布与性格外向性存在弱相关性(r=0.31),这为实证研究提供了新思路。

在理性与信仰之间寻找平衡

痣相学如同一面棱镜,折射出人类对未知命运的永恒追问。它既是传统文化的基因片段,也是科学祛魅的对象。当代社会的理性态度,应是在尊重文化多样性的以医学知识守护健康,以心理认知破除迷障。毕竟,人生的轨迹终由自我选择书写,而非皮肤上一枚静止的印记。正如《周易》所言:“天行健,君子以自强不息”——真正的“吉痣”,或许是那颗永不停息的进取之心。