朱砂痣,作为中国古代文化中独特的身体符号,其存在超越了单纯的生理特征,深深植根于神话传说与哲学思想。据《周易》《黄帝内经》等典籍记载,朱砂因其鲜红如血的色泽,被视作天地精华的凝结物,常用于辟邪、炼丹与祭祀仪式。在民间传说中,朱砂痣的起源被赋予浪漫色彩:一则故事讲述被恶霸欺凌的女子因医者点痣而重获新生,象征苦难中的救赎;另一则传说则将其视为帝王与民间女子跨越阶级的爱情印记,暗示其作为命运烙印的象征。这些传说将朱砂痣从自然现象升华为承载道德教化和情感寄托的文化符号。

古代哲学认为,人体是宇宙的缩影,痣相则是命运密码的外显。朱砂痣因其红色与血液的关联,被视为“气血精聚”的体现,在相学中具有特殊地位。宋代《麻衣相法》提出“痣藏玄机”之说,认为朱砂痣的位置、形状与色泽对应着个体的性格与气运,如《长门赋》中“黛眉朱砂渐渐老”的描写,便隐喻女性生命力的盛衰。这种认知不仅反映了古人对身体的神秘主义解读,更揭示了天人感应思想在传统文化中的渗透。

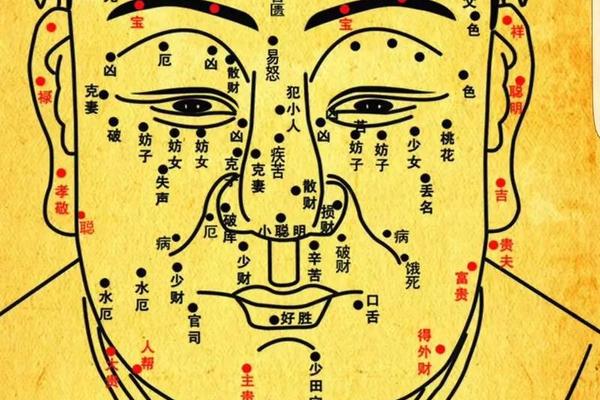

二、相学解码:痣位与命运的对应关系

古代相学对朱砂痣的解析形成了一套严密的符号系统。在位置象征上,额头中央的朱砂痣被称为“天目”,主智慧与官运,唐代《相理衡真》记载此类痣相者“必为宰辅”;眉间痣则与情感相关,李清照词中“朱砂轻点黛眉间”暗喻相思之苦。鼻梁痣象征财富积累,明代相书《神相全编》称其“主财帛丰盈”,而唇角痣则被视为桃花旺盛的标志,需防情感纠葛。这种空间位置的象征体系,实质是将人体部位与社会角色进行隐喻性关联。

颜色与形状的差异进一步丰富了痣相解读。鲜红饱满的圆形朱砂痣被视作“吉痣”,主富贵安康;若色泽暗淡或呈三角状,则可能预示波折。宋代医家陈自明在《妇人大全良方》中指出:“朱砂赤如焰者,气血充和;晦如泥者,脏腑有滞”。这种将生理特征与健康、命运捆绑的认知,既包含医学观察的朴素经验,也掺杂了宿命论的色彩。

三、性别分野:朱砂痣的社会功能

在性别语境下,朱砂痣被赋予截然不同的文化期待。女性面部的朱砂痣常与贞洁观念交织,如“守宫砂”的习俗,通过点痣仪式将女性身体转化为道德审查的对象。唐代《妆台记》记载,未婚女子眉间点朱砂为“闺阁之仪”,而已婚妇女则以此彰显夫权归属。这种身体规训手段,折射出传统社会对女性身份的控制与约束。

男性朱砂痣则多与权力叙事相关。相学认为男性额头的朱砂痣象征“紫微星照”,主仕途通达,如《三国志》描述诸葛亮“额有赤痕,隐现龙纹”,暗示其天命所归。而手掌朱砂痣则被解读为“掌印痣”,隐喻掌握权柄的能力。这种性别化的符号建构,实质是宗法制度下社会角色分工在身体表征上的投射。

四、文化流变:从神圣印记到审美符号

朱砂痣的象征意义随历史进程不断嬗变。在佛教传入后,眉间朱砂与“白毫相”结合,成为觉悟者的标志,敦煌壁画中菩萨像的额饰即源于此。至明清时期,朱砂痣逐渐世俗化,《金瓶梅》中潘金莲“一点朱砂惑众生”的描写,凸显其从道德符号向欲望符号的转变。这种演变反映了传统文化中神圣性与世俗性的动态平衡。

近现代以来,朱砂痣的解读呈现多元化趋势。鲁迅在《阿Q正传》中讽刺性地将朱砂痣作为国民性批判的隐喻,而张爱玲则以“心口朱砂痣”比喻求而不得的情感执念。当代影视剧中,朱砂痣更成为角色辨识度的视觉标签。这种从命理符号到文化消费符号的转化,揭示了传统身体观在现代性冲击下的适应性重构。

朱砂痣的文化启示

古代朱砂痣的痣相体系,本质是中国人通过身体符号认知世界的方式。它既包含对生命奥秘的探索,也承载着教化的功能,更映射出社会结构的权力关系。在当代研究中,朱砂痣可作为跨学科研究的切入点:医学史视角可追溯其与中医“望诊”理论的关联;人类学方法能解析其作为身体实践的仪式意义;文学批评则可探讨其在叙事中的象征功能。未来研究需在批判性继承中,剥离其迷信色彩,挖掘其中蕴含的文化基因与美学智慧,为传统符号的现代转化提供新路径。