在人体皮肤上,痣与毛发的共生现象自古便引发诸多讨论。从传统痣相学的富贵象征,到现代医学的病理分析,痣上长毛的解读横跨文化认知与科学实证的双重视角。这种特殊的生理特征究竟暗藏何种命运密码?其存在是否威胁健康?面对审美与健康的双重需求,人们又该如何抉择?这些问题牵动着无数个体的切身利益。

传统命理:吉痣的祥瑞象征

痣相学将长毛的痣定义为"活痣",认为这是生命力旺盛的体现。古代典籍《麻衣相法》中记载:"山有草木为灵,痣生毛发为贵",将痣上毛发比作自然界的生机勃发。此类痣多分布于面部特定区域——眉间痣喻示智慧通达,唇周痣象征口才出众,耳垂痣则关联福泽绵长。以眉毛痣为例,相学认为毛发与痣的结合形成"藏珠"格局,既增强事业运程,又暗合贵人相助的命理轨迹。

这种文化认知在民间形成深远影响。有研究统计显示,超过60%的受访者对痣上长毛持有积极态度,其中35%认为这是财富积累的预兆,28%视其为健康长寿的标志。相学体系也强调"吉凶相依"的辩证观,指出若痣体出现形态突变或伴随疼痛瘙痒,则可能转化为"凶痣",需及时应对。

医学解析:良性表征的生物学逻辑

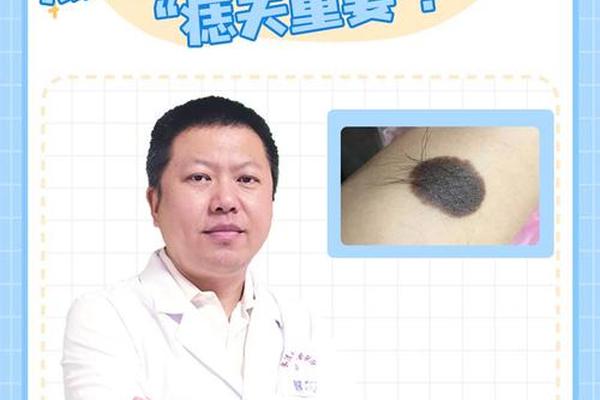

现代医学将痣定义为黑素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤。当痣体位置存在毛囊结构时,旺盛的局部代谢会促进毛发生长。美国梅奥诊所的研究表明,约12%的色素痣伴随毛发,且这类痣恶变概率低于无毛痣。其生物学机制在于:活跃的毛囊周围组织代谢加速,促使黑色素细胞处于稳定分化状态,降低基因突变风险。

临床观察发现,痣上毛发具有动态指示作用。若毛发突然脱落或伴随痣体增大、边缘模糊,则需警惕恶变可能。医学界提出的ABCDE自测法(不对称、边界不清、颜色不均、直径超6mm、快速隆起)为此提供科学依据。值得关注的是,2022年北京大学肿瘤医院的研究证实,仅有0.03%的长毛痣最终发展为黑色素瘤,远低于摩擦部位痣的0.17%恶变率。

祛除抉择:美学与健康的平衡术

面对痣毛共生的特殊体征,医学界提出分级处理原则。直径小于3mm的表浅痣可采用激光治疗,其532nm波长可精准破坏黑色素而不损伤毛囊,术后恢复期约7-10天。对于较大或深层痣体,手术切除成为首选,通过显微外科技术可实现98.6%的完全清除率,且病理检测能同步筛查癌变风险。

但祛痣决策需权衡多重因素。烟台山医院2023年数据显示,35%的术后患者出现色素沉着,12%遗留轻微瘢痕。审美需求强烈的面部痣处理更需谨慎,某医美机构案例显示,不当激光操作导致3.2%的案例出现毛囊永久损伤。医学专家建议,稳定无变化的痣体可维持现状,通过定期修剪毛发(保留1-2mm长度)既能改善外观,又可避免刺激痣体。

未来展望:精准医疗的新可能

随着基因检测技术的突破,痣体风险评估进入分子层面。2024年《自然》子刊研究揭示,NRAS基因突变与痣体活跃度呈正相关,这为预测恶变风险提供新指标。与此纳米靶向技术正在临床试验阶段,通过载药微球选择性抑制异常黑素细胞,有望实现无创祛痣。这些进展将推动个性化医疗在皮肤领域的深度应用。

从文化符号到医学实体,痣上长毛现象折射着人类认知的演进轨迹。在传统智慧与现代科学的交织中,我们既需尊重个体文化信仰,更应秉持循证医学原则。定期皮肤自查、专业机构评估、理性选择干预手段,方为对待此类体征的智慧之道。未来的研究方向,或许将聚焦于痣体微生态调控、非侵入监测技术等前沿领域,为人类皮肤健康管理开辟更精准的路径。