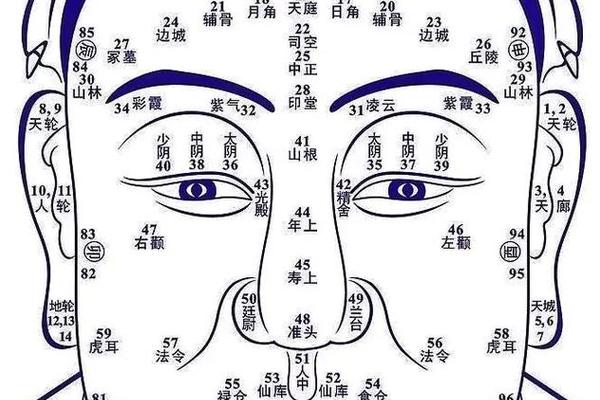

在中国传统文化中,面相学认为面部痣的位置、形状和颜色与个人的命运、性格紧密相关。古书《相理衡真》曾提出“痣为气血之滞”,而现代科学则将痣归因于皮肤黑色素细胞的聚集。这种传统与科学的交织,使得男性祛痣行为既带有文化心理的隐喻,也需遵循医学规律。

从面相学视角看,男性面部的痣常被赋予吉凶寓意。例如,额头中央的痣象征“官禄”,可能预示社会地位,而鼻翼的痣则与财运波动相关。传统观点强调“面无善痣”,认为显性痣多主凶,需通过祛除规避厄运。现代医学发现,痣的吉凶更多与其病理特征相关。例如,边缘模糊、颜色不均的痣可能为恶性黑色素瘤的前兆,需通过专业手段处理。这种文化解读与科学事实的碰撞,揭示了祛痣行为的双重逻辑:既是对传统命理的遵循,也是对健康风险的规避。

二、男性面部痣的象征意义与祛痣选择

不同位置的痣在面相学中被赋予截然不同的含义。以法令纹上的痣为例,传统认为其象征权威与领导力,但若色泽晦暗则可能暗示性格偏执;而现代心理学研究发现,此类痣可能因面部表情动态影响他人对其“威严感”的认知。再如下巴痣,古相学视其为“田宅运”的标志,主不动产积累,但医学角度则提示该区域频繁摩擦可能增加痣的癌变风险。

祛痣的选择往往基于多重考量。一方面,男性倾向于保留象征“贵气”的痣,如眉间红痣被认为能提升事业运;病理风险高的痣(如快速增大或出血的痣)必须通过激光或手术切除。值得注意的是,部分男性因职业需求(如演员、公关)选择祛除显性痣以优化形象,这反映了社会审美对个体决策的深层影响。

三、祛痣技术的科学依据与风险控制

现代祛痣技术主要分为激光治疗与手术切除两类。激光适用于直径小于3毫米的浅表痣,通过精准破坏黑色素细胞实现祛除;而手术切除则用于较大或疑似恶变的痣,可同步进行病理检测。案例显示,规范操作下激光祛痣的疤痕率低于5%,但若术后未严格防晒可能导致色素沉着。

风险控制是祛痣的核心环节。医学界强调“三不原则”:不依赖化学腐蚀(如街边药水点痣)、不轻信面相吉凶判断、不忽视病理检查。例如,某研究对比发现,未经专业评估的祛痣行为中,23%的案例因感染或误切良性痣导致并发症。皮肤科医生建议结合“ABCDE法则”(不对称、边缘、颜色、直径、演变)评估痣的性质,再制定方案。

四、文化心理与个体认知的交互影响

男性祛痣决策常受文化心理驱动。调查显示,35%的受访者因“破相改运”选择祛痣,其中鼻头痣(象征“破财”)的祛除率最高。这种心理投射甚至影响术后满意度:保留“吉痣”者更易产生积极心理暗示,而盲目祛除者可能出现认知失调。

科学祛痘的普及正在重塑传统观念。年轻一代更倾向于将祛痣视为“医学美容”而非“命理改造”。某整形医院数据显示,2024年男性祛痣客户中,仅18%提及面相因素,而72%关注“美观与健康”。这种认知转变体现了科学理性对传统文化的渗透,也推动面相学向实证方向演进。

男性面相痣的祛除行为,本质是传统文化与现代科学的博弈与融合。面相学提供了一套符号化的解释系统,而医学技术则为风险控制提供了工具理性。未来研究可深入探讨两大方向:一是通过大数据分析验证特定痣位与性格、健康的统计学关联;二是开发AI皮肤检测工具,实现面相吉凶符号与病理特征的智能识别。对于个体而言,理性选择应建立在医学评估与文化价值的平衡之上——既尊重传统智慧的情感认同,更遵循科学规范的生命逻辑。