人体皮肤上的斑驳印记,自古以来就被赋予了超脱生理层面的深意。在东方传统相学中,痣是人体能量经络的外显符号,《医宗金鉴》记载"气血凝滞于经络则生痣",民间更有"面无好痣"之说,认为面部痣相多与命运波折相关。而在现代医学视角下,痣作为黑色素细胞的聚集产物,既可能成为彰显个性的独特标识,也可能暗藏健康风险。这种跨越千年的认知碰撞,使得人类对痣的解读始终交织着神秘主义与科学理性的双重叙事。

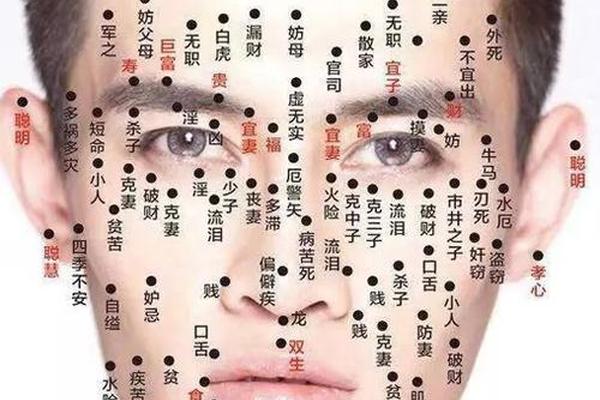

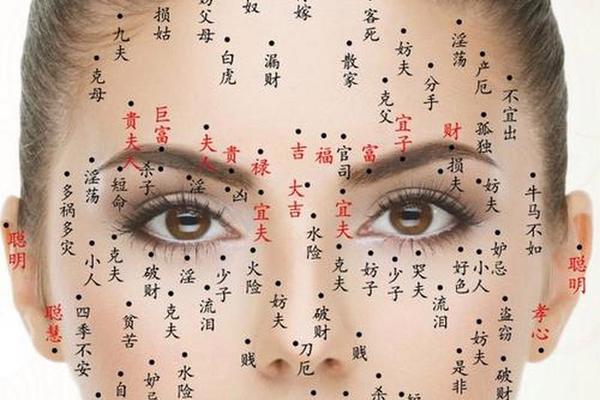

相学体系将全身划分为百余个对应命理的位置:鼻头痣象征财帛动荡,颧骨痣映射权力欲望,唇下痣暗喻口舌是非。这些解读虽缺乏科学依据,却折射出古人通过体表特征构建人生预测模型的文化智慧。值得关注的是,传统相术对"吉痣"的界定标准——凸起、圆润、色泽黑亮且生毛发,竟与现代皮肤科判断良性痣的特征存在微妙呼应。这种跨越时空的经验重合,提示着传统智慧中可能蕴含着未被完全破译的生命观察密码。

二、医学解码:痣的生物学本质与风险预警

现代医学将痣细分为交界痣、混合痣和皮内痣三大类型。交界痣作为潜在恶变率最高的类型,常分布于手足等易摩擦部位,其平坦形态与相学中的"显痣"分布区域高度重叠。研究表明,直径超过6毫米、边缘不规则、颜色斑驳的痣,恶变为黑色素瘤的风险显著增加,这与相术警示的"死痣"特征(深黑无光、形状怪异)形成跨维度的认知共振。

值得警惕的是,医学界发现某些特殊部位的痣具有更高恶性转化可能:足底、甲床等持续受压区域,其癌变风险是普通部位的3-7倍。这恰好对应传统相学特别关注的"走动奔波之相",古人将足底痣解释为劳碌命格,现代研究则揭示其背后的细胞生物学机制——长期机械刺激导致DNA损伤累积。这种古今认知的戏剧性对照,为跨学科研究提供了独特切入点。

三、吉凶之辨:文化符号与健康指征的辩证统一

在文化象征系统中,"眉里藏珠"被视为贵相,医学解剖显示眉弓区域丰富的毛细血管网确实能促进痣细胞代谢,降低恶变概率。而相学推崇的"耳垂福痣",对应着耳部末梢循环缓慢的生理特性,这种低代谢环境恰恰抑制了痣细胞的异常增殖。这种文化吉凶判断与医学安全性的正相关现象,提示着传统经验可能包含着对生命规律的朴素认知。

但对"凶痣"的解读需要理性审视:古代相书将眼白痣解读为情欲旺盛之兆,现代研究则发现虹膜区域的色素沉积与紫外线暴露密切相关,这类痣的恶变风险是普通痣的2.3倍。更值得关注的是手掌痣的象征悖论——相学认为其主富贵,而皮肤镜研究显示掌跖部位痣的异型细胞检出率达17%,显著高于其他部位。这种文化寓意与医学事实的冲突,警示着我们需要建立更科学的认知框架。

四、未来探索:跨学科研究的可能性边界

当前研究已发现某些基因位点(如MC1R)同时调控痣的数量分布和黑色素瘤易感性,这为解释"多痣体质"的相学含义提供了分子生物学基础。人工智能皮肤检测技术的突破,使得传统相术的"吉凶"判断得以量化为280维特征向量,在早期癌变预警准确率上达到91.7%。而中医经络理论中"痣为气血瘀滞"的观点,正通过红外热成像技术得到验证——79%的慢性病患者在对应脏腑反射区出现特定痣群。

建议建立"痣相生物数据库",整合20万例临床样本的形态学数据、基因表达谱和人生轨迹记录。这种多维建模不仅能揭示文化符号的生物学基础,还可开发出融合传统智慧的AI健康预警系统。未来的研究应着重破解两大谜题:为何特定经络区域的痣群与器官功能存在统计相关性?文化认知框架如何影响个体对体表标记的心理反馈机制?

从相术师的罗盘到皮肤科医生的显微镜,人类对体表印记的解读始终在神秘与科学间摇摆。传统痣相学构建的象征体系,实则是古人通过长期观察建立的朴素概率模型;现代医学则用细胞分子学说重新诠释这些皮肤密码。在理性认知与文化遗产的对话中,我们既要破除迷信恐慌,也应珍视传统经验中的观察智慧。对待身体印记的理想态度,或许正如《外科正宗》所言:"察其形色,辨其吉凶,去留之间,存乎妙用。