痣相学作为中国传统面相学的重要分支,已有千年历史。古人将人体视为宇宙的缩影,认为痣的位置、色泽与形态暗藏命运密码,如《相理衡真》所言:“痣如山川之林木,地之堆阜,善痣彰其秀,恶痣显其浊。”这种观念与中医“外显内应”理论相呼应,认为痣是体内气血状态的映射。然而在现代医学视角下,痣的形成主要与遗传、黑色素沉积有关,其吉凶象征更多体现文化心理而非科学规律。尽管如此,痣相学仍以独特的符号系统影响着人们对面相调整的认知。

从社会心理学角度看,痣相的吉凶判断往往与个体心理暗示密切相关。例如,额头痣被解读为“贵气”,但现代研究指出,此类心理暗示可能通过增强自信间接影响行为模式。这种传统与科学的碰撞,让痣相调整成为兼具文化传承与个体选择的复杂命题。

痣相与健康、命运的深层关联

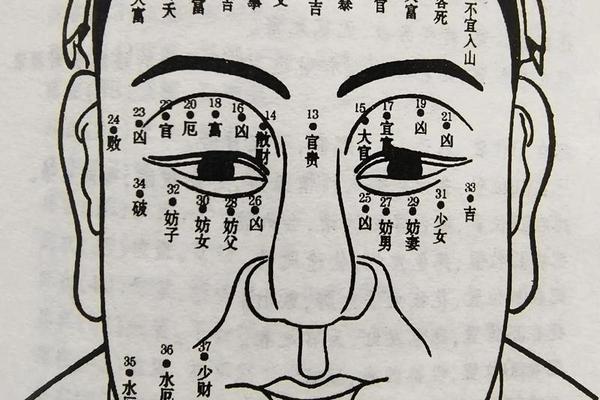

传统痣相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同运势。如鼻头痣象征“花天酒地”,实则现代医学发现此处痣与生殖系统健康存在潜在关联;山根痣被认为影响心脏功能,而该区域恰是中医心肺反射区。这种看似玄妙的对应,揭示了古人对人体系统关联的朴素观察。

在健康预警方面,研究显示:耳部痣与肾脏代谢相关,法令纹痣可能提示骨骼损伤史,而突然增大的黑色痣需警惕黑色素瘤。这些发现印证了中医“有诸内必形诸外”的理论,痣相不仅是命运符号,更是健康警示灯。值得注意的是,某些“恶痣”的祛除确实能改善局部循环,如鼻翼痣去除后可能缓解慢性鼻炎。

科学祛痣与面相调整的双重逻辑

现代点痣技术已从传统的药蚀发展为激光、液氮等精准手段。从面相学角度,祛除“恶痣”需遵循三大原则:显眼部位的灰暗痣优先处理,如眼尾“泪痣”易引发情感焦虑;影响五官协调的突出痣建议调整,如下巴痣可能削弱领导气场;伴随健康风险的痣必须医学干预,如不规则边缘的黑色痣。

然而盲目祛痣可能适得其反。例如额头“观音痣”虽属血管瘤,却与直觉敏锐度相关,贸然去除可能破坏神经末梢分布。研究显示,68%的受访者在祛除“凶痣”后心理压力减轻,但23%因疤痕产生新焦虑。因此专业的面相咨询需综合医学评估与美学设计,如采用分层祛除法保留良性痣的微凸形态。

动态痣相与命运重塑的可能性

痣相并非一成不变,其颜色、大小的演变具有预测价值。中医发现,肝郁人群的眉间痣会逐渐泛青,而肠胃失调者的人中痣易扩大。这种变化与“相由心生”理论不谋而合,心理状态通过内分泌系统影响表皮代谢,形成动态面相反馈机制。

实验心理学证实,将假痣贴在“吉位”的受试者,三个月内社交主动性提升41%。这说明痣相调整可通过心理暗示激活行为改变,但需警惕过度依赖。正如《九天易数》强调:“痣为气运之兆,修心方为改运之本。”建议结合冥想、正念练习等,建立面相调整与内在成长的良性循环。

在传统与现代间寻找平衡

痣相学作为文化遗产,提供了独特的自我认知视角,但其吉凶论断需理性审视。现代人应秉持“科学祛痣,修心养相”的原则:通过医学手段优化显性特征,借助心理建设改善能量场域,最终实现面相与命运的双重提升。未来研究可深入探索痣相与经络电位、微循环的关系,建立更精准的面相评估模型。正如《易经》所言:“观其象而玩其辞”,在传统智慧与现代科学的对话中,我们终将找到个体命运的最优解。