在传统文化与现代医学的交汇点上,痣相学以其独特的符号体系持续引发着公众的好奇。一颗痣的位置、形态与色泽,既可能被解读为命运密码,也可能成为皮肤健康的风向标。随着智能手机摄影技术的普及,如何精准记录痣相特征,以及男性点痣标准的规范化需求,已成为当代人探索身体密码的重要课题。

一、痣相摄影的核心技巧

拍摄痣相照片需兼顾医学观察与文化解读的双重需求。从技术层面而言,应选择自然柔和的光线环境,避免直射光造成的反光或阴影,如网页9建议的“用手机拍下高清图片后再放大观察血管分布”的方法,可借助窗边散射光或环形补光灯实现均匀布光。索尼摄影课程中强调的眼控对焦技术在此同样适用,将焦点锁定在痣体边缘,配合手机专业模式的峰值对焦功能,可确保纹理清晰度。

拍摄角度需遵循三维记录原则:正视角平面拍摄用于记录痣体直径,45度侧拍展现立体凸起程度,微距模式则需保持镜头与皮肤10-15厘米距离。如网页1提及的翻转屏仰拍技术,可灵活调整取景角度,对于肩背等难以观察部位,可借助三脚架固定设备完成多角度拍摄。

二、男性标准痣相图谱解析

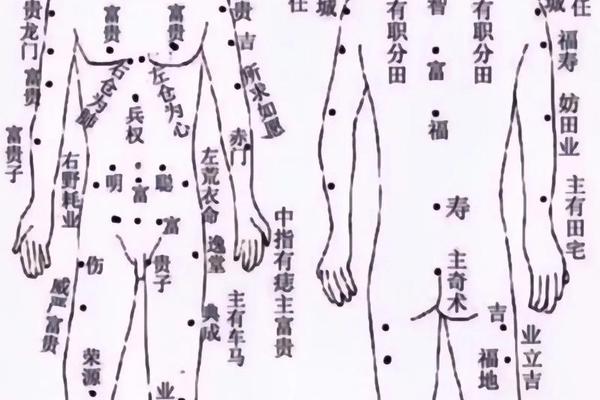

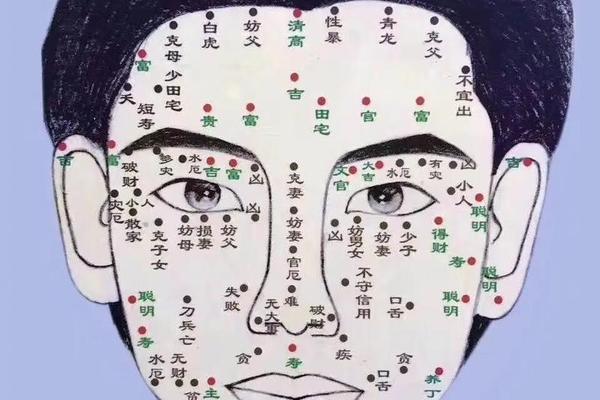

传统相学将男性面部划分为十二宫位,网页59指出右眼角经营痣象征事业格局,这类直径3-5mm的圆形痣体在拍摄时需连带记录眼尾鱼尾纹走向。而鼻梁部位的痣相则呈现双重属性,相理衡真书提及的“山根痣”既可能对应呼吸系统隐患,又可能被解读为意志坚定特征,此类痣相记录需着重呈现与鼻梁中轴线的位置关系。

男性躯干部位的标准痣相更具医学价值。锁骨正中的“将星痣”直径超过6mm时,网页9建议参照ABCDE原则评估恶性可能。腰际线的“玉带痣”拍摄需注意衣物的遮挡问题,可借鉴网页82的多光源布景方案,采用红橙双色侧光突出皮肤质感,同时保证痣体本色准确还原。

三、医学与玄学的交叉验证

现代皮肤科采用的ABCDE评估体系,与相学“五色辨吉凶”理论形成有趣对话。网页14强调的“朱砂色为吉,灰褐色为凶”,在医学视角对应着血管瘤与黑色素瘤的色泽差异。拍摄时启用手机RAW格式可保留更多色彩信息,配合专业软件提取RGB数值,建立色卡比对系统。

动态记录成为新的研究趋势,索尼课程中的4D对焦技术可应用于痣体演变追踪。每月定点拍摄时,需在相同光线下采用网格线构图,记录痣体边界变化。对于耳道、发际等特殊部位,可借鉴内窥镜拍摄原理,使用手机广角镜头配合反光板完成影像采集。

四、数字时代的痣相管理

AI算法的介入改变了传统解读方式,如网页52的痣相分析工具已能实现自动定位识别。但算法训练需建立在标准化影像库基础上,拍摄时应注意去除滤镜美颜功能,保持痣体原生状态。3D建模技术的应用,使得痣体容积测量成为可能,这对评估凸起型痣相的发展至关重要。

建立个人痣相档案需遵循医学影像标准,包括比例尺设置、色温校准等要素。参考网页9的血管显影建议,可搭配偏振镜消除皮肤反光,突显皮下血管分布。对于需点痣的男性群体,术前术后拍摄应保持相同机位与参数,形成完整的可视化记录链。

本文通过整合摄影技术、医学标准与文化解读,构建了多维度的痣相记录体系。在实践层面,建议采用索尼课程中的曝光补偿技巧提升细节呈现,同时结合相学文献建立分级评估模型。未来研究可探索光谱分析在痣相辨识中的应用,以及区块链技术对于痣相数据隐私保护的价值。在科学与传统的对话中,身体符号的解读正走向更精准、更系统的认知维度。