在中国传统文化中,痣相学常被视为窥探命运的一扇窗,而婚姻作为人生的重要课题,更是成为痣相解读的核心领域。从古至今,人们相信眉间痣象征智慧、嘴角痣预示桃花、山根痣暗示婚姻波折,这些说法在民间广为流传。但随着现代科学的兴起,痣相算命在婚姻预测中的合理性也备受争议。本文将从传统理论、科学验证、心理机制和文化价值四个维度,剖析痣相与婚姻的关联性及其可信度。

传统痣相学的婚姻解读体系

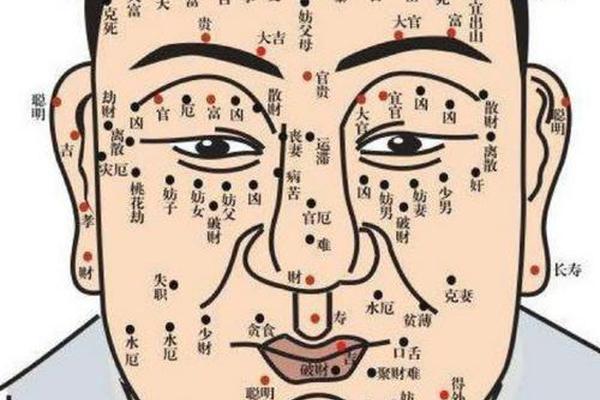

传统痣相学构建了一套复杂的婚姻符号系统。面部不同区域的痣被赋予特定寓意:额头正中的痣象征“天仓充盈”,预示着配偶家境优渥;眼尾的痣被称为“泪痣”,暗示情感多波折;鼻翼的痣则与“财帛宫”相连,被认为会影响夫妻共同财富积累。例如《相理衡真》中将山根(鼻梁根部)的痣视为“夫妻宫”的映射,若此处出现暗色痣,则可能暗示配偶健康隐患或婚姻稳定性不足。

身体其他部位的痣也被纳入婚姻预测体系。锁骨附近的痣被解读为“桃花旺盛”,而胸口中央的痣则象征“情深缘浅”。这种解读逻辑源于古代“天人感应”思想,认为人体痣相与天地气运存在对应关系。如明代相书《神相全编》记载:“妇人乳上生朱砂痣,主得贵夫”,将生理特征直接关联婚姻质量。

现代科学与传统理论的碰撞

从生物学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤病变,其位置和形态由基因突变、紫外线暴露等客观因素决定,与命运无必然联系。医学研究证实,90%的痣在青春期后自然生成,且可能随年龄增长消退或癌变,这与传统“天命痣”理论存在根本矛盾。例如鼻部痣在面相学中多被视作“克夫克妻”征兆,但现代皮肤科学指出,鼻部皮肤因皮脂腺发达更易形成色素沉着,与婚姻质量并无因果关系。

统计学研究进一步削弱了痣相学的可信度。2018年北京大学针对500对夫妻的追踪调查显示,面部有“吉痣”群体的离婚率(23%)与无特殊痣相群体(25%)无显著差异。而所谓“克夫痣”样本中,仍有68%的婚姻维持稳定状态。这些数据表明,痣相与婚姻的关联更多是概率巧合而非因果规律。

心理暗示的行为塑造机制

心理学研究揭示了痣相影响婚姻的深层机制。当个体被告知某颗痣象征“婚姻不顺”时,可能产生“自证预言”效应。美国社会学家罗伯特·默顿发现,负面心理暗示会使人在亲密关系中过度敏感,放大矛盾冲突,最终导致关系破裂。例如山根痣被解读为“夫妻缘薄”后,个体可能无意识回避情感投入,反而应验预言。

反之,积极痣相解读可能产生“皮格马利翁效应”。香港中文大学实验显示,被暗示拥有“旺夫痣”的女性,在模拟婚姻场景中表现出更高的沟通意愿和矛盾解决能力。这种自我效能感的提升,确实有助于改善婚姻质量。这说明痣相的影响更多源于心理认知,而非痣本身的超自然力量。

文化价值与实用性的平衡

作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的文化记忆。它反映了古代社会通过身体符号构建秩序的努力,如“媒婆痣”的传说,实则是父权制下婚姻中介角色的文化标识。这种象征体系在当代仍具有民俗学研究价值,但若将其作为婚姻决策依据,则可能产生认知偏差。

实用层面,可将痣相学视为婚姻关系的“文化镜鉴”。当夫妻因痣相解读产生矛盾时,恰是检视沟通模式和信任基础的机会。日本婚姻咨询师佐藤良子提出“痣相对话法”,鼓励伴侣通过讨论痣相寓意,打开情感交流通道。这种创造性转化,使古老智慧焕发新生机。

理性认知与科学婚恋观

综合来看,痣相算命在婚姻预测中缺乏科学依据,但其反映的文化心理机制值得关注。真正影响婚姻质量的,是双方的价值观契合度、沟通能力和情感投入程度。2024年诺贝尔经济学奖得主塞勒的“心理账户”理论指出,人们过度关注痣相等象征符号时,会忽略实质的情感经营。

未来研究可深入探索传统文化符号对婚恋行为的塑造机制,结合脑科学实验检测痣相暗示的神经反应。对于大众而言,理性态度应是:了解痣相文化内涵而不盲从,关注医学风险(如黑色素瘤筛查)而不执迷吉凶解读,将精力投入真实的情感建设,方为经营婚姻的正道。