皮肤上的痣多数是黑色素细胞的良性聚集,但某些特定位置或形态的痣却可能暗藏健康隐患。从医学角度来看,痣的体相特征与癌变风险密切相关,掌握科学的辨识方法对早期发现恶性病变至关重要。

易摩擦部位的痣需警惕

人体易受机械摩擦区域的痣具有较高恶变风险。手掌、足底等部位因长期承受压力,其痣细胞在反复物理刺激下更容易出现异常增殖。研究显示,足底痣恶变为黑色素瘤的概率是其他部位的3倍以上。这类区域多分布交界痣,其黑色素细胞活跃于表皮与真皮交界处,对外界刺激更为敏感。

医学案例显示,某患者足跟处直径4mm的色素痣因长期鞋袜摩擦,两年内发展为边界模糊的黑色素瘤。这种恶性转变往往经历"刺激-增生-异变"的渐进过程,早期切除可显著降低转移风险。建议对腰带卡压的腰腹部痣、文胸带摩擦的背部痣也保持警惕,这类隐蔽部位的变化常被忽视。

形态异常的痣暗藏危机

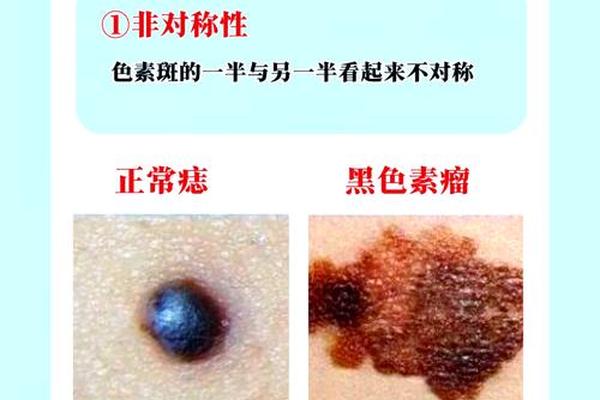

采用ABCDE法则可有效识别高危痣体。不对称性(Asymmetry)指痣体两半形态不一致,如网页2展示的黑色素瘤案例呈现明显偏心生长。边界不规则(Border)表现为锯齿状或星芒状轮廓,与正常痣的椭圆形态形成鲜明对比。

直径超过6mm的痣需重点监测,临床统计显示76%的恶性黑色素瘤直径超过此标准。隆起性变化(Elevation)更值得警惕,当平坦痣体在短期内形成火山口样凸起,可能提示细胞异型性改变。美国梅奥诊所建议每月对特殊痣体进行拍照记录,便于追踪形态演变。

特殊类型痣的鉴别要点

先天性巨痣癌变率高达5-10%,其直径常超过20cm且表面多毛,需定期皮肤镜监测。甲母痣表现为指甲纵向黑线,当黑线宽度超过3mm或出现甲板破坏时,病理检查必不可少。黏膜部位如口腔、生殖器的色素痣虽少见,但恶变后侵袭性强,建议预防性切除。

交界痣与皮内痣的区分尤为重要。前者多呈扁平状,颜色较深且边界模糊;后者常凸起带毛,恶变概率仅0.03%。混合痣兼具两者特征,其癌变风险介于两者之间,需结合动态观察判断。

颜色异常的警示信号

色素异质性是最直观的预警指标。正常痣多为均质棕色,而恶性病变常呈现"泼墨样"混杂,包括黑色、褐色、红色甚至白色区域。颜色扩散现象更需警惕,如网页49展示的案例中,原褐色痣体周边出现卫星灶样色素晕。

特殊色相具有诊断价值:蓝色调提示真皮深层黑色素堆积,红色反映血管增生,白色区域可能为免疫攻击导致的色素脱失。澳大利亚皮肤癌协会发现,颜色季度性加深超过20%的痣,恶性转化风险增加3倍。

动态变化的监测策略

短期内的快速生长最具临床意义。直径月增幅超过1mm,或年增长达原体积50%的痣体需及时活检。质地改变同样关键,从柔软到坚硬、从固定到可推动的转变,往往对应细胞浸润深度变化。

伴随症状的出现标志病情进展。持续性瘙痒反映神经末梢受侵,自发性出血提示血管侵袭,卫星灶形成则预示淋巴转移可能。日本皮肤肿瘤学会建议建立"痣体档案",记录部位、大小、颜色等参数,便于纵向对比。

综合来看,痣的体相特征与癌变风险存在明确相关性。定期自我检查结合专业皮肤镜评估,可有效实现早期筛查。未来研究可探索人工智能图像识别技术在痣体监测中的应用,同时加强基因检测预判高危人群。对于符合ABCDE标准的可疑痣体,建议遵循"早切除、早病理"原则,将健康风险控制在萌芽阶段。