在中国古代相术典籍中,帝王将相的面相常被赋予神秘色彩。从“日角龙颜”到“奇骨贯顶”,这些特征不仅是生理特质的描述,更成为天命所归的象征。其中,“日角月角有痣”的记载尤为特殊——额头中央的骨骼隆起被称为“日角”,象征帝王之尊;两侧对称的“月角”则与后妃命运相关。当这些部位出现痣相时,更被视为天地造化的印记。司马迁在《史记》中记载刘邦“隆准龙颜,左股七十二黑子”,吕公因相其额骨而将女儿下嫁,这些历史细节揭示了古代面相学如何通过生理特征建构权力合法性。

一、相术体系中的日月角理论

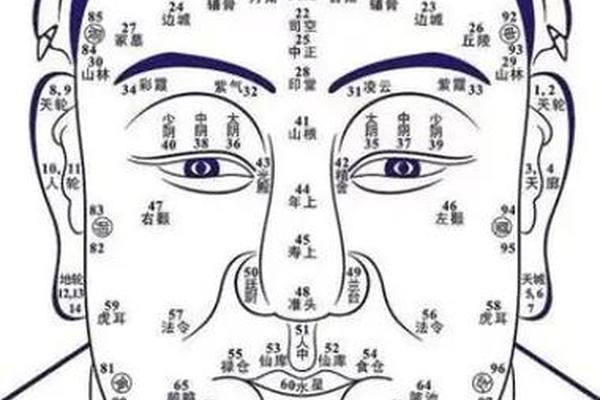

在传统相术体系中,额头被称为“天庭”,是“诸阳之首”与“百脉所聚”之地。日角位于前额正中的发际线下,对应《麻衣相法》中的“伏羲骨”,其形态以方正隆起为贵。史载刘邦“日角隆准”,光武帝刘秀“日角之象”,均指向这种骨骼特征。月角则分布于日角两侧,在女性面相中象征凤冠之位,吕后“月角堰月”的记载即源于此。当这些区域出现痣相时,相术家往往结合痣的形态、色泽进行双重解读:红痣主贵气,黑痣需辨吉凶,若恰处骨骼隆起处则形成“龙睛点珠”格局。

痣相的位置判断遵循“三停九宫”原则,日角属“官禄宫”,月角归“福德宫”。明代相书《神相全编》特别指出:“日角现朱砂,必主王侯;月角藏黑子,恐妨鸾凤。”这种判断标准在朱元璋画像争议中体现得淋漓尽致——尽管民间流传其貌丑,但《明太祖实录》仍强调“奇骨贯顶”特征。从解剖学视角看,额骨发育异常可能形成骨骼隆起,而痣相作为表皮色素沉淀,两者的结合在相术中构建出天命叙事。

二、痣相与权力象征的互构

《帝王世纪》记载舜帝“重瞳”,项羽“目有双瞳”,这些异相在相术中属于“天地造化”。当异相与痣相结合时,会产生更强烈的象征意义。刘邦左股七十二痣虽非面部特征,但配合“日角隆准”,构成了完整的“赤帝子”神话体系。考古发现显示,商周青铜器上的饕餮纹常于额心刻画圆形凸起,或为日角崇拜的早期雏形,这种纹饰在秦汉时期演变为帝王冠冕的“冕旒”装饰。

相术实践中存在明显的地域差异与时代演变。北宋《宣和画谱》记载契丹画家耶律倍绘制《千角鹿图》进献宋廷,将游牧民族的鹿角崇拜与中原日角理论融合。清代《古今图书集成》收录的面相案例显示,北方相师更重骨骼形态,江南派系则强调痣相色泽,这种分歧在“日月角有痣”的判断标准上尤为突出。人类学研究指出,蒙古族萨满面具常在额心镶嵌宝石,与农耕文明的日角痣相形成跨文化呼应。

三、从天命论到现代诠释

现代遗传学研究为异相提供了新视角。2021年复旦大学团队发现,EPAS1基因突变可能导致面部骨骼异常发育,这或可解释日角隆起的生物学基础。但痣相的形成机制更为复杂,黑色素细胞迁移异常、紫外线暴露等因素均可导致痣相产生,其与权力象征的关联更多属于文化建构。值得关注的是,心理学实验证实,额部突出的面部特征确实能提升观察者的权威感知,这在跨文化实验中具有稳定性。

在当代社会,这种相术遗产以新的形态延续。影视剧中帝王造型刻意强化额部装饰,如《汉武大帝》中陈宝国的金箔额饰,实为视觉化的“日角”符号。命理咨询行业数据显示,要求点除日月角痣相的客户中,83%出于事业发展的心理暗示需求。这种现象折射出传统文化基因在现代社会的适应性变异,相术从天命论工具转变为心理调适手段。

四、争议与反思

考古发现对相术记载构成挑战。湖北云梦睡虎地秦简显示,先秦时期已有“额有黑子者勿近”的禁忌,但与后世帝王痣相吉凶判断完全相悖。秦始皇“蜂准长目”的相貌争议持续千年,史家对“蜂准”究竟是塌鼻梁还是高鼻梁的争论,本质上是对相术标准浮动性的反思。基因考古学的最新进展或许能解答这些悬案,如对明孝陵遗骸的三维重建,可能验证朱元璋“奇骨贯顶”的真实性。

这种文化现象引发思考。当韩国美容业推出“日角填充术”,将玻尿酸注射塑造额骨隆起时,传统相术已异化为消费主义符号。人类学家阎云翔指出,面相话语权的转移值得警惕——从古代术士的神秘解释,到现代商业资本的精准操控,身体符号始终是权力规训的战场。

日月角痣相作为贯穿中国历史的特殊文化符号,既承载着天命观的政治建构,也映射着人类对自身命运的永恒探寻。从甲骨卜辞中的骨相记载,到DNA测序揭示的遗传密码,这种对身体特征的解读始终游走在科学与玄学之间。未来研究可深入探讨相术标准形成的神经机制,或通过大数据分析痣相分布与社会成就的相关性,在文化人类学与实证科学间搭建新的对话桥梁。当我们凝视古画中帝王额间的朱砂痣时,看到的不仅是权力图腾,更是文明进程中人类认知模式的生动标本。