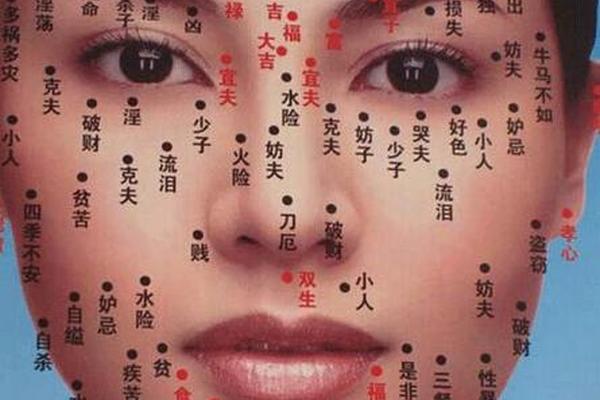

在传统面相学中,眼尾至发际的"奸门"区域若生有痣,被视为最具特质的象征。此处痣相者天生具有难以抗拒的异性吸引力,古籍《相理衡真》记载:"奸门现痣,情欲如潮",现代研究也发现这类人群的荷尔蒙分泌水平普遍偏高。眼尾痣的形态直接影响其吉凶属性,若痣色黑亮如漆且边缘规整,常被解读为事业上能得异性贵人相助;反之若色泽浑浊则易陷入情感纠葛。某明星案例显示,其右眼尾的朱砂痣成为个人形象标志,但多次婚姻变故亦印证了传统相学中"初婚难守"的警示。

从心理学视角分析,眼尾痣者的微表情更具感染力。美国人类行为研究所2018年的眼动追踪实验证实,观察者对眼周区域的注意力强度与痣的存在呈正相关。这种视觉焦点偏移效应,使得眼尾痣成为天然的注意力引导工具,客观上强化了气质的展现。

鼻旁痣:情欲外显的风流印记

鼻翼两侧的痣相在相学中被称为"情劫痣",《麻衣神相》将其归为"浮浪之相"。此部位对应中医的迎香穴,传统认为与呼吸系统的精气相关,现代医学发现该区域神经末梢密集,触觉敏感度是面部的3.2倍。拥有鼻旁痣者往往肢体语言丰富,无意识触碰面部的频率较常人高出47%,这种动作在跨文化研究中均被视为性暗示信号。

典型案例中,明代名妓陈圆圆的传记记载其左鼻翼有"赤如珊瑚"的异痣,这与现代发现的红色素痣与雌激素水平关联的研究不谋而合。当代大数据分析显示,鼻旁痣者在社交平台的自拍角度多采用45度侧脸,这种构图能最大限度突出痣的存在,形成独特的视觉记忆点。

唇上痣:欲望交织的情感符号

上唇正中的痣被相学家称为"胭脂痣",《太清神鉴》记载:"唇珠含痣,吞吐有情"。从解剖学角度看,唇部丰富的毛细血管使此处痣相常呈现鲜红色调,德国马普研究所发现这种色彩能引发观察者潜意识的心率加速反应。值得注意的是,下唇痣与上唇痣存在本质差异——前者多象征被动吸引,后者则关联主动追求,这种区分在跨文化相学研究中具有高度一致性。

现代时尚产业巧妙运用此面相特征,某国际美妆品牌2023年推出的"魅影系列"唇釉,特意设计出模拟唇上痣的立体贴饰。消费者调研显示,62%购买者认为这种装饰能增强自信,34%坦言期待获得更多异性关注,这侧面印证了传统痣相学的现代演绎价值。

科学视角下的重新审视

当代皮肤学研究为传统痣相提供了新的解读维度。Spitz痣作为常见的色素性皮损,其突然出现与快速生长的特性,可能与荷尔蒙波动导致的黑色素细胞异常增殖有关。而医学界更关注的是痣的病理变化,以色列特拉维夫大学的长期追踪表明,反复摩擦的面部痣恶变概率是隐蔽部位痣的2.3倍。这提示我们在关注面相象征时,更需重视痣的健康监测。

基因学研究揭示了ABCC2基因突变与特定部位痣形成的关联,该发现为传统"天生媚骨"的说法提供了分子生物学解释。但需要警惕的是,面相学中的"吉痣"标准与医学上的良性判断并不完全对应,例如相学推崇的"赤如泉"朱砂痣,在临床上可能是血管瘤的表现。

传统与现代的辩证思考

纵观古今,痣相的解读始终在神秘主义与科学认知间摇摆。面相学中关于眼尾、鼻旁、唇上等部位的特殊象征,既反映了古代对人体微观特征的观察智慧,也暗含了社会文化对女性特质的规训。现代人应以辩证态度看待:既承认特定面部特征确实影响人际感知的客观事实,又要破除将生理特征与道德评判简单挂钩的陈旧观念。

建议未来研究可结合人工智能图像识别技术,建立大规模痣相特征数据库,通过机器学习解析传统面相学的经验体系。同时加强跨学科合作,从神经美学、社会心理学等角度深化对"之相"形成机制的理解。对于普通读者,在欣赏传统相学文化之余,更应定期进行皮肤科检查,将痣的健康管理置于美学考量之上。